愛宕山(二宮金次郎・慈隆の墓)

二宮金次郎および慈隆の墓がある山。慈隆は日光浄土院の住職であったが、中村藩に招かれ、仕法の推進に貢献した。

愛宕山

周辺

史跡案内

愛宕山の史跡

愛宕山史跡

② 金蔵院跡

延宝年中(一六七三〜一六八〇)隠山和尚が開山。正徳三年(一七ー二)金蔵院と号し、安政三年(一八五六)には慈隆尊師がここに入り、多くの子弟を教育した。

③観音堂

観音堂は二つあり、現存する上の堂は、第二十二代藩主相馬叙胤が建立、相馬領三十三観音第七番札所、宇多郷三十三観音二十二番札所、下の堂は現存しないが、第十九代藩主和馬忠胤が建立、宇多郷三十三観音第二十一番札所となっていた。

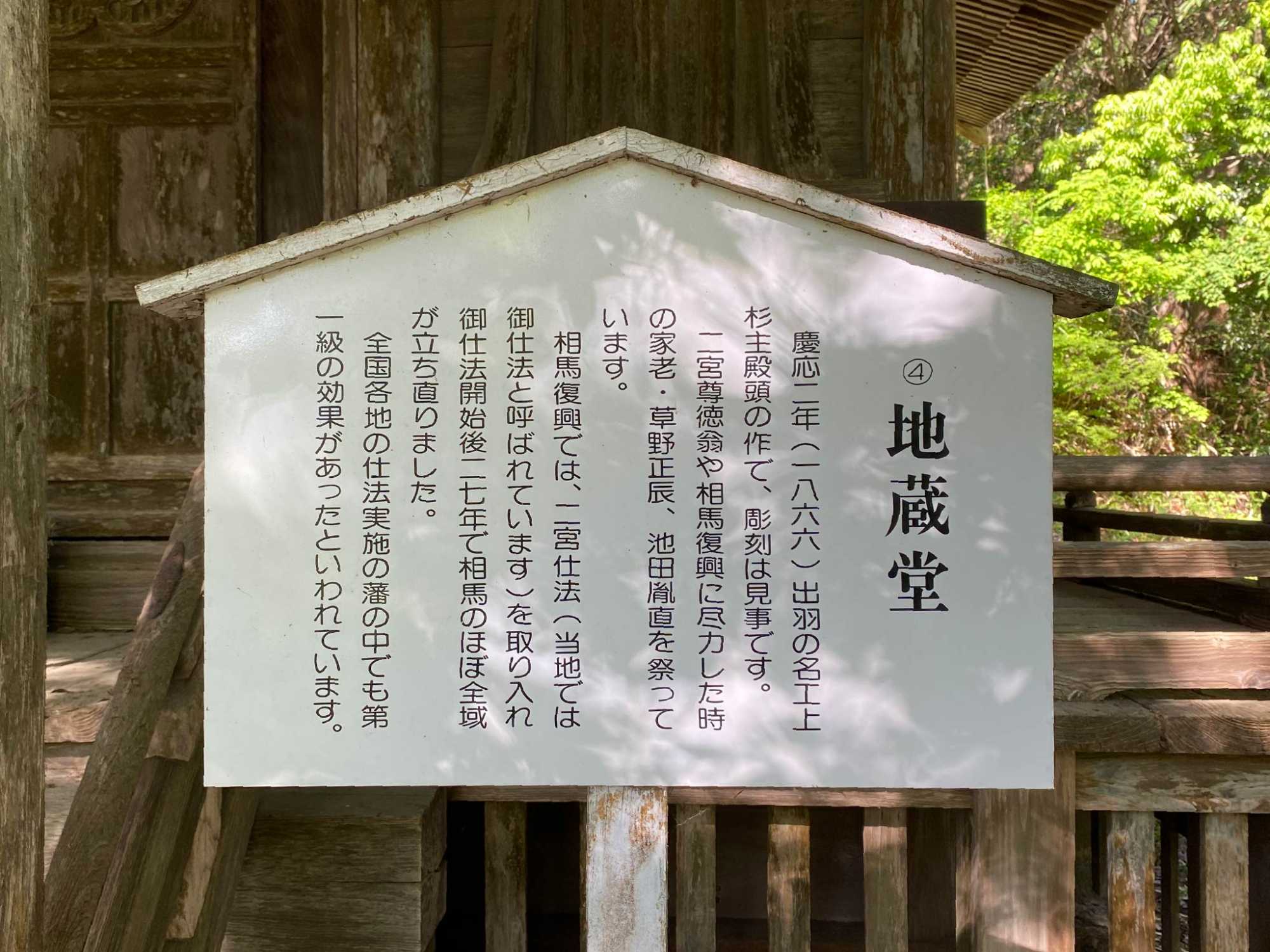

④地蔵堂

慶応二年(一八六六)建立、上杉主殿頭がこれを造る。二宮尊徳、慈隆尊師、御仕法関係功労者の位牌を安置する。

⑤二宮尊徳の墓

二宮尊徳先生の遺髪を葬る。

⑥慈隆尊師の墓

相馬中村藩政顧問、金蔵院学堂主で、幕末相馬復興及び戊辰の役などに特に功績あり。

⑦愛宕神社

元和年中 (一六一五〜一六二三)小高村より遷座、伊奘冊数(いざなみのみこと)、火産霊尊(ほむすびのみこと)を祀る。

⑧隠山和尚の墓

金蔵院を開山した僧の墓

愛宕山史跡略区

② 金蔵院跡

延宝年中(一六七三〜一六八〇)隠山和尚が開山。正徳三年(一七ー二)金蔵院と号し、安政三年(一八五六)には慈隆尊師がここに入り、多くの子弟を教育した。

③観音堂

観音堂は二つあり、現存する上の堂は、第二十二代藩主相馬叙胤が建立、相馬領三十三観音第七番札所、宇多郷三十三観音二十二番札所、下の堂は現存しないが、第十九代藩主和馬忠胤が建立、宇多郷三十三観音第二十一番札所となっていた。

④地蔵堂

慶応二年(一八六六)建立、上杉主殿頭がこれを造る。二宮尊徳、慈隆尊師、御仕法関係功労者の位牌を安置する。

⑤二宮尊徳の墓

二宮尊徳先生の遺髪を葬る。

⑥慈隆尊師の墓

相馬中村藩政顧問、金蔵院学堂主で、幕末相馬復興及び戊辰の役などに特に功績あり。

⑦愛宕神社

元和年中 (一六一五〜一六二三)小高村より遷座、伊奘冊数(いざなみのみこと)、火産霊尊(ほむすびのみこと)を祀る。

⑧隠山和尚の墓

金蔵院を開山した僧の墓

愛宕山史跡略区

標柱

標柱

二宮尊徳 慈隆大僧正之墓

人は天地のありとあらゆるもの、と 先祖のお陰でこの世に生きている、

これに報いることが報徳であり人の道である。

報徳の訓えに心をはげまし、豊かな相馬をきずこう

人は天地のありとあらゆるもの、と 先祖のお陰でこの世に生きている、

これに報いることが報徳であり人の道である。

報徳の訓えに心をはげまし、豊かな相馬をきずこう

長歌の碑

長歌の碑

相馬の二宮仕法をよめる長歌並短歌

天明の 卯年の餓死と 後の世に 言ひ継ぎ来たる 野山には 鳥も遊ばぬ あはれなる 年にてありしか 藩主益胤 身をもて 範を示せし 文化の厳法も 未だ効なく 憂へつつ ありける時に 嬉しくも 風のたよりに 二宮尊徳大人の 良法 ありとし聞きて 藩士富田高慶 師の許ゆきて その教 つぶさに学び 師の代理と 帰り来まして 仕法を始め つぎ継ぎて二十七年 至誠もて 心とし 推譲 分度 勤労を 柱とする 報徳の 道はあまねく 藩主充胤 その師慈隆 草野池田の二家老 斎藤荒等の 指導よろしく 興国安民の法 まつぶさに 領内に ゆき足らはし 末つひに 昔にまさる 豊かなる 相馬となしぬ 春たけし 愛宕の山の 苔むせる 国おこしせる 人々の 高きいさをし 山ざくら 散りのまがひに 幻に 立ちくるものか 尊きは 人のこころの まことなりける

反歌

遠つ人幻に立ち来山ざくら散りしくなへに鐘の音すも

山寺の鐘の夕ぐれ桜散る愛宕の山に月かたぶきぬ

二宮尊徳先生大人と慈隆尊師の墓に詣でて

文学博士 岩崎敏夫 詠書

歌牌建立の趣意

われわれが朝に夕に市民憲章を口にするのは、こよなく愛する相馬の美しさと、暮らし易さを一層豊かなものにしたいからである。そのため市民運動の一環として「市民憲章実践基金会」を設立し、相馬ロータリークラブやその他理解をお示し下さる方々から善意のご寄付をいただき、われわれ自身の手で市民憲章を実践したいと考えた。さしあたって

一、緑化の一そうの推進

二、文化の向上、文化財の保全と保護

三、産業振興に対するアドバイス

などを中心に、実践的なことを実行し、報徳精神みなぎる活気ある街づくりに役立とうと、相馬城跡に杉を植え、はまなす、車輪梅等の増植 松川浦十二景の古歌碑の建立等を実施した。

今度、相馬報徳会の顧問であり、市民憲章の起草者の一人でもある文学博士岩崎敏夫先生が、相馬の二宮仕法をよめる長歌並びに反歌をつくられたので、石に刻み報徳関係の聖地に「二宮尊徳先生生誕二百年」を卜して建立したのである

高額の寄付を下さった方

石橋 仁先生 春の叙勲を記念して

武林達雄 氏 岩崎先生に大変お世話になったとして

昭和六十二年十一月十日

相馬市民憲章実践基金会

会長 桜井 弘佑

天明の 卯年の餓死と 後の世に 言ひ継ぎ来たる 野山には 鳥も遊ばぬ あはれなる 年にてありしか 藩主益胤 身をもて 範を示せし 文化の厳法も 未だ効なく 憂へつつ ありける時に 嬉しくも 風のたよりに 二宮尊徳大人の 良法 ありとし聞きて 藩士富田高慶 師の許ゆきて その教 つぶさに学び 師の代理と 帰り来まして 仕法を始め つぎ継ぎて二十七年 至誠もて 心とし 推譲 分度 勤労を 柱とする 報徳の 道はあまねく 藩主充胤 その師慈隆 草野池田の二家老 斎藤荒等の 指導よろしく 興国安民の法 まつぶさに 領内に ゆき足らはし 末つひに 昔にまさる 豊かなる 相馬となしぬ 春たけし 愛宕の山の 苔むせる 国おこしせる 人々の 高きいさをし 山ざくら 散りのまがひに 幻に 立ちくるものか 尊きは 人のこころの まことなりける

反歌

遠つ人幻に立ち来山ざくら散りしくなへに鐘の音すも

山寺の鐘の夕ぐれ桜散る愛宕の山に月かたぶきぬ

二宮尊徳先生大人と慈隆尊師の墓に詣でて

文学博士 岩崎敏夫 詠書

歌牌建立の趣意

われわれが朝に夕に市民憲章を口にするのは、こよなく愛する相馬の美しさと、暮らし易さを一層豊かなものにしたいからである。そのため市民運動の一環として「市民憲章実践基金会」を設立し、相馬ロータリークラブやその他理解をお示し下さる方々から善意のご寄付をいただき、われわれ自身の手で市民憲章を実践したいと考えた。さしあたって

一、緑化の一そうの推進

二、文化の向上、文化財の保全と保護

三、産業振興に対するアドバイス

などを中心に、実践的なことを実行し、報徳精神みなぎる活気ある街づくりに役立とうと、相馬城跡に杉を植え、はまなす、車輪梅等の増植 松川浦十二景の古歌碑の建立等を実施した。

今度、相馬報徳会の顧問であり、市民憲章の起草者の一人でもある文学博士岩崎敏夫先生が、相馬の二宮仕法をよめる長歌並びに反歌をつくられたので、石に刻み報徳関係の聖地に「二宮尊徳先生生誕二百年」を卜して建立したのである

高額の寄付を下さった方

石橋 仁先生 春の叙勲を記念して

武林達雄 氏 岩崎先生に大変お世話になったとして

昭和六十二年十一月十日

相馬市民憲章実践基金会

会長 桜井 弘佑

慈隆尊師の碑

慈隆尊師の碑

慈隆尊師の碑

学校最先

幕末から明治維新にかけて

北斗星のように相馬の空にかがやき

人々からしたわれ仰がれた

慈隆さま

出でては藩主の師として有司を教え

入っては学堂をおこして青年を育てた

尊いかな その唱えた

学校最先

激動する日本の維新前夜に

相馬の進むべき道を誤らせず

戊辰の戦禍から守り

報徳の教えを完成させて

ゆたかな郷土をつくつてくれた

そして相馬だけでなく

日本の将来も見通していた先覚者

山桜咲く愛宕の山に

二宮尊徳先生とならんで

魂しずまる[1]

大僧正静慮庵慈隆さま

文学博士岩崎敏夫撰文書

慈隆尊師歿後百年にあたり

相馬恵胤 この碑を建てる

愛宕山の記

(※長文のため、後日翻刻)

学校最先

幕末から明治維新にかけて

北斗星のように相馬の空にかがやき

人々からしたわれ仰がれた

慈隆さま

出でては藩主の師として有司を教え

入っては学堂をおこして青年を育てた

尊いかな その唱えた

学校最先

激動する日本の維新前夜に

相馬の進むべき道を誤らせず

戊辰の戦禍から守り

報徳の教えを完成させて

ゆたかな郷土をつくつてくれた

そして相馬だけでなく

日本の将来も見通していた先覚者

山桜咲く愛宕の山に

二宮尊徳先生とならんで

魂しずまる[1]

大僧正静慮庵慈隆さま

文学博士岩崎敏夫撰文書

慈隆尊師歿後百年にあたり

相馬恵胤 この碑を建てる

愛宕山の記

(※長文のため、後日翻刻)

[1]

オリジナルの文章では「しづまる」とあるが、本サイトでは「しずまる」に改めた。

二宮金次郎・慈隆の墓

解説

⑤二宮尊徳の墓

二宮尊徳自身は一度も当地を訪れたことはありません。二宮仕法(御仕法)を直接指図したのは高弟の富田高慶や斉藤高行、荒専八等の門人で尊徳の教えを忠実に実行し成功を治めました。

尊徳翁が亡くなると相馬の人々は遺髪を乞い受け、愛宕山頂に葬り石碑を立て手厚く供養しました。

⑥慈隆の墓

彼は二宮仕法の推進者であるのみでなく、相馬中村藩の気風を一変し、藩士の処すべき道を一定し、子弟の元気を鼓舞作興し、戊辰戦争の大変革に逢っても、その向かう処を示したのは、実に彼の指導啓発によるところが多大でありました。

二宮尊徳自身は一度も当地を訪れたことはありません。二宮仕法(御仕法)を直接指図したのは高弟の富田高慶や斉藤高行、荒専八等の門人で尊徳の教えを忠実に実行し成功を治めました。

尊徳翁が亡くなると相馬の人々は遺髪を乞い受け、愛宕山頂に葬り石碑を立て手厚く供養しました。

⑥慈隆の墓

彼は二宮仕法の推進者であるのみでなく、相馬中村藩の気風を一変し、藩士の処すべき道を一定し、子弟の元気を鼓舞作興し、戊辰戦争の大変革に逢っても、その向かう処を示したのは、実に彼の指導啓発によるところが多大でありました。

二宮金次郎・慈隆の墓域は階段を一番上まで登ったところにあり、向かって右側の「誠明先生之墓」と書かれた墓石が二宮金次郎の墓。左側の「慈隆尊師墓」と書かれた墓石が慈隆の墓。

二宮金次郎の墓に刻まれている文章は以下のとおり。

誠明先生之墓

安政四丁己七月建

肥前守筒井政憲書

尊徳二宮氏称金次郎天明七丁未七月二十三日生于相州栢山村以安政三丙辰冬十月二十日卒於野州今市官舎享年七十乃葬于星顕山如来寺号曰誠明院功誉報徳中正居士我藩頼其遺教而益富矣因建墓碣以寓景仰之意云

安政四丁己七月建

肥前守筒井政憲書

尊徳二宮氏称金次郎天明七丁未七月二十三日生于相州栢山村以安政三丙辰冬十月二十日卒於野州今市官舎享年七十乃葬于星顕山如来寺号曰誠明院功誉報徳中正居士我藩頼其遺教而益富矣因建墓碣以寓景仰之意云

慈隆の墓に刻まれている文章は以下のとおり。

慈隆尊師墓

明治五年壬申年

十一月廿四日

明治五年壬申年

十一月廿四日

地蔵堂

地蔵堂

地蔵堂の解説

④地蔵堂

慶応二年(一八六六)出羽の名工上杉主殿頭の作で、彫刻は見事です。

二宮尊徳翁や相馬復興に尽力した時の家老・草野正辰、池田胤直を祭っています。

相馬復興では、二宮仕法(当地では御仕法と呼ばれています )を取り入れ御仕法開始後二七年で相馬のほぼ全域が立ち直りました。

全国各地の仕法実施の藩の中でも第一級の効果があったといわれています。

慶応二年(一八六六)出羽の名工上杉主殿頭の作で、彫刻は見事です。

二宮尊徳翁や相馬復興に尽力した時の家老・草野正辰、池田胤直を祭っています。

相馬復興では、二宮仕法(当地では御仕法と呼ばれています )を取り入れ御仕法開始後二七年で相馬のほぼ全域が立ち直りました。

全国各地の仕法実施の藩の中でも第一級の効果があったといわれています。