仏立寺(池田胤直の墓)

池田胤直の墓がある寺院。墓は裏手にある。

周辺

解説

解説

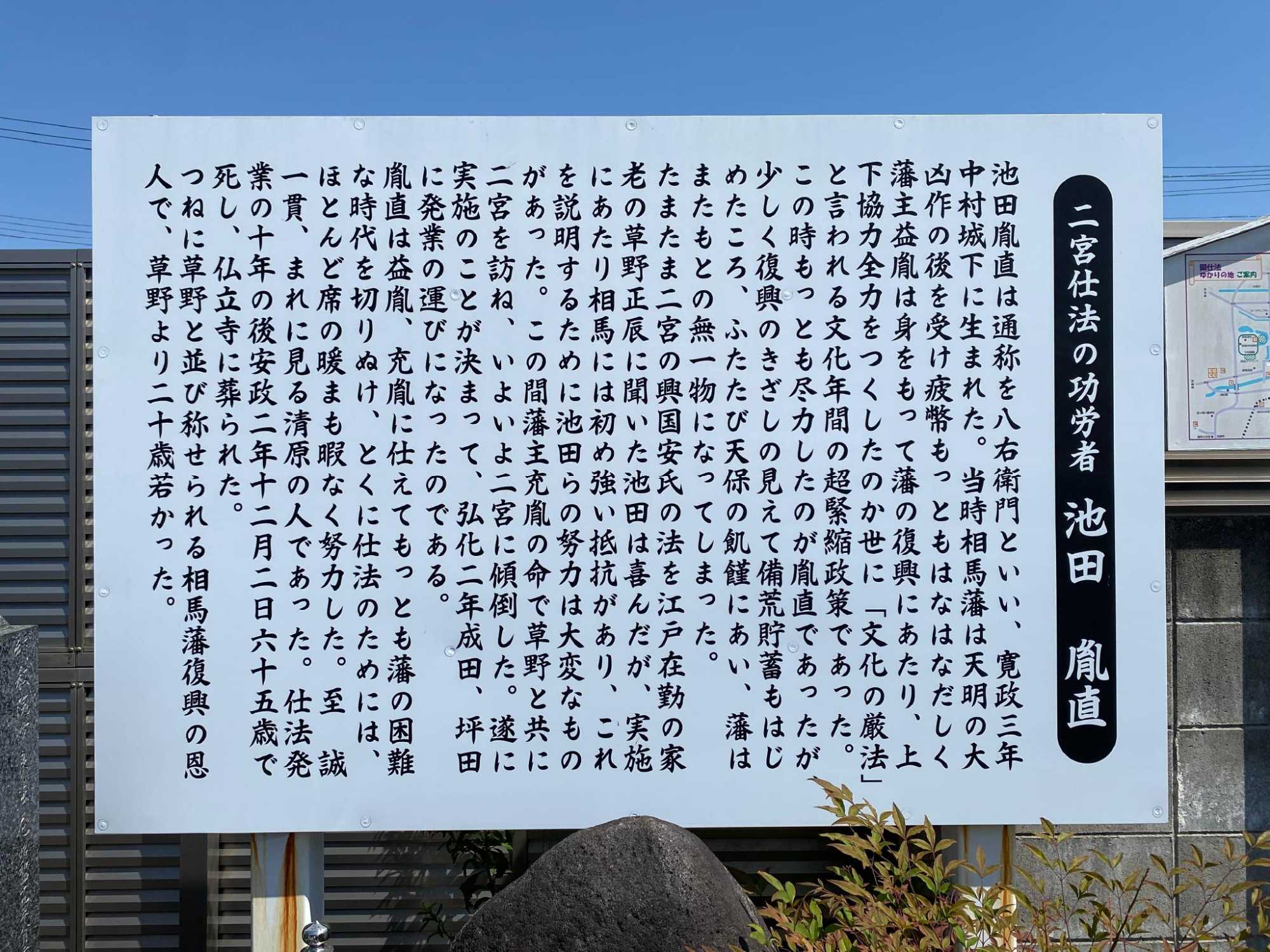

二宮仕法の功労者 池田胤直

池田胤直は通称を八右衛門といい、寛政三年中村城下に生まれた。当時相馬藩は天明の大凶作の後を受け疲弊もっともはなはなだしく藩主益胤は身をもって藩の復興にあたり、上下協力全力をつくしたのか世に「文化の厳法」と言われる文化年間の超緊縮政策であった。

この時もっとも尽力したのが胤直であったが少しく復興のきざしの見えて備荒貯蓄もはじめたころ、ふたたび天保の飢饉にあい、藩はまたもとの無一物になってしまった。

たまたま二宮の興国安民[1]の法を江戸在勤の家老の草野正辰に聞いた池田は喜んだが、実施にあたり相馬には初め強い抵抗があり、これを説明するために池田らの努力は大変なものがあった。この間藩主充胤の命で草野と共に二宮を訪ね、いよいよ二宮に傾倒した。遂に実施のことが決まって、弘化二年成田、坪田に発業の運びになったのである。

胤直は益胤、充胤に仕えてもっとも藩の困難な時代を切りぬけ、とくに仕法のためには、ほとんど席の暖まる[2]暇なく努力した。至誠一貫、まれに見る清原[3]の人であった。仕法発業の十年の後安政二年十二月二日六十五歳で死し、仏立寺に葬られた。

つねに草野と並び称せられる相馬藩復興の恩人で、草野より二十歳若かった。

池田胤直は通称を八右衛門といい、寛政三年中村城下に生まれた。当時相馬藩は天明の大凶作の後を受け疲弊もっともはなはなだしく藩主益胤は身をもって藩の復興にあたり、上下協力全力をつくしたのか世に「文化の厳法」と言われる文化年間の超緊縮政策であった。

この時もっとも尽力したのが胤直であったが少しく復興のきざしの見えて備荒貯蓄もはじめたころ、ふたたび天保の飢饉にあい、藩はまたもとの無一物になってしまった。

たまたま二宮の興国安民[1]の法を江戸在勤の家老の草野正辰に聞いた池田は喜んだが、実施にあたり相馬には初め強い抵抗があり、これを説明するために池田らの努力は大変なものがあった。この間藩主充胤の命で草野と共に二宮を訪ね、いよいよ二宮に傾倒した。遂に実施のことが決まって、弘化二年成田、坪田に発業の運びになったのである。

胤直は益胤、充胤に仕えてもっとも藩の困難な時代を切りぬけ、とくに仕法のためには、ほとんど席の暖まる[2]暇なく努力した。至誠一貫、まれに見る清原[3]の人であった。仕法発業の十年の後安政二年十二月二日六十五歳で死し、仏立寺に葬られた。

つねに草野と並び称せられる相馬藩復興の恩人で、草野より二十歳若かった。

標柱

標柱

顕彰 二宮仕法功労者 池田胤直之墓

人は天地のありとあらゆるもの、と 先祖のお陰でこの世に生きている、

これに報いることが報徳であり人の道である。

報徳の訓えに心をはげまし、豊かな相馬をきずこう

人は天地のありとあらゆるもの、と 先祖のお陰でこの世に生きている、

これに報いることが報徳であり人の道である。

報徳の訓えに心をはげまし、豊かな相馬をきずこう