報徳公園

相馬市にある公園。二宮金次郎の道歌の碑などが設置されている。

報徳公園

周辺

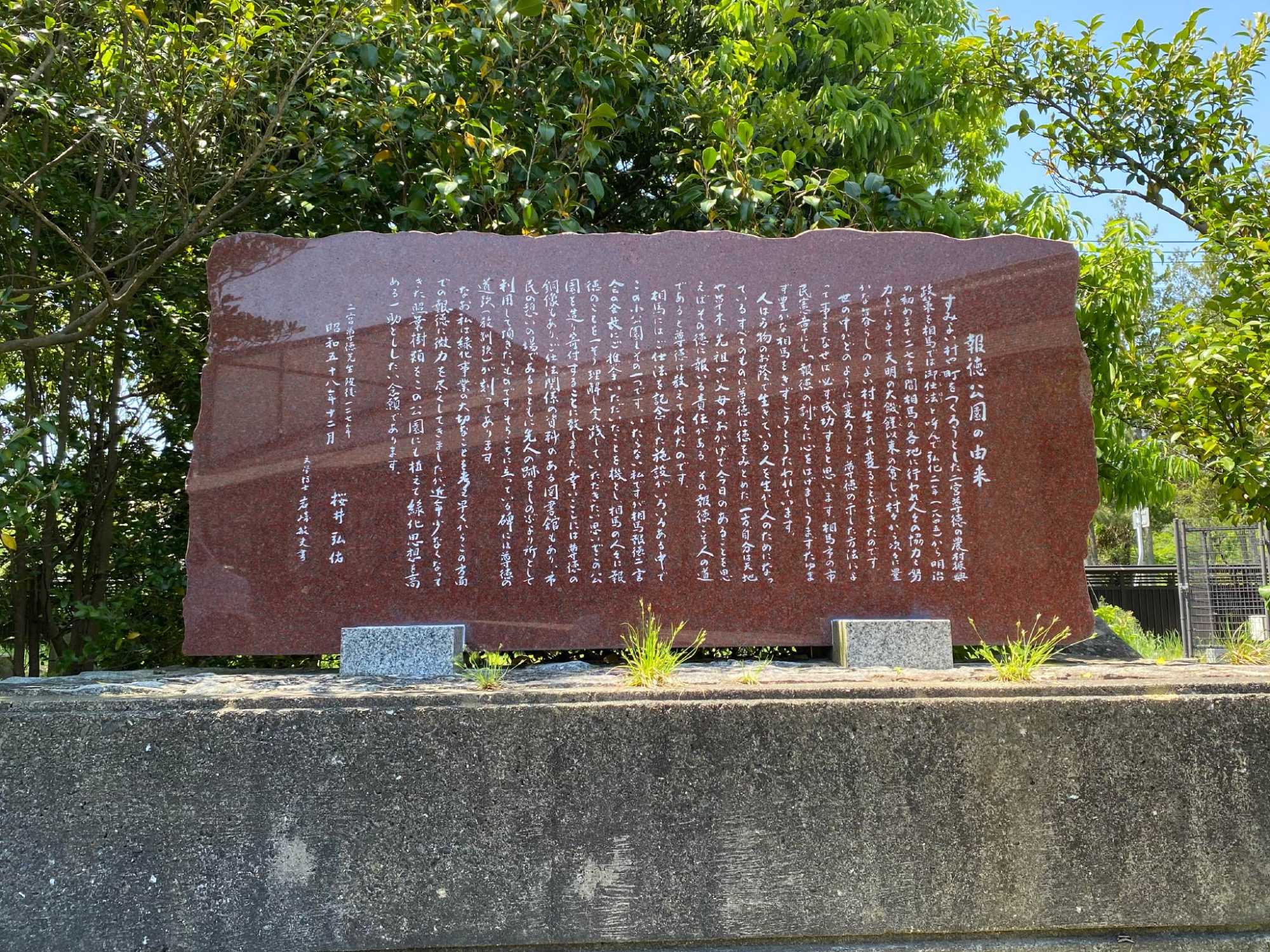

由来の碑

由来の碑

報徳公園の由来

すみよい村や町をつくろうとした二宮尊徳の農村振興政策を相馬では御仕法と呼んで弘化二年(一八四五)から明治の初めまで二七年間相馬の各地に行われ人々の協力を努力とによって天明の大饑饉以来の貧しい村々から次々に豊かな暮らしのよい村に生まれ変ることができたのです。

世の中がどのように変ろうと、尊徳の示した方法によって事をなせば必ず成功すると思います。相馬市の市民憲章にも「報徳の訓えに心をはげまし、うまずたゆまず豊かな相馬をきずこう」とうたわれています。

人は万物のお蔭で生きている。人を生かし人のためになっているすべてのものに尊徳は徳をみとめた。一方、自分は天地や草木、先祖や父母のおかげで今日のあることを思ばその徳に報いる責任がある。その報徳こそ人の道であると尊徳は教えてくれたのです。

相馬にはご仕法を記念した施設がいろいろある中でこの小公園もその一つです。いたらない私ですが相馬報徳二宮会の会長にご推挙いただいたことを機とし、相馬の人々に報徳のことを一そう理解し実践していただきたい思いでこの公園を造り寄付することに致しました。幸いここには尊徳の銅像もあり、ご仕法関係の資科のある図書館もあり、市民の憩いの場であるとともに先人の跡をしのぶより所として利用して頂きたいものです。そちこちに立っている碑には尊徳の道歌(教訓歌)が刻ってあります。

なお私は緑化事業の大切なことを考え早くからこの方面での報徳に微力を尽くしてきましたが、近年少なくなってきた照葉樹類をこの公園にも植えて緑化思想を高める一助とししたい念願であります。

二宮尊徳先生歿後一二七年

昭和五十八年十二月

桜井弘佑

文学博士岩崎敏夫書

すみよい村や町をつくろうとした二宮尊徳の農村振興政策を相馬では御仕法と呼んで弘化二年(一八四五)から明治の初めまで二七年間相馬の各地に行われ人々の協力を努力とによって天明の大饑饉以来の貧しい村々から次々に豊かな暮らしのよい村に生まれ変ることができたのです。

世の中がどのように変ろうと、尊徳の示した方法によって事をなせば必ず成功すると思います。相馬市の市民憲章にも「報徳の訓えに心をはげまし、うまずたゆまず豊かな相馬をきずこう」とうたわれています。

人は万物のお蔭で生きている。人を生かし人のためになっているすべてのものに尊徳は徳をみとめた。一方、自分は天地や草木、先祖や父母のおかげで今日のあることを思ばその徳に報いる責任がある。その報徳こそ人の道であると尊徳は教えてくれたのです。

相馬にはご仕法を記念した施設がいろいろある中でこの小公園もその一つです。いたらない私ですが相馬報徳二宮会の会長にご推挙いただいたことを機とし、相馬の人々に報徳のことを一そう理解し実践していただきたい思いでこの公園を造り寄付することに致しました。幸いここには尊徳の銅像もあり、ご仕法関係の資科のある図書館もあり、市民の憩いの場であるとともに先人の跡をしのぶより所として利用して頂きたいものです。そちこちに立っている碑には尊徳の道歌(教訓歌)が刻ってあります。

なお私は緑化事業の大切なことを考え早くからこの方面での報徳に微力を尽くしてきましたが、近年少なくなってきた照葉樹類をこの公園にも植えて緑化思想を高める一助とししたい念願であります。

二宮尊徳先生歿後一二七年

昭和五十八年十二月

桜井弘佑

文学博士岩崎敏夫書

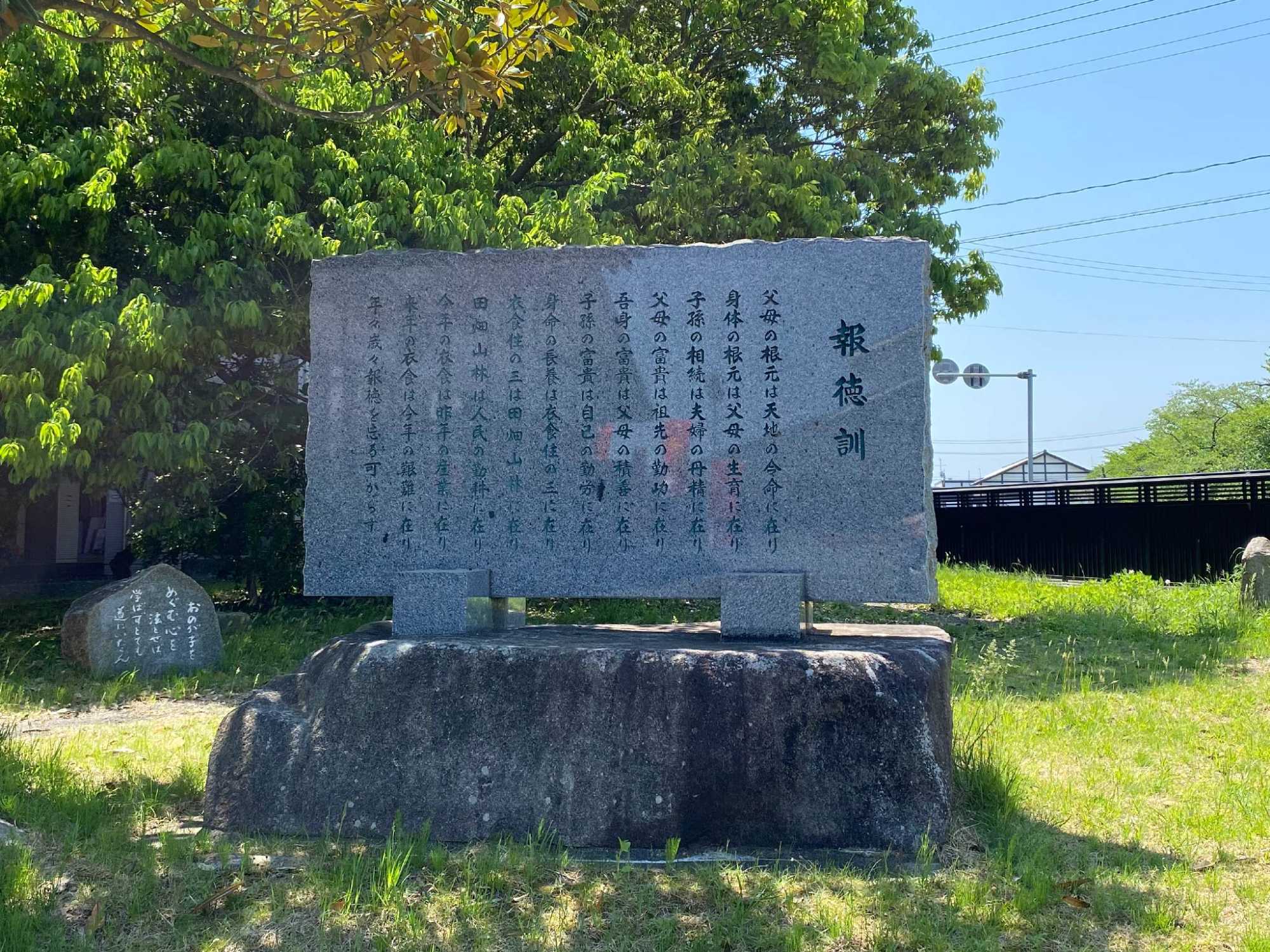

報徳訓の碑

報徳訓の碑

報徳訓

父母の根元は天地の令命にあり

身体の根元は父母の生育にあり

子孫の相続は夫婦の丹精にあり

父母の富貴は祖先の勤功にあり

吾身の富貴は父母の積善にあり

子孫の富貴は自己の勤労にあり

身命の長養は衣食住の三にあり

衣食住の三は田畑山林にあり

田畑山林は人民の勤耕にあり

今年の衣食は昨年の産業にあり

来年の衣食は今年の艱難にあり

年々歳々報徳を忘るべからず

報徳訓とは

報徳訓は 二宮尊徳先生の教訓である。

先生は次のように考えた。

「人は天地の恩徳と、親、先祖の恩徳によってこの世に生まれることができ、いろいろなものの恩徳によって生かされている。その恩徳に報いることが報徳であり、人の道である」と。

我々が豊かな暮らしが出来るのは、先祖の努力のお陰であり、我々の子供、孫に豊かな暮らしをさせるには、我々が一生懸命働かなければならない。

長生きをするには、衣食住のバランスを良くしなければならないし、衣食住を良くするためには、それらをつくってくれる田畑、山林を良く手入れしなければならない。

今年の暮らしは昨年働いたもので、来年の暮らしは今年働いたもので、というように余裕をもって暮らすべきである。

このことは何時の時代になっても変わることがないので、すべてのものに感謝し、すべての徳に報いる、すなわち「報徳」のこころを忘れてはならない。

これが報徳訓の大意である。

相馬市民憲章に「報感の訓えに心をはげまし、うまずたゆまず、豊かな相馬をきずこう」とあるのは、報徳訓の実践を願ったものである。

一九九二年十月三日

国際ロータリー第二五三〇地区

年次大会記念事業として建立

父母の根元は天地の令命にあり

身体の根元は父母の生育にあり

子孫の相続は夫婦の丹精にあり

父母の富貴は祖先の勤功にあり

吾身の富貴は父母の積善にあり

子孫の富貴は自己の勤労にあり

身命の長養は衣食住の三にあり

衣食住の三は田畑山林にあり

田畑山林は人民の勤耕にあり

今年の衣食は昨年の産業にあり

来年の衣食は今年の艱難にあり

年々歳々報徳を忘るべからず

報徳訓とは

報徳訓は 二宮尊徳先生の教訓である。

先生は次のように考えた。

「人は天地の恩徳と、親、先祖の恩徳によってこの世に生まれることができ、いろいろなものの恩徳によって生かされている。その恩徳に報いることが報徳であり、人の道である」と。

我々が豊かな暮らしが出来るのは、先祖の努力のお陰であり、我々の子供、孫に豊かな暮らしをさせるには、我々が一生懸命働かなければならない。

長生きをするには、衣食住のバランスを良くしなければならないし、衣食住を良くするためには、それらをつくってくれる田畑、山林を良く手入れしなければならない。

今年の暮らしは昨年働いたもので、来年の暮らしは今年働いたもので、というように余裕をもって暮らすべきである。

このことは何時の時代になっても変わることがないので、すべてのものに感謝し、すべての徳に報いる、すなわち「報徳」のこころを忘れてはならない。

これが報徳訓の大意である。

相馬市民憲章に「報感の訓えに心をはげまし、うまずたゆまず、豊かな相馬をきずこう」とあるのは、報徳訓の実践を願ったものである。

一九九二年十月三日

国際ロータリー第二五三〇地区

年次大会記念事業として建立

二宮金次郎像

二宮金次郎像

回村の像

二宮尊徳翁は江戸時代末期の農政学者で興国安民の法を与えた偉人である

当市では弘化二年(一八四五)相馬充胤のときに尊徳翁のもとで学んだ藩士富田高慶 斎藤高行らの指導によって興国安民法が実践に移された。相馬で「御仕法」と呼ばれる興国安民法は坪田成田両村で実施され全国の仕法施行の中で日光神領とともにすばらしい効果を上げた

このたび小田原市のスーパーマーケツトチエーン店「ヤオマサ」社長田島享氏の厚意により尊徳翁の教えである興国安民の法を忠実に実施した当市に尊徳翁銅像が寄贈された

尊徳翁の教えである至誠勤労分度推譲は相馬市民憲章に謳われ今日も実践されている

昭和五十八年六月吉日

寄贈者 小田原市中町 田島享氏

製作者 小田原市中里 横田七郎氏

協力者 相馬報徳二宮会会長桜井弘佑氏

相馬市町 今野肇

二宮尊徳翁は江戸時代末期の農政学者で興国安民の法を与えた偉人である

当市では弘化二年(一八四五)相馬充胤のときに尊徳翁のもとで学んだ藩士富田高慶 斎藤高行らの指導によって興国安民法が実践に移された。相馬で「御仕法」と呼ばれる興国安民法は坪田成田両村で実施され全国の仕法施行の中で日光神領とともにすばらしい効果を上げた

このたび小田原市のスーパーマーケツトチエーン店「ヤオマサ」社長田島享氏の厚意により尊徳翁の教えである興国安民の法を忠実に実施した当市に尊徳翁銅像が寄贈された

尊徳翁の教えである至誠勤労分度推譲は相馬市民憲章に謳われ今日も実践されている

昭和五十八年六月吉日

寄贈者 小田原市中町 田島享氏

製作者 小田原市中里 横田七郎氏

協力者 相馬報徳二宮会会長桜井弘佑氏

相馬市町 今野肇

標柱

標柱

報徳小公園

人は天地のありとあらゆるもの、と 先祖のお陰でこの世に生きている、

これに報いることが報徳であり人の道である。

報徳の訓えに心をはげまし、豊かな相馬をきずこう

至誠 勤労 分度 推譲

人は天地のありとあらゆるもの、と 先祖のお陰でこの世に生きている、

これに報いることが報徳であり人の道である。

報徳の訓えに心をはげまし、豊かな相馬をきずこう

至誠 勤労 分度 推譲

道歌の碑

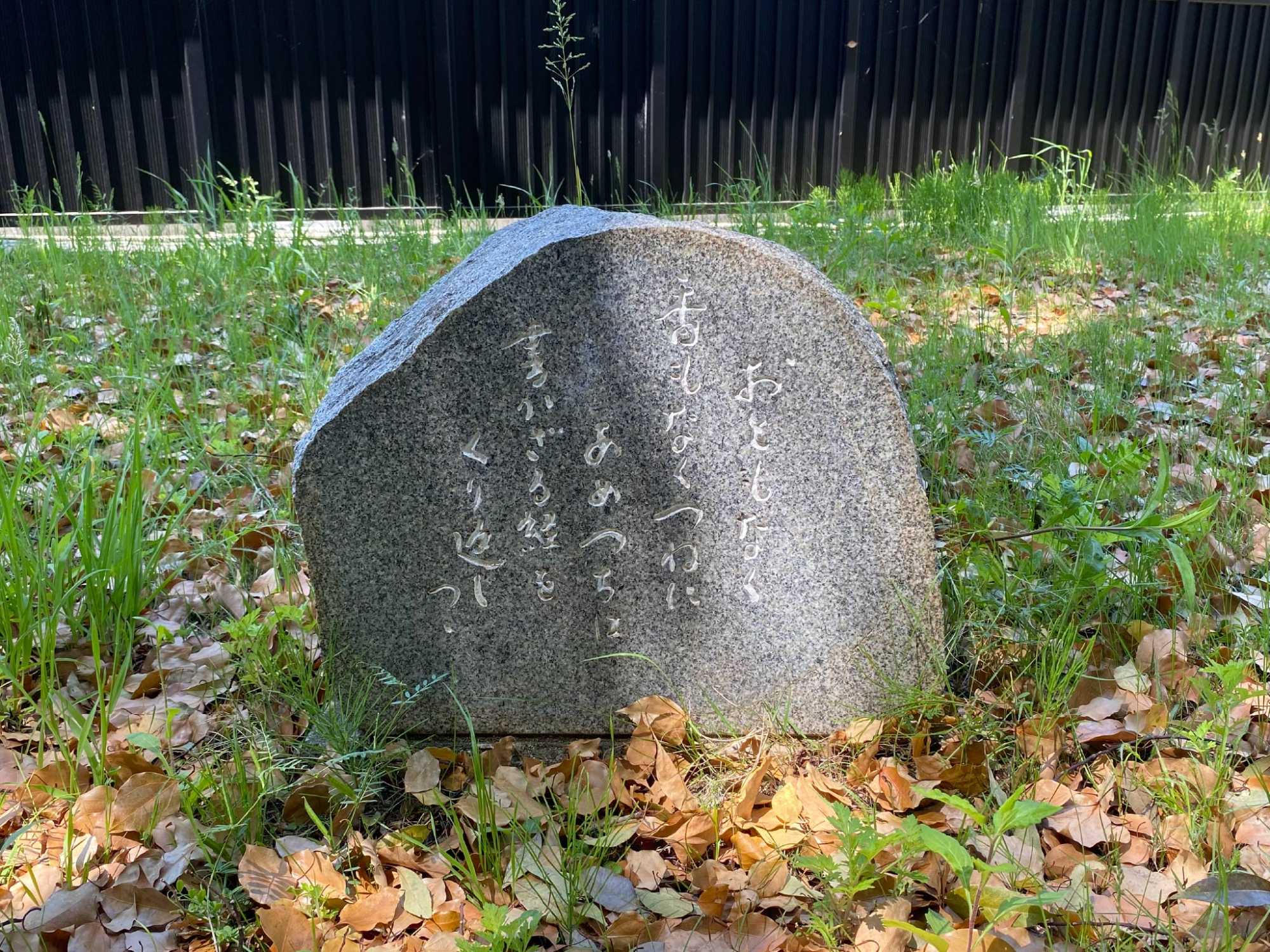

道歌の碑1

おともなく

香もなくつねに

あめつちは

書かざる経を

くり返し

つつ

香もなくつねに

あめつちは

書かざる経を

くり返し

つつ

道歌の碑2

あまつ日のめぐみ

積みおく無尽蔵

鎌でかりとれ鍬で

ほり出せ

積みおく無尽蔵

鎌でかりとれ鍬で

ほり出せ

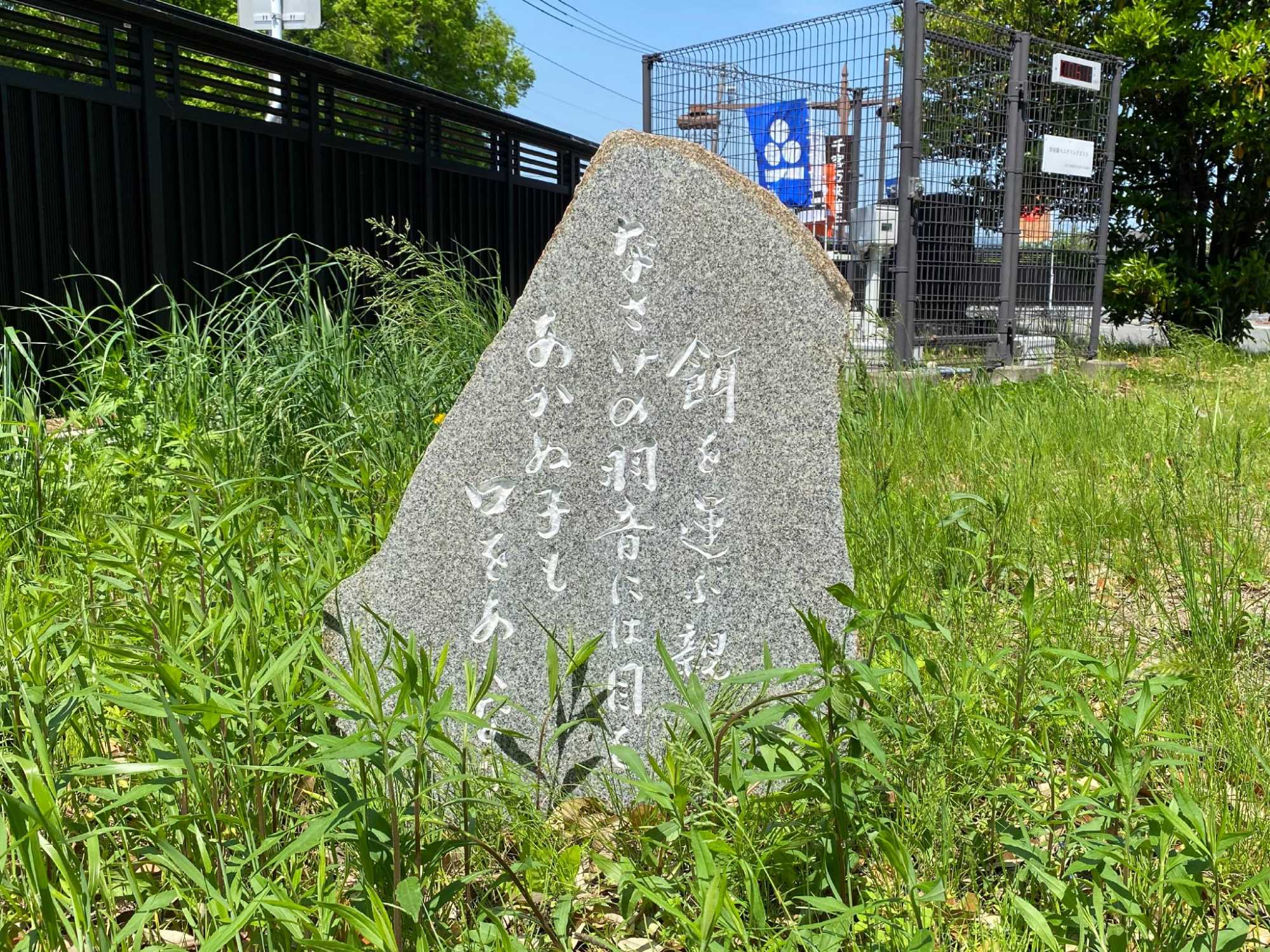

道歌の碑3

餌を運ぶ親の

なさけの羽音には目を

あかぬ子も

口をあくなり

なさけの羽音には目を

あかぬ子も

口をあくなり

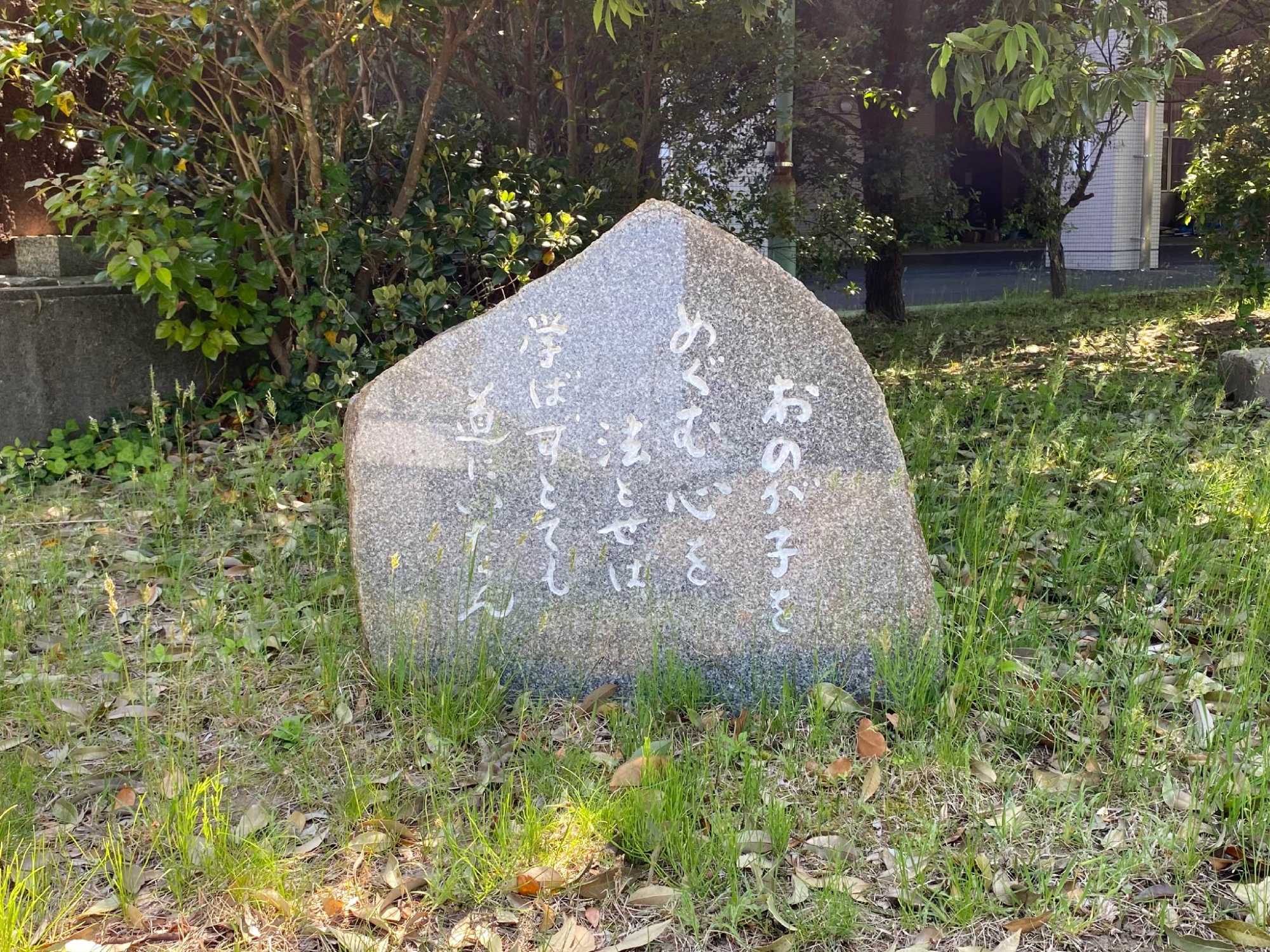

道歌の碑4

おのが子を

めぐむ心を

法とせば

学ばずとても

道にいたらん

めぐむ心を

法とせば

学ばずとても

道にいたらん

道歌の碑5

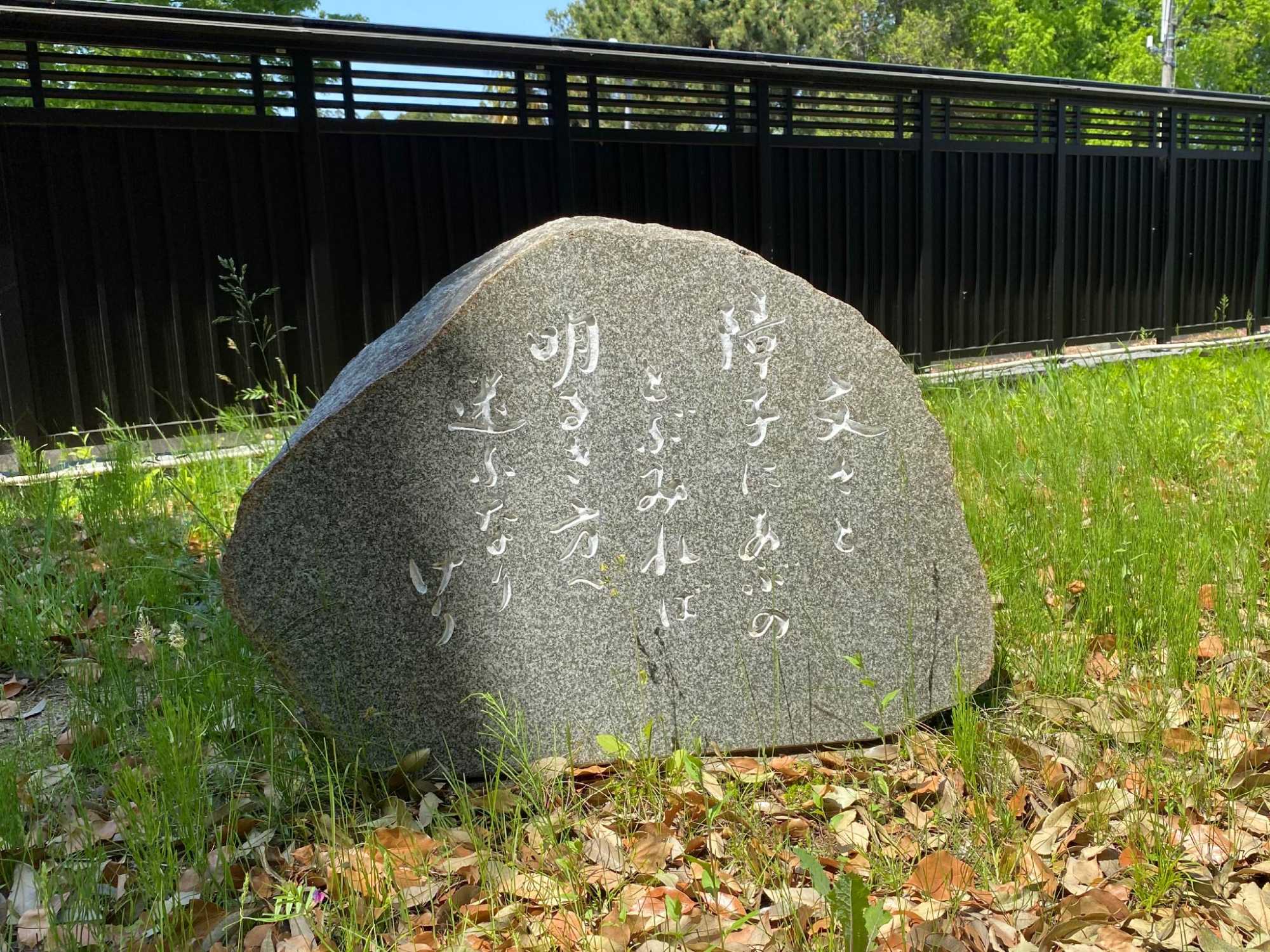

文々と

障子にあぶの

とぶみれば

明るき方へ

迷ふなり

けり

障子にあぶの

とぶみれば

明るき方へ

迷ふなり

けり

道歌の碑6

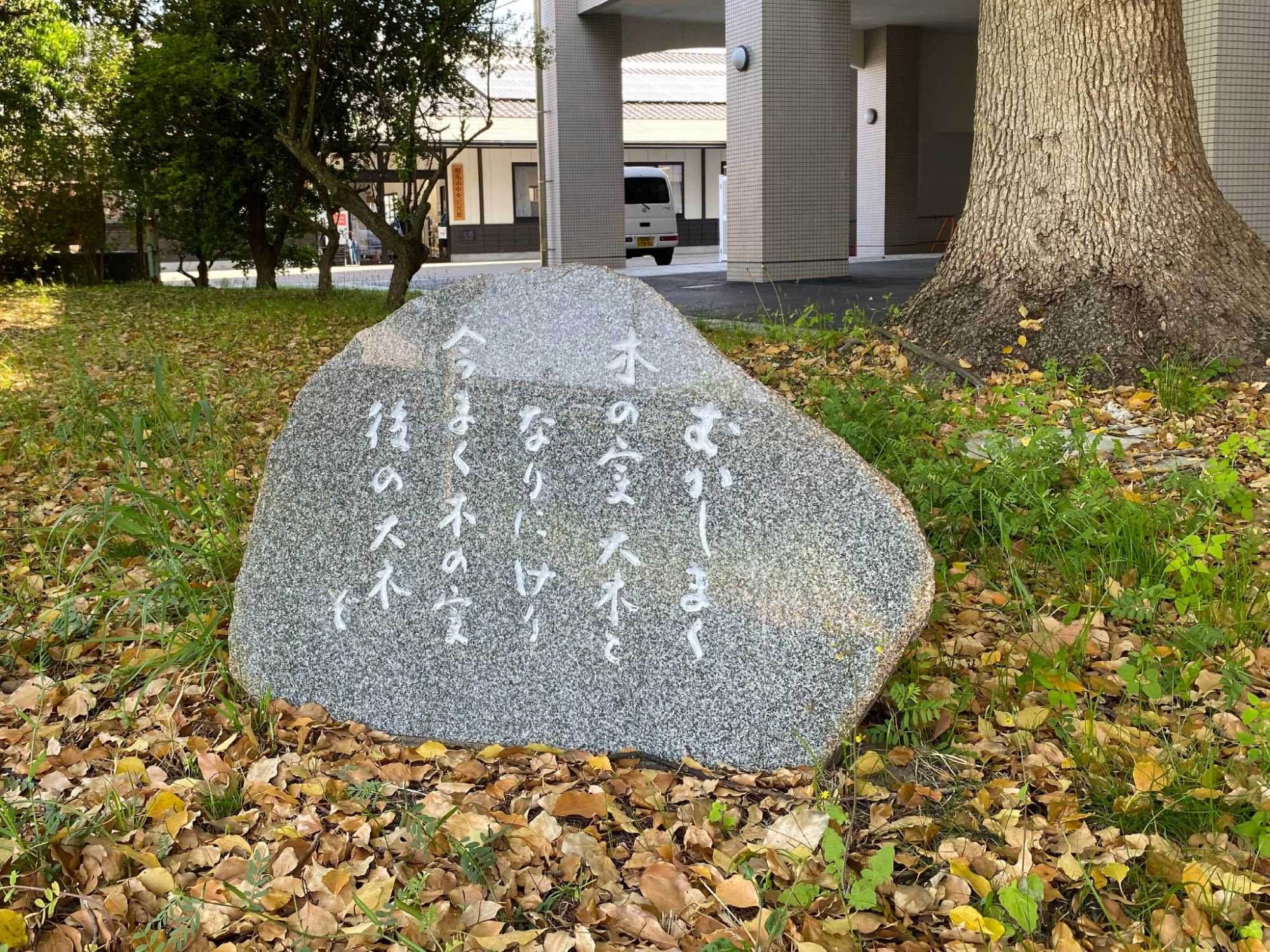

むかしまく

木の実大木と

なりにけり

今まく木の実

後の大木

ぞ

木の実大木と

なりにけり

今まく木の実

後の大木

ぞ