歓喜寺(荒至重の墓)

二宮金次郎の門徒荒至重(荒専八)の墓がある寺院。

標柱

顕彰 二宮仕法功労者 荒至重之墓

周辺

解説

解説

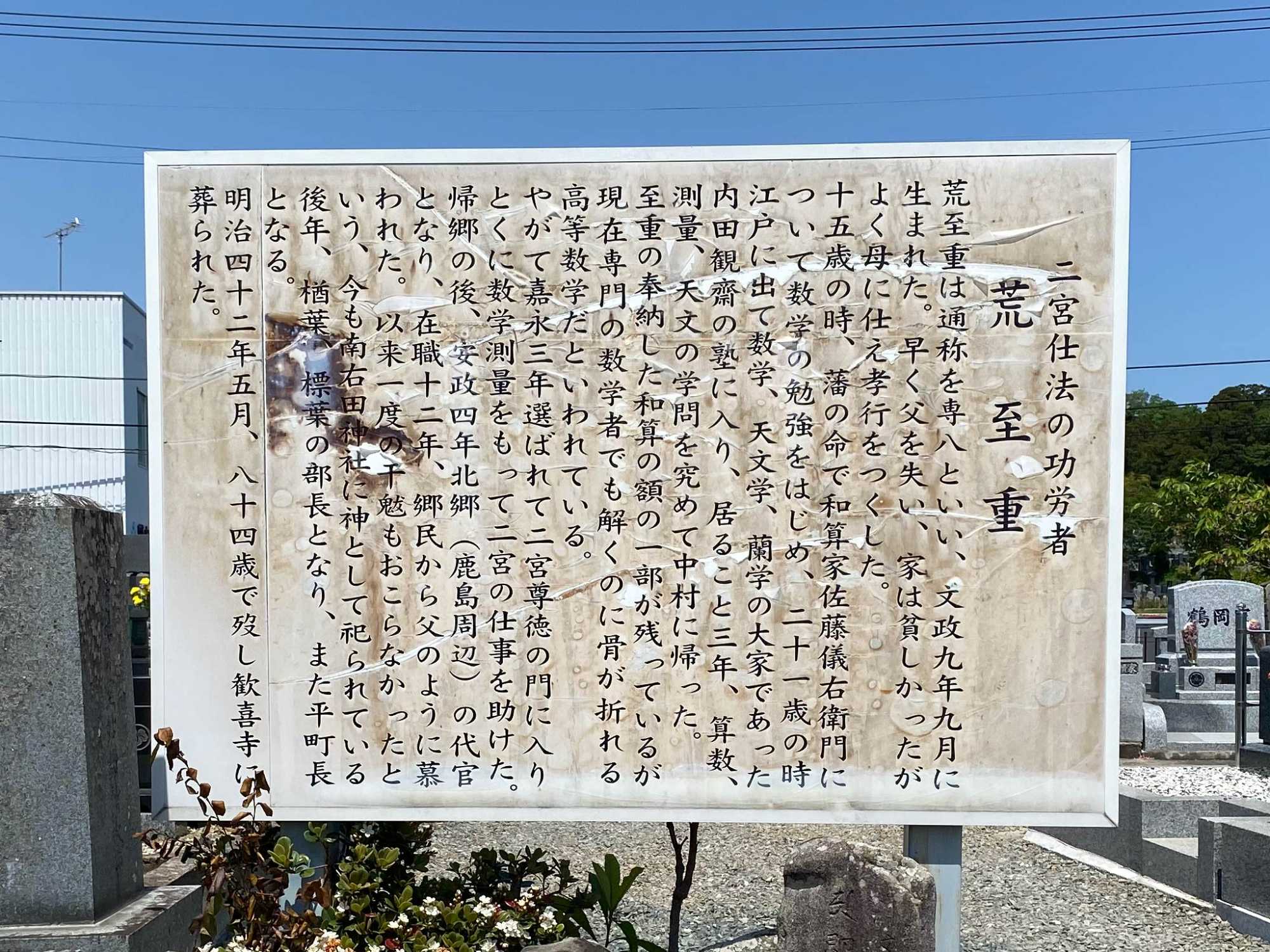

二宮仕法の功労者

荒至重

荒至重は通称を専八といい、文政九年九月に生まれた。早く父を失い、家は貧しかったが、よく母に仕え孝行をつくした。

十五歳の時、藩の命で和算家佐藤儀右衛門について数学の勉強をはじめ、二十一歳の時江戸に出て数学、天文学、蘭学の大家であった内田観斎の塾に入り、居ること三年、算数、測量、天文の学問を究めて中村に帰った。

至重の奉納した和算の額の一部が残っているが現在専門の数学者でも解くのに骨が折れる高等数学だといわれている。

やがて嘉永三年選ばれて二宮尊徳の門に入りとくに数学測量をもって二宮の仕事を助けた。

帰郷の後、安政四年北郷(鹿島周辺)の代官となり、在職十二年、郷民から父のように慕われた。以来一度の干魃もおこらなかったという。[1]今も南右田神社に神として祀られている。後年、楢葉、標葉の部長となり、また平町長となる。

明治四十二年五月、八十四歳で歿し歓喜寺に葬られた。

荒至重

荒至重は通称を専八といい、文政九年九月に生まれた。早く父を失い、家は貧しかったが、よく母に仕え孝行をつくした。

十五歳の時、藩の命で和算家佐藤儀右衛門について数学の勉強をはじめ、二十一歳の時江戸に出て数学、天文学、蘭学の大家であった内田観斎の塾に入り、居ること三年、算数、測量、天文の学問を究めて中村に帰った。

至重の奉納した和算の額の一部が残っているが現在専門の数学者でも解くのに骨が折れる高等数学だといわれている。

やがて嘉永三年選ばれて二宮尊徳の門に入りとくに数学測量をもって二宮の仕事を助けた。

帰郷の後、安政四年北郷(鹿島周辺)の代官となり、在職十二年、郷民から父のように慕われた。以来一度の干魃もおこらなかったという。[1]今も南右田神社に神として祀られている。後年、楢葉、標葉の部長となり、また平町長となる。

明治四十二年五月、八十四歳で歿し歓喜寺に葬られた。