二宮家旧住宅跡

二宮金次郎の子二宮尊行が住んだ屋敷の跡地。

二宮家の跡地

二宮先生宅阯

昭和八年八月建石

米寿翁佐藤精三書

昭和八年八月建石

米寿翁佐藤精三書

周辺

解説

解説

報徳仕法 二宮家と富田高慶

二宮家住宅跡(旧石神村役場)

二宮家住宅跡

この場所は戊辰戦争の戦禍から逃れるため中村藩の招きで中村城下に移住していた二宮尊徳の子尊行とその家族のため藩が住宅を新築し、明治三年(一八七〇)六月三日中村城下から転居した住宅跡です。明治十年(一八七七)尊徳の孫尊親と富田高慶は、報徳仕法の理念を引き継いだ興復社を設立し、この住宅を事務所としました。明治三十一年(一八九八)に興復社は北海道に拠点を移し二宮家も移住したため、事務所として使用していた住宅は石神村役場として使用されることになりました。(明治三十年に石神村は事務所の一部を村役場として使用する契約を二宮家と結んでいます)。その後建物は移築されましたが、老朽化のため取り壊されました。

富田高慶

文化十一年(一八一四)中村藩士斎藤嘉隆の次男として生まれた富田高慶は、

天保十年(一八三九)二宮尊徳に入門し報徳仕法を学んで以降、尊徳の高弟として報徳仕法の実施を指導し、明治維新後は廃藩置県により廃止となった報徳仕法の継続に力を注ぎました。

また、明治六年(一八七三)尊徳の孫である尊親を後見するため土着した蛯沢村から石神村の二宮家東隣に転居し、明治十年(一八七七)に尊親とともに設立した興復社の初代社長に就任しました。

高慶は明治二十三年(一八九〇)に七六歳で亡くなるまで、『報徳論』や『報徳記』を著わすなど、尊徳の教えを世に広めることに力を尽くしました。

報徳訓読み下し文

父母の根元は天地の令命にあり

身体の根元は父母の生育にあり

子孫の相続は夫婦の丹精にあり

父母の富貴は祖先の勤功にあり

吾身の富貴は父母の積善にあり

子孫の富貴は自己の勤労にあり

身命の長養は衣食住の三つにあり

衣食住の三つは田畑山林にあり

田畑山林は人民の勤耕にあり

今年の衣食は昨年の産業にあり

来年の衣食は今年の艱難にあり

年年歳歳報徳を忘るべからず

二宮家住宅跡(旧石神村役場)

二宮家住宅跡

この場所は戊辰戦争の戦禍から逃れるため中村藩の招きで中村城下に移住していた二宮尊徳の子尊行とその家族のため藩が住宅を新築し、明治三年(一八七〇)六月三日中村城下から転居した住宅跡です。明治十年(一八七七)尊徳の孫尊親と富田高慶は、報徳仕法の理念を引き継いだ興復社を設立し、この住宅を事務所としました。明治三十一年(一八九八)に興復社は北海道に拠点を移し二宮家も移住したため、事務所として使用していた住宅は石神村役場として使用されることになりました。(明治三十年に石神村は事務所の一部を村役場として使用する契約を二宮家と結んでいます)。その後建物は移築されましたが、老朽化のため取り壊されました。

富田高慶

文化十一年(一八一四)中村藩士斎藤嘉隆の次男として生まれた富田高慶は、

天保十年(一八三九)二宮尊徳に入門し報徳仕法を学んで以降、尊徳の高弟として報徳仕法の実施を指導し、明治維新後は廃藩置県により廃止となった報徳仕法の継続に力を注ぎました。

また、明治六年(一八七三)尊徳の孫である尊親を後見するため土着した蛯沢村から石神村の二宮家東隣に転居し、明治十年(一八七七)に尊親とともに設立した興復社の初代社長に就任しました。

高慶は明治二十三年(一八九〇)に七六歳で亡くなるまで、『報徳論』や『報徳記』を著わすなど、尊徳の教えを世に広めることに力を尽くしました。

報徳訓読み下し文

父母の根元は天地の令命にあり

身体の根元は父母の生育にあり

子孫の相続は夫婦の丹精にあり

父母の富貴は祖先の勤功にあり

吾身の富貴は父母の積善にあり

子孫の富貴は自己の勤労にあり

身命の長養は衣食住の三つにあり

衣食住の三つは田畑山林にあり

田畑山林は人民の勤耕にあり

今年の衣食は昨年の産業にあり

来年の衣食は今年の艱難にあり

年年歳歳報徳を忘るべからず

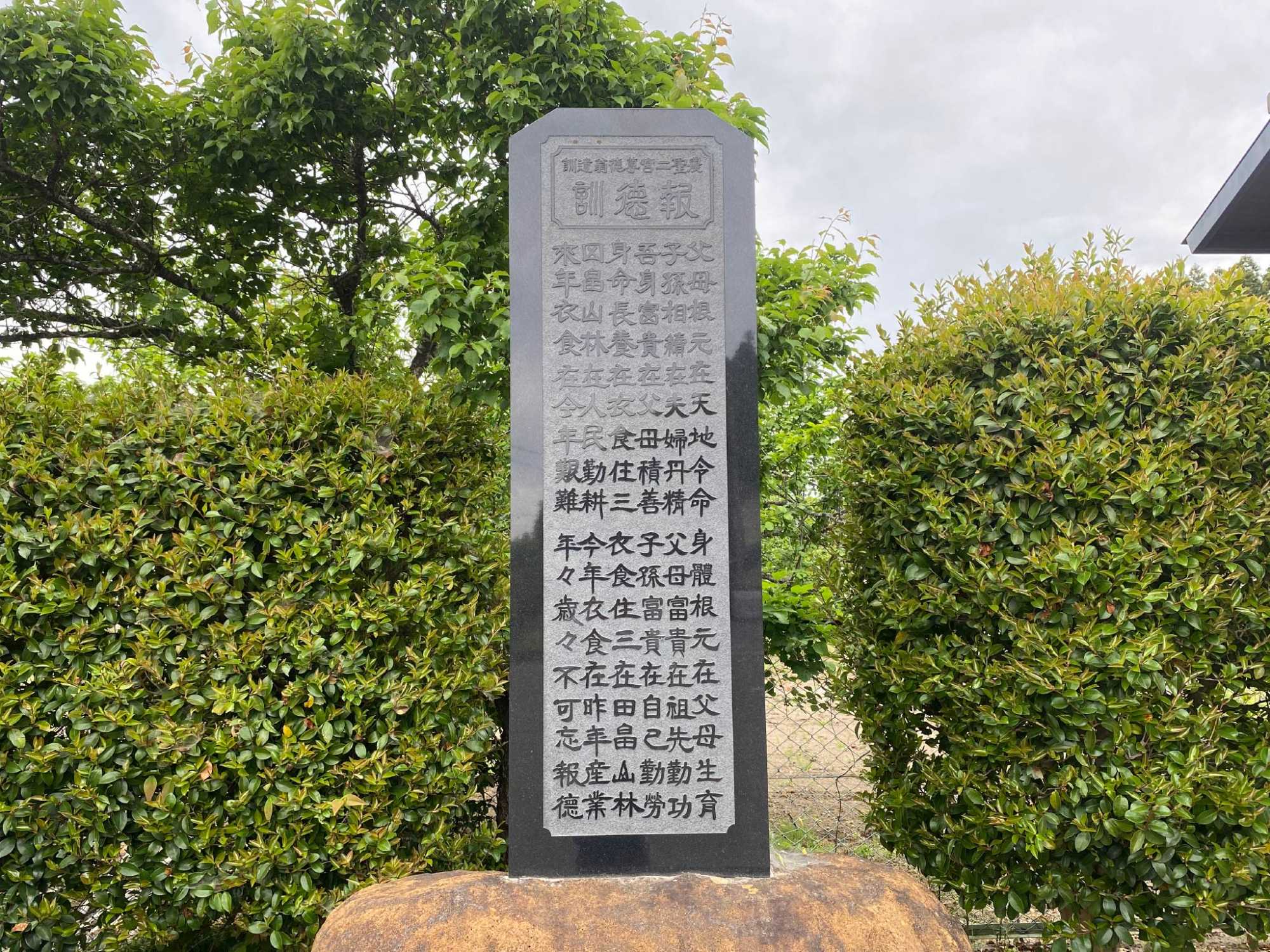

報徳訓の碑

報徳訓の碑

農聖二宮尊徳翁遺訓

報徳訓

父母根元在天地令命 身体根元在父母生育

子孫相続在夫婦丹精 父母富貴在祖先勤功

我身富貴在父母積善 子孫富貴在自己勤労

身命長養在衣食住三 衣食住三在田畠山林

田畠山林在人民勤功 今年衣食在昨年産業

来年衣食在今年艱難 年々歳々不可忘報徳

報徳訓碑建立の辞

年々歳々不可忘報徳の九文字は人皆報徳精神の忘れを戒めた文言である。

今や科学文化の思想は全宇宙に充満し生物は皆心ない機械文化に支配され心豊かな生活は夢と化して行く時代 農聖二宮尊徳先生の遺訓報徳訓の再考こそ最も時代に要求される精神文化の覚醒剤であることを考へ尊徳先生没して百三十年の年此の碑を由緒の地に建る

一九八六年十月

協賛者御芳名

(※人名が並ぶ)

報徳訓

父母根元在天地令命 身体根元在父母生育

子孫相続在夫婦丹精 父母富貴在祖先勤功

我身富貴在父母積善 子孫富貴在自己勤労

身命長養在衣食住三 衣食住三在田畠山林

田畠山林在人民勤功 今年衣食在昨年産業

来年衣食在今年艱難 年々歳々不可忘報徳

報徳訓碑建立の辞

年々歳々不可忘報徳の九文字は人皆報徳精神の忘れを戒めた文言である。

今や科学文化の思想は全宇宙に充満し生物は皆心ない機械文化に支配され心豊かな生活は夢と化して行く時代 農聖二宮尊徳先生の遺訓報徳訓の再考こそ最も時代に要求される精神文化の覚醒剤であることを考へ尊徳先生没して百三十年の年此の碑を由緒の地に建る

一九八六年十月

協賛者御芳名

(※人名が並ぶ)

二宮金次郎像

二宮金次郎像

至誠

寄贈者 武野温恭・正江(北海道十勝中川郡豊頃町二宮二二 - 二)

像製作(株)平和合金(富山県高岡市)・台座 館内石材店(南相馬市)・揮毫 二宮精三氏(尊徳翁の五代目子孫)

由緒書

旧相馬中村藩は天保の飢饉後、二宮尊徳の仕法(報徳仕法)を導入し、農村の復興と藩財政の立て直しを図った。尊徳の一番弟子と言われた藩士富田高慶がその中心的役割を果たした。

高慶は廃藩置県後、仕法を継続するために二宮家が移り住んでいたここ石神の地に「興復社」を設立し、東隣りに住居を移し、初代社長として尊徳の息子尊行と孫尊親を支えた。

明治三十年に尊親は賛同者を募って現在の北海道豊頃町に移り、開拓に取り組む一方尊徳の教えを北海道全域に広めた。

寄贈者、武野温恭氏は開拓移住者の三代目に当たり豊頃町で農業を営んでいる。

東日本大震災と原発事故により被災した先祖の故郷が力強く復興することを願い、本像を南相馬市に寄贈することを申し出られた。

尊徳の息子や孫たちが仕法継続に心血を注いだこの地に尊徳翁の像を建立する意義は大きい。

震災からの復興と至誠の道が広がる願いを込めて寄贈された武野夫妻と建立を許された南相馬市に深い敬意と謝意を捧げる。

(本像の原型は日光市今市報徳二宮神社にある。宮司武内節夫氏の許しを得て制作したことを付記する)。

平成三十年十一月十七日 一般社団法人相馬報徳社理事長 渡辺一成 記

寄贈者 武野温恭・正江(北海道十勝中川郡豊頃町二宮二二 - 二)

像製作(株)平和合金(富山県高岡市)・台座 館内石材店(南相馬市)・揮毫 二宮精三氏(尊徳翁の五代目子孫)

由緒書

旧相馬中村藩は天保の飢饉後、二宮尊徳の仕法(報徳仕法)を導入し、農村の復興と藩財政の立て直しを図った。尊徳の一番弟子と言われた藩士富田高慶がその中心的役割を果たした。

高慶は廃藩置県後、仕法を継続するために二宮家が移り住んでいたここ石神の地に「興復社」を設立し、東隣りに住居を移し、初代社長として尊徳の息子尊行と孫尊親を支えた。

明治三十年に尊親は賛同者を募って現在の北海道豊頃町に移り、開拓に取り組む一方尊徳の教えを北海道全域に広めた。

寄贈者、武野温恭氏は開拓移住者の三代目に当たり豊頃町で農業を営んでいる。

東日本大震災と原発事故により被災した先祖の故郷が力強く復興することを願い、本像を南相馬市に寄贈することを申し出られた。

尊徳の息子や孫たちが仕法継続に心血を注いだこの地に尊徳翁の像を建立する意義は大きい。

震災からの復興と至誠の道が広がる願いを込めて寄贈された武野夫妻と建立を許された南相馬市に深い敬意と謝意を捧げる。

(本像の原型は日光市今市報徳二宮神社にある。宮司武内節夫氏の許しを得て制作したことを付記する)。

平成三十年十一月十七日 一般社団法人相馬報徳社理事長 渡辺一成 記