二宮堀(古賀志1)

二宮堀

二宮堀

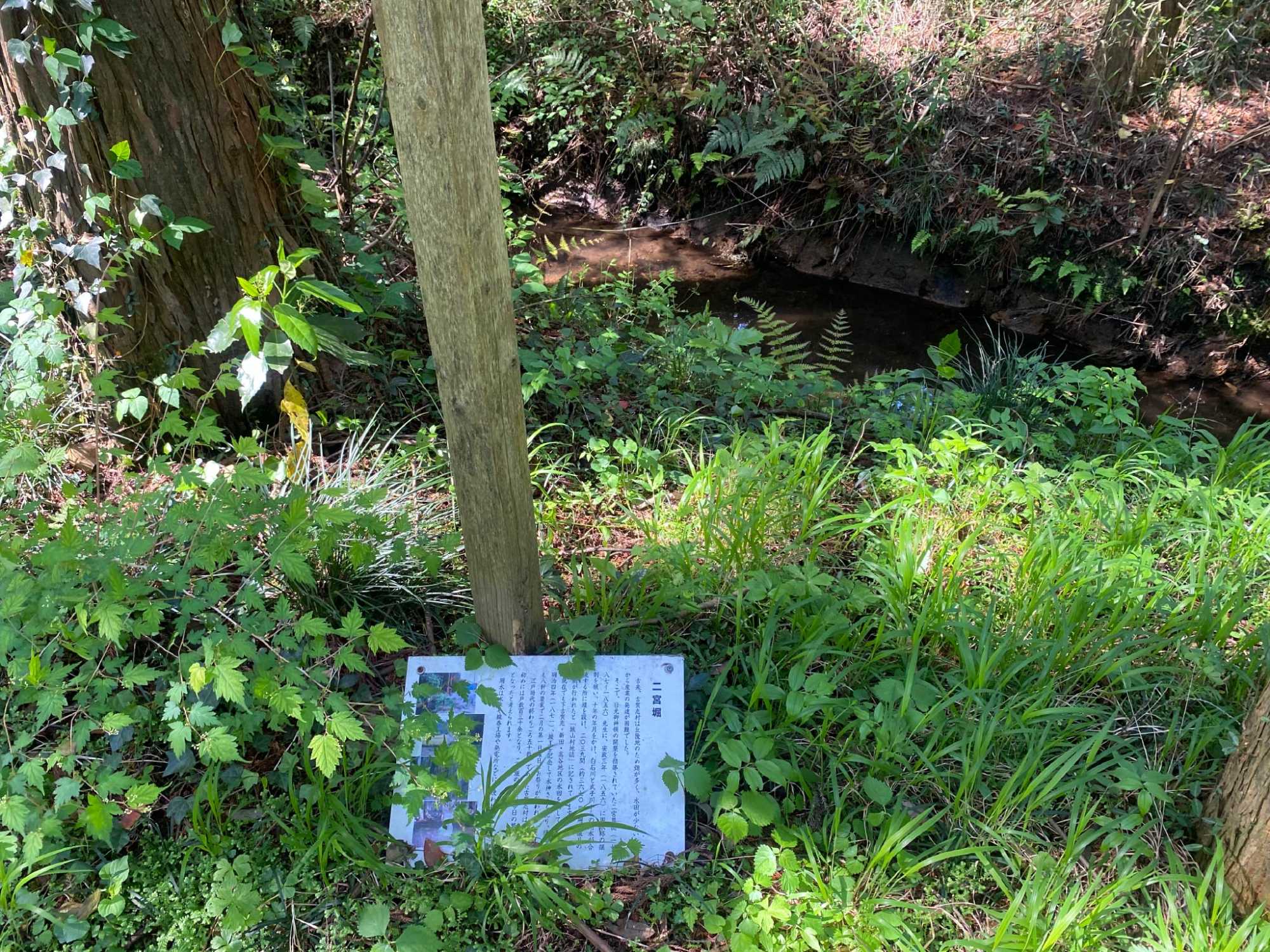

古来、古賀志村は丘陵地のため畑が多く、水田が少ないことから産業の発達が困難でした。

そこで、日光御神の開墾を指導されていた二宮尊徳(一七八七~一八五六)先生に、安政三年(一八五六)に用水路の掘割を願い、十年の年月をかけ、白石川と武子川からの用水が合流する所に堰を設け、二〇三九間(約三六七〇m)用水掘りの掘削が行われたと「城山村地誌」に記されています

現在でも下古賀志・新田・高谷地区の水田を潤しています。明治四年(一八七一)、竣工を記念して水神さまを祀り、現在でも八軒の農家で二月の第一日曜日にお祭りが行われています。

江戸時代の終わりごろ五十数戸であった古賀志村は、昭和の初めには戸数百三十余となり、二宮堀の開削が今日の繁栄の礎となったと考えられます。

用水は水車や線香工場や発電所などにも使われました。

古来、古賀志村は丘陵地のため畑が多く、水田が少ないことから産業の発達が困難でした。

そこで、日光御神の開墾を指導されていた二宮尊徳(一七八七~一八五六)先生に、安政三年(一八五六)に用水路の掘割を願い、十年の年月をかけ、白石川と武子川からの用水が合流する所に堰を設け、二〇三九間(約三六七〇m)用水掘りの掘削が行われたと「城山村地誌」に記されています

現在でも下古賀志・新田・高谷地区の水田を潤しています。明治四年(一八七一)、竣工を記念して水神さまを祀り、現在でも八軒の農家で二月の第一日曜日にお祭りが行われています。

江戸時代の終わりごろ五十数戸であった古賀志村は、昭和の初めには戸数百三十余となり、二宮堀の開削が今日の繁栄の礎となったと考えられます。

用水は水車や線香工場や発電所などにも使われました。