報徳二宮神社(今市)

今市にある二宮金次郎を祀る神社。境内には二宮金次郎の墓がある。

報徳二宮神社

報徳二宮神社由緒

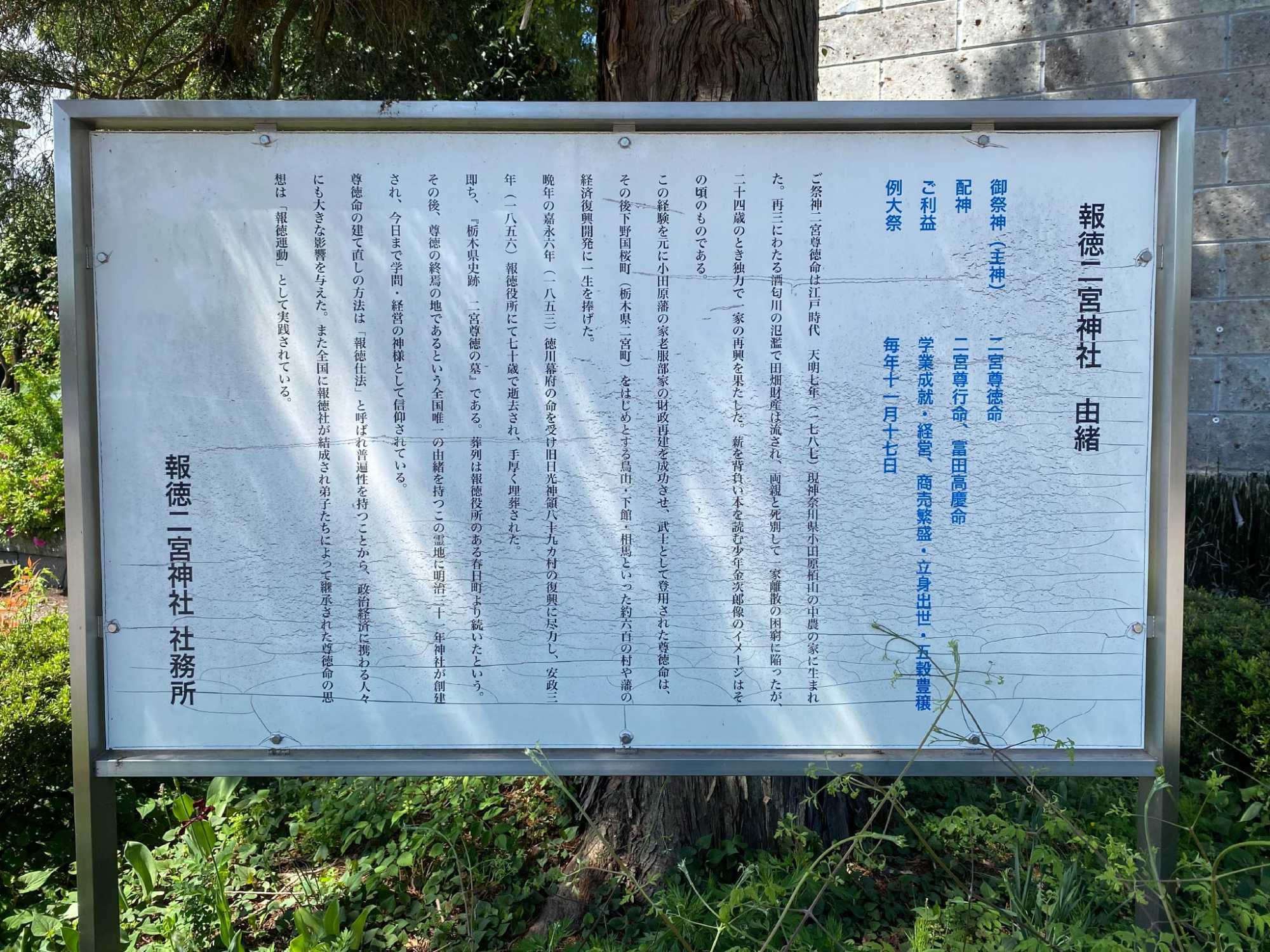

報徳二宮神社 由緒

御祭神(主神) 二宮尊徳命

配神 二宮尊行命、富田高慶命

ご利益 学業成就・経営、商売繁盛・立身出世・五穀豊穣

例大祭 毎年十一月十七日

ご祭神二宮尊徳命は江戸時代 天明七年(一七八七)現神奈川県小田原栢山の中農の家に生まれた。再三にわたる酒匂川の氾濫で田畑財産は流され、両親と死別して一家離散の困窮に陥ったが、二十四歳のとき独力で一家の再興を果たした。薪を背負い本を読む少年金次郎のイメージはその頃のものである。

この経験を元に小田原藩の家老服部家の財政再建を成功させ、武士として登用された尊徳命は、その後下野国桜町(栃木県二宮町)をはじめとする烏山・下館・相馬といった約六百の村や藩の経済復興開発に一生を捧げた。

晩年の嘉永六年(一八五三)徳川幕府の命を受け旧日光神領八十九カ村の復興に尽力し、安政三年(一八五六)報徳役所にて七十歳で逝去され、手厚く埋葬された。

即ち、『栃木県史跡 二宮尊徳の墓』である。葬列は報徳役所のある春日町より続いたという。

その後、尊徳の終焉の地であるという全国唯一の由緒を持つこの霊地に明治三十一年神社が創建され、今日まで学問・経営の神様として信仰されている。

尊徳命の建て直しの方法は「報徳仕法」と呼ばれ普遍性を持つことから、政治経済に携わる人々にも大きな影響を与えた。また全国に報徳社が結成され弟子たちによって継承された尊徳命の思想は「報徳運動」として実践されている。

報徳二宮神社 社務所

御祭神(主神) 二宮尊徳命

配神 二宮尊行命、富田高慶命

ご利益 学業成就・経営、商売繁盛・立身出世・五穀豊穣

例大祭 毎年十一月十七日

ご祭神二宮尊徳命は江戸時代 天明七年(一七八七)現神奈川県小田原栢山の中農の家に生まれた。再三にわたる酒匂川の氾濫で田畑財産は流され、両親と死別して一家離散の困窮に陥ったが、二十四歳のとき独力で一家の再興を果たした。薪を背負い本を読む少年金次郎のイメージはその頃のものである。

この経験を元に小田原藩の家老服部家の財政再建を成功させ、武士として登用された尊徳命は、その後下野国桜町(栃木県二宮町)をはじめとする烏山・下館・相馬といった約六百の村や藩の経済復興開発に一生を捧げた。

晩年の嘉永六年(一八五三)徳川幕府の命を受け旧日光神領八十九カ村の復興に尽力し、安政三年(一八五六)報徳役所にて七十歳で逝去され、手厚く埋葬された。

即ち、『栃木県史跡 二宮尊徳の墓』である。葬列は報徳役所のある春日町より続いたという。

その後、尊徳の終焉の地であるという全国唯一の由緒を持つこの霊地に明治三十一年神社が創建され、今日まで学問・経営の神様として信仰されている。

尊徳命の建て直しの方法は「報徳仕法」と呼ばれ普遍性を持つことから、政治経済に携わる人々にも大きな影響を与えた。また全国に報徳社が結成され弟子たちによって継承された尊徳命の思想は「報徳運動」として実践されている。

報徳二宮神社 社務所

周辺

二宮金次郎の墓

二宮金次郎の墓

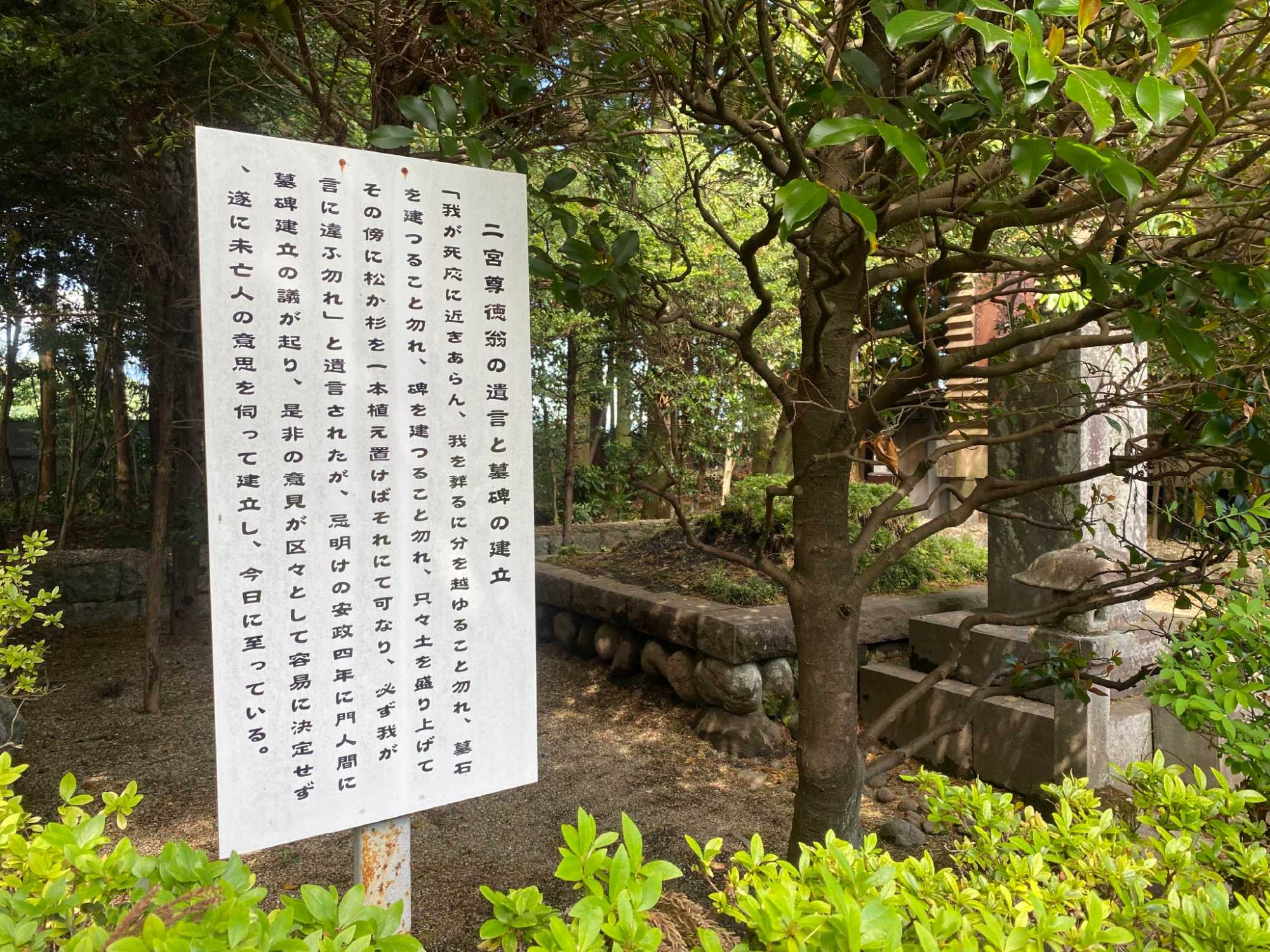

二宮尊徳翁の遺言と墓碑の建立

「我が死応に近きあらん、我を葬るに分を越ゆること勿れ、墓石を建つること勿れ、碑を建つること勿れ、只々土を盛り上げてその傍に松か杉を一本植え置けばそれにて可なり、必ず我が言に違ふ勿れ」と遺言されたが、忌明けの安政四年に門人間に墓碑建立の議が起り、是非の意見が区々として容易に決定せず、遂に未亡人の意思を伺って建立し、今日に至っている。

「我が死応に近きあらん、我を葬るに分を越ゆること勿れ、墓石を建つること勿れ、碑を建つること勿れ、只々土を盛り上げてその傍に松か杉を一本植え置けばそれにて可なり、必ず我が言に違ふ勿れ」と遺言されたが、忌明けの安政四年に門人間に墓碑建立の議が起り、是非の意見が区々として容易に決定せず、遂に未亡人の意思を伺って建立し、今日に至っている。

二宮金次郎の墓の解説

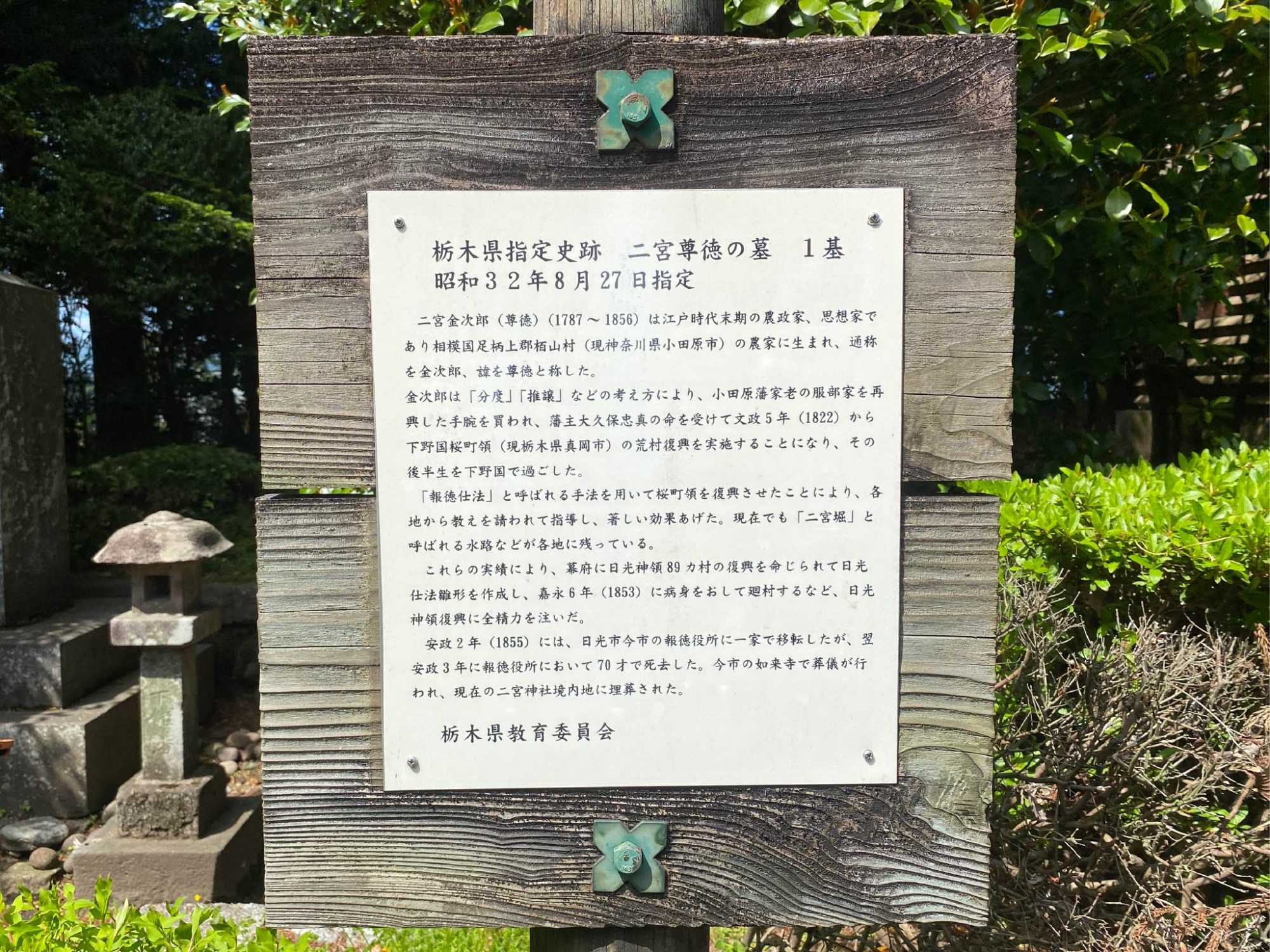

栃木県指定史跡 二宮尊徳の墓 1基

昭和32年8月27日指定

二宮金次郎(尊徳)(1787〜1856)は江戸時代末期の農政家、思想家であり相模国足柄上郡栢山村(現神奈川県小田原市)の農家に生まれ、通称を金次郎、諱を尊徳と称した。

金次郎は「分度」「推譲」などの考え方により、小田原藩家老の服部家を再興した手腕を買われ、藩主大久保忠真の命を受けて文政5年(1822)から下野国桜町領(現栃木県真岡市)の荒村復興を実施することになり、その後半生を下野国で過ごした。

「報徳仕法」と呼ばれる手法を用いて桜町領を復興させたことにより、各地から教えを請われて指導し、著しい効果をあげた[1]。現在でも「二宮堀」と呼ばれる水路などが各地に残っている。

これらの実績により、幕府に日光神領89カ村の復興を命じられて日光仕法雛形を作成し、嘉永6年(1853)に病身をおして廻村するなど、日光神領復興に全精力を注いだ。

安政2年(1855)には、日光市今市の報徳役所に一家で移転したが、翌安政3年に報徳役所において70才で死去した。今市の如来寺で葬儀が行われ、現在の二宮神社境内地に埋葬された。

栃木県教育委員会

昭和32年8月27日指定

二宮金次郎(尊徳)(1787〜1856)は江戸時代末期の農政家、思想家であり相模国足柄上郡栢山村(現神奈川県小田原市)の農家に生まれ、通称を金次郎、諱を尊徳と称した。

金次郎は「分度」「推譲」などの考え方により、小田原藩家老の服部家を再興した手腕を買われ、藩主大久保忠真の命を受けて文政5年(1822)から下野国桜町領(現栃木県真岡市)の荒村復興を実施することになり、その後半生を下野国で過ごした。

「報徳仕法」と呼ばれる手法を用いて桜町領を復興させたことにより、各地から教えを請われて指導し、著しい効果をあげた[1]。現在でも「二宮堀」と呼ばれる水路などが各地に残っている。

これらの実績により、幕府に日光神領89カ村の復興を命じられて日光仕法雛形を作成し、嘉永6年(1853)に病身をおして廻村するなど、日光神領復興に全精力を注いだ。

安政2年(1855)には、日光市今市の報徳役所に一家で移転したが、翌安政3年に報徳役所において70才で死去した。今市の如来寺で葬儀が行われ、現在の二宮神社境内地に埋葬された。

栃木県教育委員会

[1]

オリジナルの文章では「効果あげた」となっているが、本サイトでは「効果をあげた」に改めた。

二宮金次郎の墓の標柱

栃木県指定

史蹟二宮尊徳の墓

真斎謹書

昭和三十九年三月二十日建立

史蹟二宮尊徳の墓

真斎謹書

昭和三十九年三月二十日建立

報徳文庫

報徳文庫

報徳文庫

拝観料を支払えば、中に入ることができる。1階には史料が展示されており、2階には書籍が展示されている。

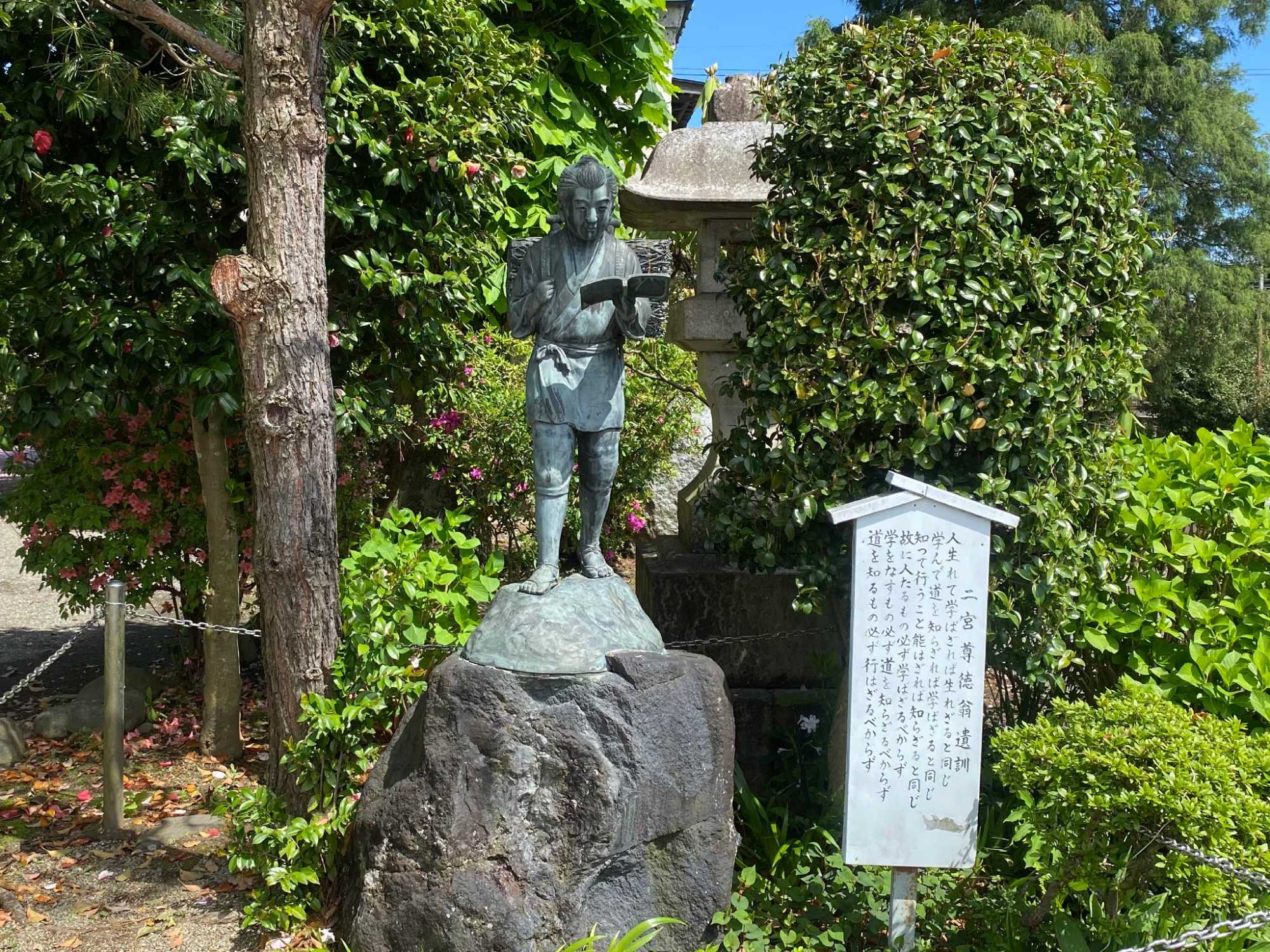

二宮金次郎像1

二宮金次郎像1

二宮尊徳翁遺訓

人生まれて学ばざれば生れざると同じ

学んで道を知らざれば学ばざると同じ

知って行ふこと[2]能はざれば知らざると同じ

故に人たるもの必ず学ばざるべからず

学をなすもの必ず道を知らざるべからず

道を知るもの必ず行はざるべからず

人生まれて学ばざれば生れざると同じ

学んで道を知らざれば学ばざると同じ

知って行ふこと[2]能はざれば知らざると同じ

故に人たるもの必ず学ばざるべからず

学をなすもの必ず道を知らざるべからず

道を知るもの必ず行はざるべからず

[1]

オリジナルの文章では「効果あげた」となっているが、本サイトでは「効果をあげた」に改めた。

[2]

オリジナルの文章では「行うこと」とあるが、本サイトでは「行ふこと」に改めた。

二宮金次郎像2

二宮金次郎像2

報徳

道歌の碑1

道歌の碑1

二宮尊徳翁道歌

ちちははも

その父母も

わが身なり

我を愛せよ

われを

敬せよ

ちちははも

その父母も

わが身なり

我を愛せよ

われを

敬せよ

道歌の碑2

道歌の碑2

温故而知新

故道に積る木の葉を

かきわけて

天照神の足跡を見ん

故道に積る木の葉を

かきわけて

天照神の足跡を見ん

その他

碑1

至哉尊徳先生

伯爵酒井忠正謹書

伯爵酒井忠正謹書

碑2

二宮翁霊地

今市田植唄の碑

今市田植唄

至誠

勤労

分度に

推譲

報徳教えは

今市の宝

今市市長

斎藤昭男謹書

今市田植唄 記念碑について

今市では 田植 する時 堀をほつた 二宮 尊徳 先生のことを忘れることができない

田植唄は 六百年の歴史をもつ唄であるが 今市田植唄は 今市のすばらしい自然と__ 教えを強調して立派に甦った

この唄が 名曲として愛されていることを記念して この碑が建立された

発掘・整曲 小林 瑞豊

作詞 阿久津 __

(※唄の功績・人名等が並ぶ)

昭和五十八年十一月十七日 建之

至誠

勤労

分度に

推譲

報徳教えは

今市の宝

今市市長

斎藤昭男謹書

今市田植唄 記念碑について

今市では 田植 する時 堀をほつた 二宮 尊徳 先生のことを忘れることができない

田植唄は 六百年の歴史をもつ唄であるが 今市田植唄は 今市のすばらしい自然と__ 教えを強調して立派に甦った

この唄が 名曲として愛されていることを記念して この碑が建立された

発掘・整曲 小林 瑞豊

作詞 阿久津 __

(※唄の功績・人名等が並ぶ)

昭和五十八年十一月十七日 建之