二宮堰(徳次郎)

宇都宮市徳次郎町付近、宇都宮市大網町にある宝木用水二宮堰。二宮堰親水公園として整備されている。

二宮堰

周辺

解説

解説

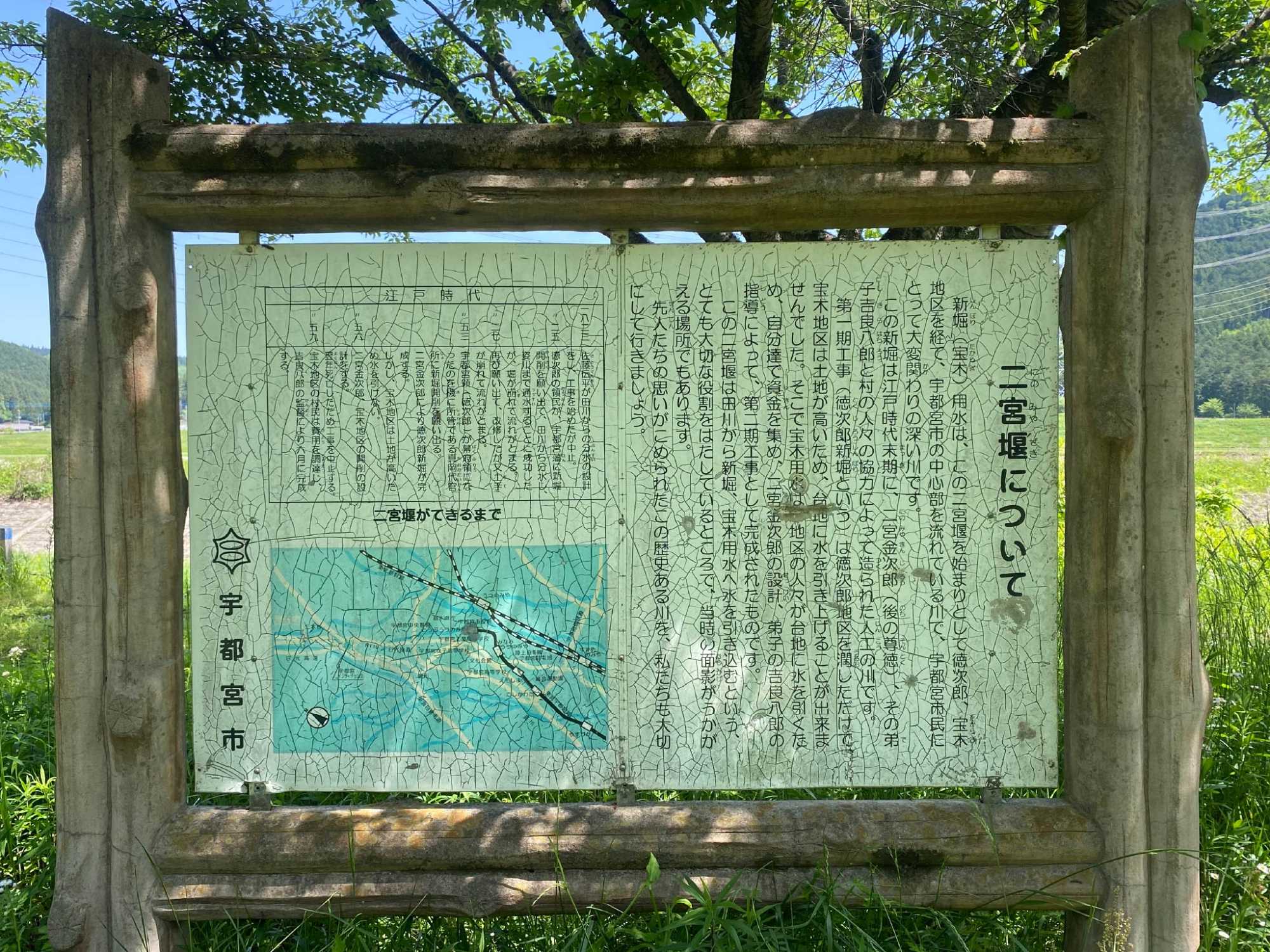

二宮堰について

新堀(宝木)用水は、この二宮堰を始まりとして徳次郎、宝木地区を経て、宇都宮市の中心部を流れている川で、宇都宮市民にとって大変関わりの深い川です。

この新堀は江戸時代末期に、二宮金次郎(後の尊徳)、その弟子吉良八郎と村の人々の協力によって造られた人工の川です。

第一期工事(徳次郎新堀という)は徳次郎地区を潤しただけで、宝木地区は土地が高いため、台地に水を引き上げることが出来ませんでした。そこで、宝木用水は、地区の人々が台地に水を引くため、自分達で資金を集め、二宮金次郎の設計、弟子の吉良八郎の指導によって、第二期工事として完成されたものです。

この二宮堰は田川から新堀、宝木用水へ水を引き込むという、とても大切な役割をはたしているところで、当時の面影がうかがえる場所でもあります。

先人たちの思いがこめられたこの歴史ある川を、私たちも大切にしていきましょう。

二宮堰ができるまで

江戸時代

一八二三

佐藤伝平が田川からの分水の設計をし、工事を始めたが中止。

〃 二五

徳次郎の領民が、宇都宮藩に新堀開削を願い出て、田川から分水し、姿川まで通水することに成功したが、堀が崩れて流れがとまる。

〃 二七

再び願い出て、改修したが、又土手が崩れて流れがとまる。

〃 五三

宇都宮領(徳次郎)が幕府領になったのを機に所管である真岡代官所に新堀開削を願い出る。

二宮金次郎により徳次郎新堀が完成する。

しかし、宝木地区は土地が高いため水が引けない。

〃 五六

二宮金次郎、宝木地区の開削の設計をする。

翌年死亡したため工事を中止する。

〃 五九

宝木地区の村民は費用を調達し、吉良八郎の監督により六月に完成する。

宇都宮市

新堀(宝木)用水は、この二宮堰を始まりとして徳次郎、宝木地区を経て、宇都宮市の中心部を流れている川で、宇都宮市民にとって大変関わりの深い川です。

この新堀は江戸時代末期に、二宮金次郎(後の尊徳)、その弟子吉良八郎と村の人々の協力によって造られた人工の川です。

第一期工事(徳次郎新堀という)は徳次郎地区を潤しただけで、宝木地区は土地が高いため、台地に水を引き上げることが出来ませんでした。そこで、宝木用水は、地区の人々が台地に水を引くため、自分達で資金を集め、二宮金次郎の設計、弟子の吉良八郎の指導によって、第二期工事として完成されたものです。

この二宮堰は田川から新堀、宝木用水へ水を引き込むという、とても大切な役割をはたしているところで、当時の面影がうかがえる場所でもあります。

先人たちの思いがこめられたこの歴史ある川を、私たちも大切にしていきましょう。

二宮堰ができるまで

江戸時代

一八二三

佐藤伝平が田川からの分水の設計をし、工事を始めたが中止。

〃 二五

徳次郎の領民が、宇都宮藩に新堀開削を願い出て、田川から分水し、姿川まで通水することに成功したが、堀が崩れて流れがとまる。

〃 二七

再び願い出て、改修したが、又土手が崩れて流れがとまる。

〃 五三

宇都宮領(徳次郎)が幕府領になったのを機に所管である真岡代官所に新堀開削を願い出る。

二宮金次郎により徳次郎新堀が完成する。

しかし、宝木地区は土地が高いため水が引けない。

〃 五六

二宮金次郎、宝木地区の開削の設計をする。

翌年死亡したため工事を中止する。

〃 五九

宝木地区の村民は費用を調達し、吉良八郎の監督により六月に完成する。

宇都宮市