蓮城院(二宮金次郎等の墓)

二宮金次郎の墓域がある寺院。桜町二宮神社の向かい側にある。

蓮城院

周辺

案内板

案内板

二宮尊徳(二宮金治郎)について

二宮金治郎は現在の神奈川県小田原市の東栢山で、一七八七年七月二十三日に小地主である利右衛門の長男として誕生した。平穏無事な生活をしていたが、一七九一年の大暴風雨で田畑を失い、貧乏な生活になる。父の死後、伯父の万兵衛に育てられるが、かくれて夜遅くまで書を読み、「本を読むより縄をなえ」と𠮟られた。一二,三歳頃には「大学」や「論語」を読み、山に薪をとりに行って帰る道すがら大きな声で暗誦したりしていた。その頃の金治郎をあらわしたのが、この像です。金治郎は二十歳で家に戻り、自宅の仕事や武家への奉公をしながら、二十六歳で一家再興をする。この年に小田原藩の家老、服部十郎兵衛の邸に出入りしはじめ、財政整理をみごとにやってのけた[1]。藩主が注目し、荒廃した領地である野洲桜町(本地)に役人として、一八二二年(文政五年)三十六歳で派遣された。桜町の復興に、一家が移り住むほどの力をいれ、半生涯をこの地にささげました。この功績が幕府に認められ、幕府直属の役人として全国六百十余ヵ所の藩国や郡村の立て直しの指導をするようになりました。

二宮金治郎は、服部家での若党名は「林蔵」といい、士分取立後は「政行」「治政」ともいいました。幕府登用の翌年の天保十四年(一八四三年)五十七歳ごろから武士としての忌み名を「尊徳」と決めたようです。「尊徳」は忌み名ですので、ふだん、ことに相手からは失礼にあたるということで、使いません。本人が四角張った新年の御慶などの時に用いていただけであります。「尊徳先生」と呼ばれるようになったのは、没後のことと思われます。

蓮城院 平成十二年六月吉日

寄贈 茨城真壁町 荒井石材工業

二宮金治郎は現在の神奈川県小田原市の東栢山で、一七八七年七月二十三日に小地主である利右衛門の長男として誕生した。平穏無事な生活をしていたが、一七九一年の大暴風雨で田畑を失い、貧乏な生活になる。父の死後、伯父の万兵衛に育てられるが、かくれて夜遅くまで書を読み、「本を読むより縄をなえ」と𠮟られた。一二,三歳頃には「大学」や「論語」を読み、山に薪をとりに行って帰る道すがら大きな声で暗誦したりしていた。その頃の金治郎をあらわしたのが、この像です。金治郎は二十歳で家に戻り、自宅の仕事や武家への奉公をしながら、二十六歳で一家再興をする。この年に小田原藩の家老、服部十郎兵衛の邸に出入りしはじめ、財政整理をみごとにやってのけた[1]。藩主が注目し、荒廃した領地である野洲桜町(本地)に役人として、一八二二年(文政五年)三十六歳で派遣された。桜町の復興に、一家が移り住むほどの力をいれ、半生涯をこの地にささげました。この功績が幕府に認められ、幕府直属の役人として全国六百十余ヵ所の藩国や郡村の立て直しの指導をするようになりました。

二宮金治郎は、服部家での若党名は「林蔵」といい、士分取立後は「政行」「治政」ともいいました。幕府登用の翌年の天保十四年(一八四三年)五十七歳ごろから武士としての忌み名を「尊徳」と決めたようです。「尊徳」は忌み名ですので、ふだん、ことに相手からは失礼にあたるということで、使いません。本人が四角張った新年の御慶などの時に用いていただけであります。「尊徳先生」と呼ばれるようになったのは、没後のことと思われます。

蓮城院 平成十二年六月吉日

寄贈 茨城真壁町 荒井石材工業

[1]

オリジナル版では「やてのけた」とあるが、本サイトでは「やってのけた」に改めた。

墓域

墓域

二宮金次郎墓域

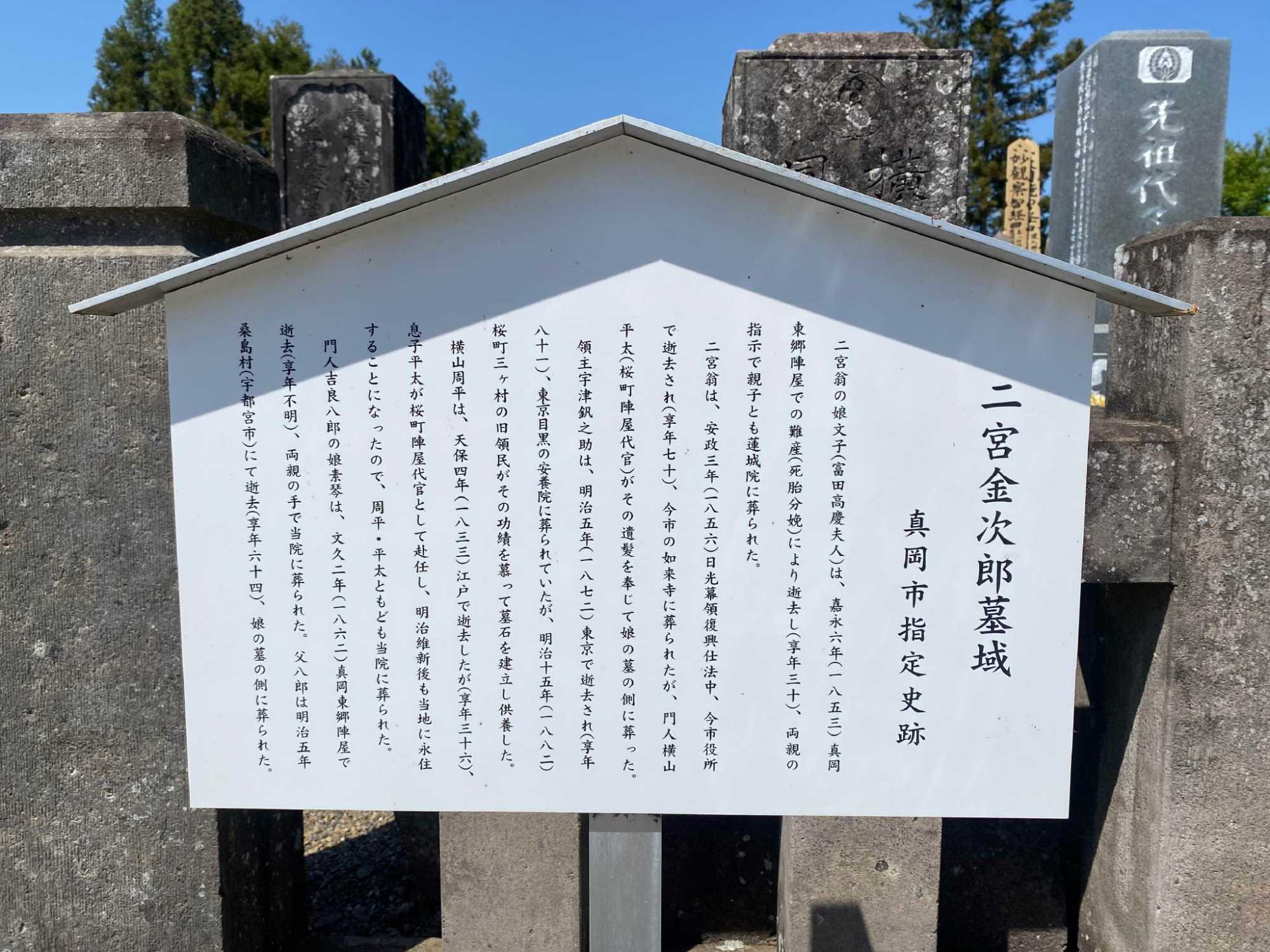

真岡市指定史跡

二宮翁の娘文子(富田高慶夫人)は、嘉永六年(一八五三)真岡東郷陣屋での難産(死胎分娩)により逝去し(享年三十)、両親の指示で親子とも蓮城院に葬られた。

二宮翁は、安政三年(一八五六)日光幕領復興仕法中、今市役所で逝去され(享年七十)、今市の如来寺に葬られたが、門人横山平太(桜町陣屋代官)がその遺髪を奉じて娘の墓の側に葬った。

領主宇津釩之助は、明治五年(一八七二)東京で逝去され(享年八十一)、東京目黒の安養院に葬られていたが、明治十五年(一八八二)桜町三ヶ村の旧領民がその功績を慕って墓石を建立し供養した。

横山周平は、天保四年(一八三三)江戸で逝去したが(享年三十六)、息子平太が桜町陣屋代官として赴任し、明治維新後も当地に永住することになったので、周平・平太ともども当院に葬られた。

門人吉良八郎の娘素琴は、文久二年(一八六二)真岡東郷陣屋で逝去(享年不明)、両親の手で当院に葬られた。父八郎は明治五年桑島村(宇都宮市)にて逝去(享年六十四)、娘の墓の側に葬られた。

真岡市指定史跡

二宮翁の娘文子(富田高慶夫人)は、嘉永六年(一八五三)真岡東郷陣屋での難産(死胎分娩)により逝去し(享年三十)、両親の指示で親子とも蓮城院に葬られた。

二宮翁は、安政三年(一八五六)日光幕領復興仕法中、今市役所で逝去され(享年七十)、今市の如来寺に葬られたが、門人横山平太(桜町陣屋代官)がその遺髪を奉じて娘の墓の側に葬った。

領主宇津釩之助は、明治五年(一八七二)東京で逝去され(享年八十一)、東京目黒の安養院に葬られていたが、明治十五年(一八八二)桜町三ヶ村の旧領民がその功績を慕って墓石を建立し供養した。

横山周平は、天保四年(一八三三)江戸で逝去したが(享年三十六)、息子平太が桜町陣屋代官として赴任し、明治維新後も当地に永住することになったので、周平・平太ともども当院に葬られた。

門人吉良八郎の娘素琴は、文久二年(一八六二)真岡東郷陣屋で逝去(享年不明)、両親の手で当院に葬られた。父八郎は明治五年桑島村(宇都宮市)にて逝去(享年六十四)、娘の墓の側に葬られた。

墓域には3つの墓石があり、向かって右端が二宮金次郎の墓。左端が二宮文子(二宮金次郎の娘)の墓。

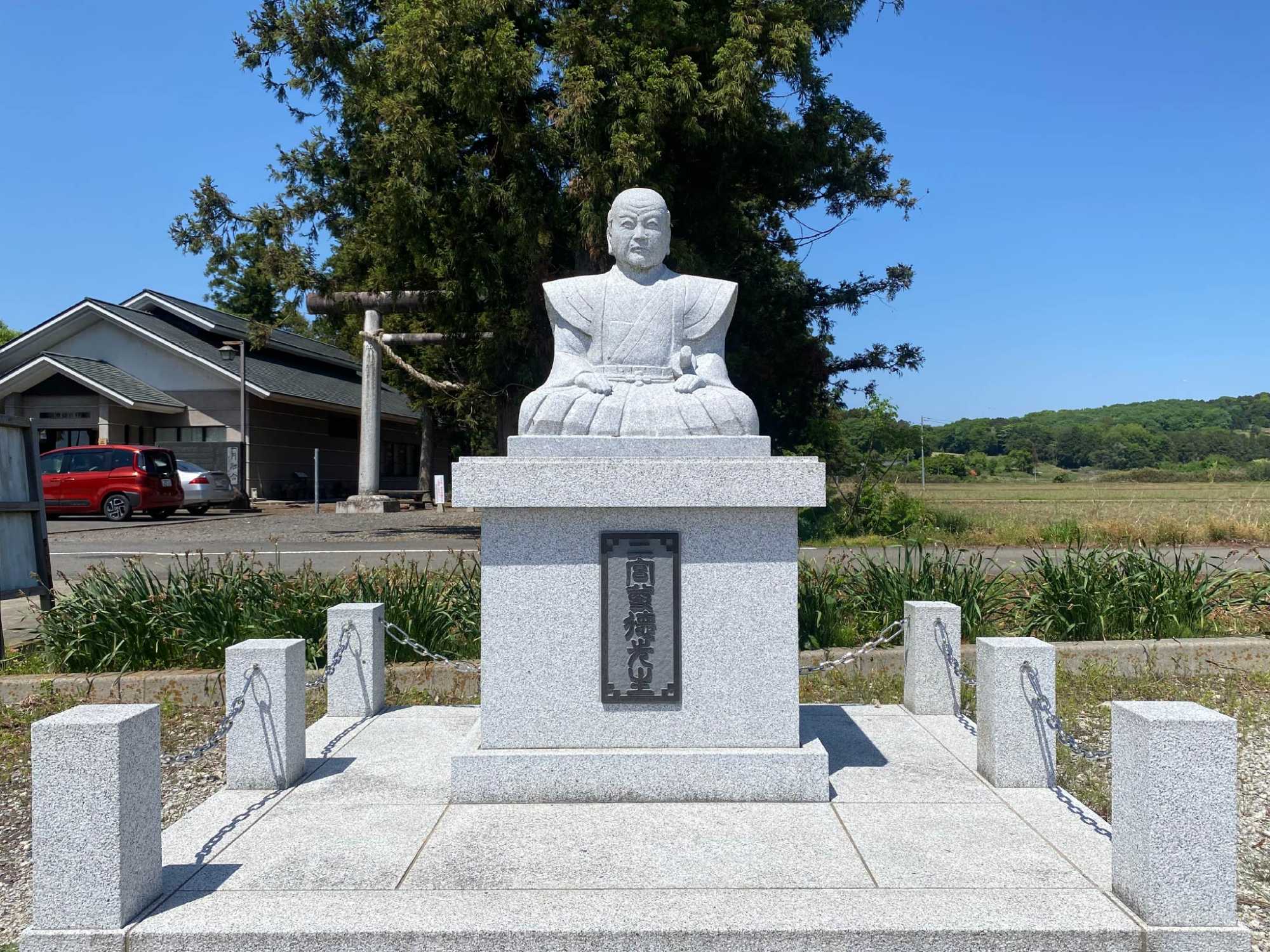

二宮金次郎像

二宮金次郎像

二宮尊徳先生

令和二年十一月吉日

寄贈 野口 昇

千枝子

(茨城県桜川市真壁町山尾)

彫刻 石彫薬師 小林 浩

(茨城県筑西市海老ケ島)

台座制作施工 大関石材店

(茨城県桜川市真壁町桜井)

令和二年十一月吉日

寄贈 野口 昇

千枝子

(茨城県桜川市真壁町山尾)

彫刻 石彫薬師 小林 浩

(茨城県筑西市海老ケ島)

台座制作施工 大関石材店

(茨城県桜川市真壁町桜井)