二宮金次郎の生家

二宮金次郎が生まれた家。神奈川県小田原市栢山(旧・相模国栢山村)にある。尊徳記念館の正面に向かって左側(北側)に隣接しており、中に入ることもできる。土間には農耕器具などが展示されている。

生家

生家(遠景)

周辺

生家の内部

座敷

土間

案内板

案内板

神奈川県指定重要文化財 二宮尊徳生家

Important Cultural Property of Kanagawa Prefecture Ninomiya Sontoku's House

木造平屋建

寄棟造 茅葺

間口7間(12.74m)

奥行4.5間(8.19m)

床面積31.35坪(103.6㎡)

第1図 二宮尊徳生家平面図(神奈川県教育委員会提供を一部改変)

Figure1 The floor plan of Ninomiya Sontoku's House (by Kanagawa Prefectural Board of Education)

第2図 二宮尊徳(金次郎)家系図

Figure2 The genealogy of Ninomiya Sontoku (Kinjiro)

二宮尊徳(金次郎)は、天明7年(1787)7月23日にこの家で誕生しました。この家の建築年は明確ではありませんが、金次郎の祖父銀右衛門が兄の万兵衛から分家した寛保2年(1742)の頃と推定されます。

金次郎の父利右衛門が銀右衛門から家督を譲られた頃の二宮家は、二町三反六畝(約2.34ヘクタール)余りの田畑を所有する中流農家でしたが、金次郎が16歳までに父母をなくして一家離散に陥った際、この家が売却され市内西栢山に移築されました。その後、昭和34年(1959)、当時この家を所有していた市内柳新田の渡辺家から寄付を受け、昭和35年(1960)、この誕生地に建築当初の姿で復元されました。

建物の平面は、「土間」のほか、囲炉裏のある板敷の「ざしき」、床も設けられた「でい」と呼ばれる畳敷の座敷、床が竹簀子の「納戸」で構成されています。この平面や構造の様式からも18世紀中頃と考えられており、金次郎の生家という歴史的意義ばかりでなく、県内における江戸時代中期の中流農家の典型的な住宅であるとして、昭和38年(1963)に神奈川県指定重要文化財に指定されています。

小田原市教育委員会

Ninomiya Sontoku (Kinjiro)'s House was built around 1742 by his grandfather Ginemon. The house was sold and moved at 1803 after Kinjiro's parent's death. On 1960, the house was dismantled and reconstructed to the original place by funds from contributions. The house was designated as an Important Cultural Property of Kanagawa Prefecture in 1963, as a typical house of a middle class during the middle of the Edo period.

Important Cultural Property of Kanagawa Prefecture Ninomiya Sontoku's House

木造平屋建

寄棟造 茅葺

間口7間(12.74m)

奥行4.5間(8.19m)

床面積31.35坪(103.6㎡)

第1図 二宮尊徳生家平面図(神奈川県教育委員会提供を一部改変)

Figure1 The floor plan of Ninomiya Sontoku's House (by Kanagawa Prefectural Board of Education)

第2図 二宮尊徳(金次郎)家系図

Figure2 The genealogy of Ninomiya Sontoku (Kinjiro)

二宮尊徳(金次郎)は、天明7年(1787)7月23日にこの家で誕生しました。この家の建築年は明確ではありませんが、金次郎の祖父銀右衛門が兄の万兵衛から分家した寛保2年(1742)の頃と推定されます。

金次郎の父利右衛門が銀右衛門から家督を譲られた頃の二宮家は、二町三反六畝(約2.34ヘクタール)余りの田畑を所有する中流農家でしたが、金次郎が16歳までに父母をなくして一家離散に陥った際、この家が売却され市内西栢山に移築されました。その後、昭和34年(1959)、当時この家を所有していた市内柳新田の渡辺家から寄付を受け、昭和35年(1960)、この誕生地に建築当初の姿で復元されました。

建物の平面は、「土間」のほか、囲炉裏のある板敷の「ざしき」、床も設けられた「でい」と呼ばれる畳敷の座敷、床が竹簀子の「納戸」で構成されています。この平面や構造の様式からも18世紀中頃と考えられており、金次郎の生家という歴史的意義ばかりでなく、県内における江戸時代中期の中流農家の典型的な住宅であるとして、昭和38年(1963)に神奈川県指定重要文化財に指定されています。

小田原市教育委員会

Ninomiya Sontoku (Kinjiro)'s House was built around 1742 by his grandfather Ginemon. The house was sold and moved at 1803 after Kinjiro's parent's death. On 1960, the house was dismantled and reconstructed to the original place by funds from contributions. The house was designated as an Important Cultural Property of Kanagawa Prefecture in 1963, as a typical house of a middle class during the middle of the Edo period.

誕生遺蹟の碑

誕生遺蹟の碑

二宮翁誕生遺蹟之碑

文部大臣従三位勲二等法学博士一木喜徳次郎篆額

二宮尊徳翁ノ誕生セラレタル旧宅ノ址ニシテ又其ノ興復ノ辛酸ヲ嘗メラレタルノ地ハ即チ此ノ総計弐百五拾九坪ノ地積是レナリ明治四十二年三重県鳥羽町ノ人御木本幸吉氏ノ其ノ地久シク堙晦ニ属スルヲ憾ミトシ貲ヲ出シテ此ノ地ヲ購ヒ工ヲ起シテ適当ノ設備ヲ為シ其ノ歳中十一月十五日ヲ以テ土工ノ一切ヲ竣ヘ其ノ地積ヲ挙ケテ之ヲ本会ニ寄附セラレタリ本会ノ有志乃チ碑ヲ建テ翁ノ遺蹟ヲ顕彰セムコトヲ謀ル遠近聞ク者争ウテ[1]醵金ヲ寄セ女学校生徒及小学児童ノ之ニ応シタル者亦タ少シトセス頃者碑石漸ク定マル因テ其ノ次第ヲ記シ之ヲ石ニ勒ス

大正四年八月 中央報徳会

文部大臣従三位勲二等法学博士一木喜徳次郎篆額

二宮尊徳翁ノ誕生セラレタル旧宅ノ址ニシテ又其ノ興復ノ辛酸ヲ嘗メラレタルノ地ハ即チ此ノ総計弐百五拾九坪ノ地積是レナリ明治四十二年三重県鳥羽町ノ人御木本幸吉氏ノ其ノ地久シク堙晦ニ属スルヲ憾ミトシ貲ヲ出シテ此ノ地ヲ購ヒ工ヲ起シテ適当ノ設備ヲ為シ其ノ歳中十一月十五日ヲ以テ土工ノ一切ヲ竣ヘ其ノ地積ヲ挙ケテ之ヲ本会ニ寄附セラレタリ本会ノ有志乃チ碑ヲ建テ翁ノ遺蹟ヲ顕彰セムコトヲ謀ル遠近聞ク者争ウテ[1]醵金ヲ寄セ女学校生徒及小学児童ノ之ニ応シタル者亦タ少シトセス頃者碑石漸ク定マル因テ其ノ次第ヲ記シ之ヲ石ニ勒ス

大正四年八月 中央報徳会

[1]

「争ウテ」は、オリジナルの碑文では「争フテ」であるが、本サイトでは一般的な歴史的仮名遣いに基づき、「争ウテ」に改めた。

貧富訓の碑

貧富訓の碑

貧富

遊楽進分外勤苦退分内則貧賤在其中遊楽退分内勤苦進分外則富貴在其中

嘉永壬子仲春七十五翁[2]筒井憲

木旭晨刻

遊楽進分外勤苦退分内則貧賤在其中遊楽退分内勤苦進分外則富貴在其中

嘉永壬子仲春七十五翁[2]筒井憲

木旭晨刻

[1]

「争ウテ」は、オリジナルの碑文では「争フテ」であるが、本サイトでは一般的な歴史的仮名遣いに基づき、「争ウテ」に改めた。

[2]

「七十五翁」は、オリジナルの碑文では「七十互翁」となっており、碑文土台の金属プレートでも「七十互翁」と翻刻されているが、本サイトでは「互」を「五」の崩し字と見て「七十五翁」に改めた。

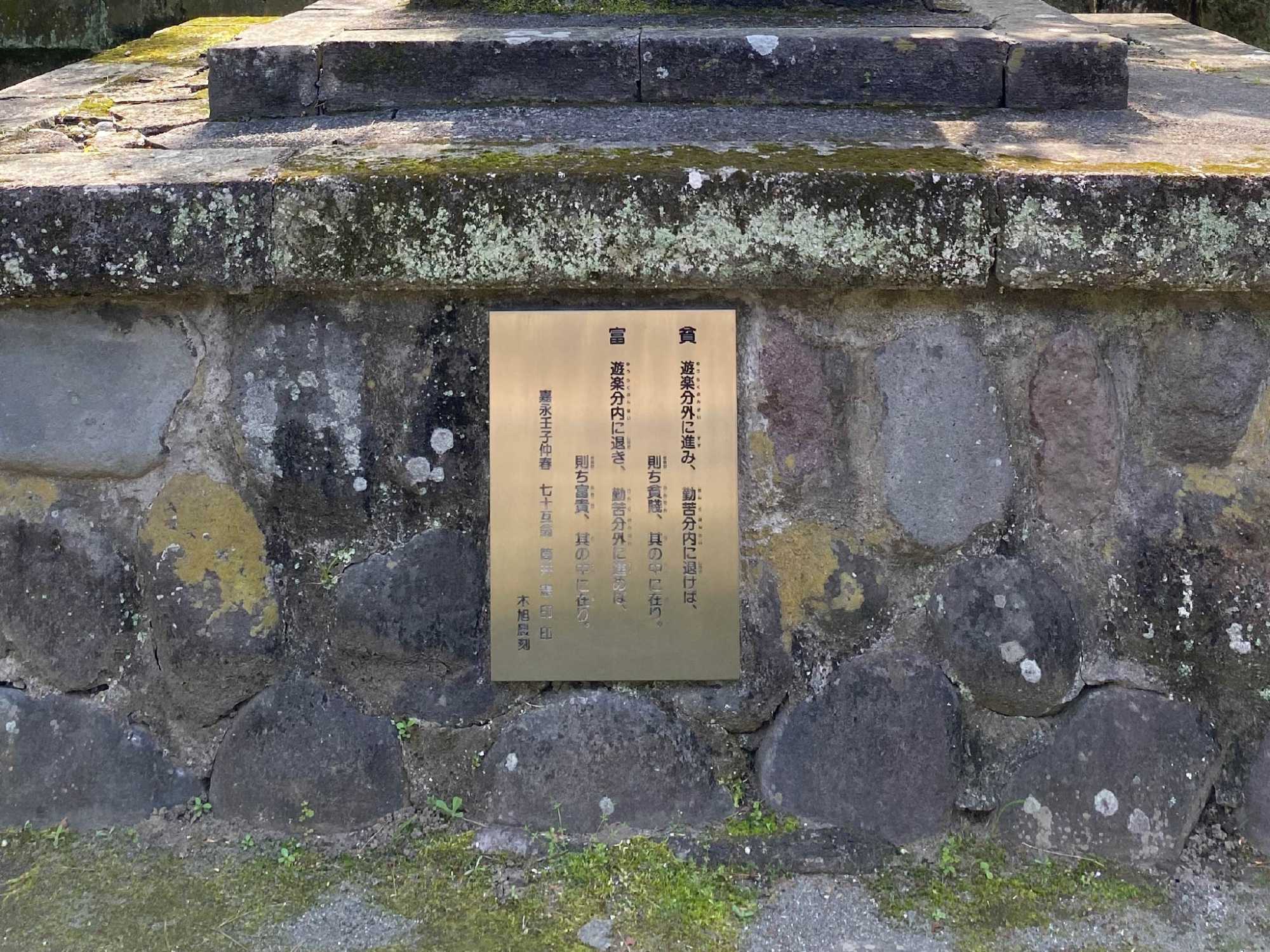

貧富訓の碑(土台の金属プレート)

土台の金属プレート

貧 遊楽分外に進み、勤苦分内に退けば、則ち貧賤、其の中に在り。

富 遊楽分内に退き、勤苦分外に進めば、則ち富貴、其の中に在り。

嘉永壬子仲春 七十互翁 筒井 憲 印 印

木旭晨刻

富 遊楽分内に退き、勤苦分外に進めば、則ち富貴、其の中に在り。

嘉永壬子仲春 七十互翁 筒井 憲 印 印

木旭晨刻

回村の像

回村の像

二宮尊徳先生

回村の像

回村の像

生家内部の解説によれば、この像は等身大とのこと。