報徳仕法農家住宅

日光神領仕法時代の農家住宅。

報徳仕法農家住宅

報徳仕法農家住宅(内部)

周辺

解説

解説

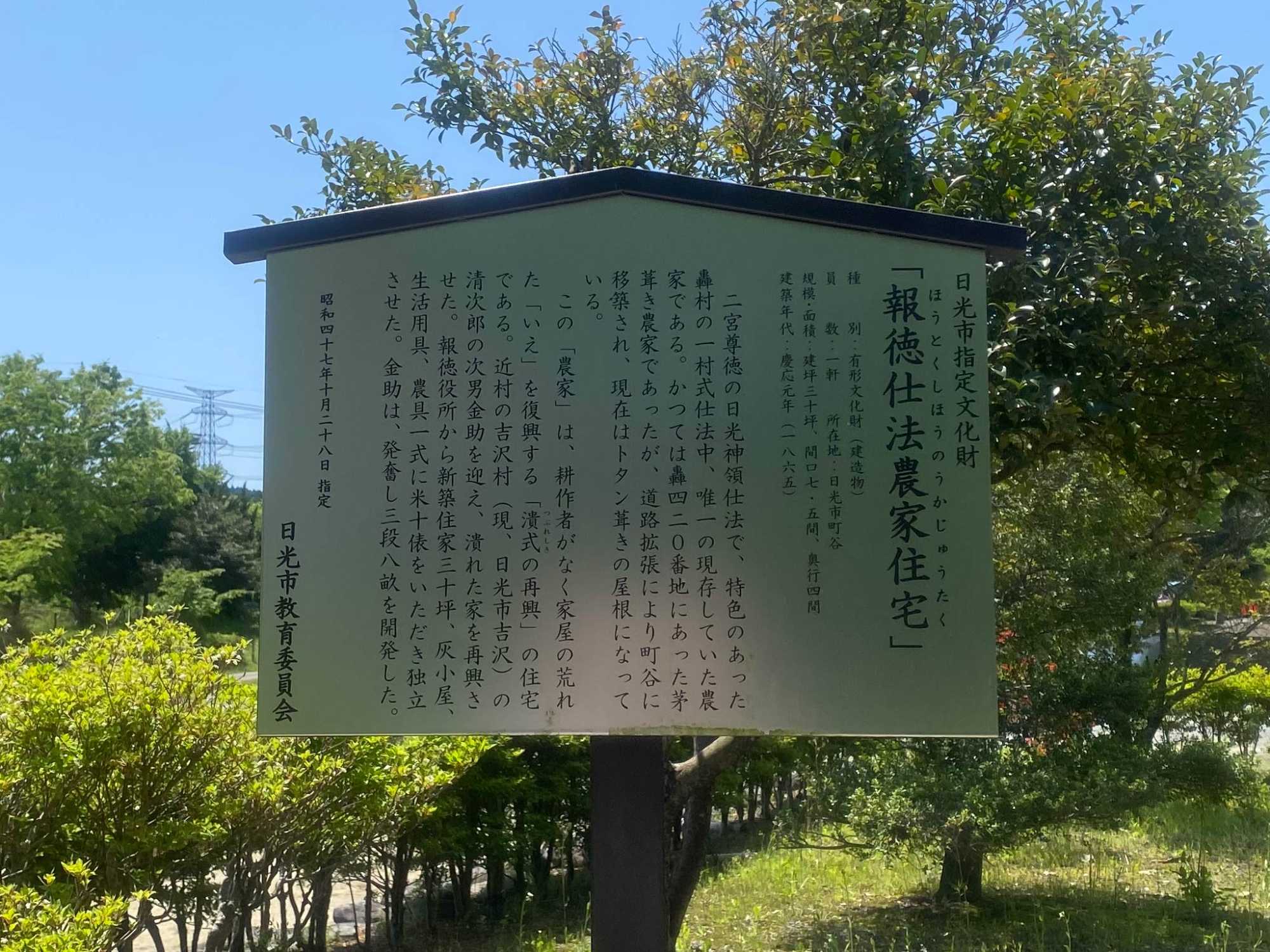

日光市指定文化財

「報徳仕法農家住宅」

種別:有形文化財(建造物)

員数:一軒 所在地:日光市町谷

規模・面積:建坪三十坪、間口七・五間、奥行四間

建築年代・慶応元年(一八六五)

二宮尊徳の日光神領仕法で、特色のあった轟村の一村式仕法中、唯一の現存していた農家である。かつては轟四二〇番地にあった茅葺き農家であったが、道路拡張により町谷に移築され、現在はトタン葺きの屋根になっている。

この「農家」は、耕作者がなく家屋の荒れた「いえ」を復興する「潰式の再興」の住宅である。近村の吉沢村(現、日光市吉沢)の清次郎の次男金助を迎え、潰れた家を再興させた。報徳役所から新築住家三十坪、灰小屋、生活用具、農具一式に米十俵をいただき独立させた。金助は、発奮し三段八畝を開発した。

「報徳仕法農家住宅」

種別:有形文化財(建造物)

員数:一軒 所在地:日光市町谷

規模・面積:建坪三十坪、間口七・五間、奥行四間

建築年代・慶応元年(一八六五)

二宮尊徳の日光神領仕法で、特色のあった轟村の一村式仕法中、唯一の現存していた農家である。かつては轟四二〇番地にあった茅葺き農家であったが、道路拡張により町谷に移築され、現在はトタン葺きの屋根になっている。

この「農家」は、耕作者がなく家屋の荒れた「いえ」を復興する「潰式の再興」の住宅である。近村の吉沢村(現、日光市吉沢)の清次郎の次男金助を迎え、潰れた家を再興させた。報徳役所から新築住家三十坪、灰小屋、生活用具、農具一式に米十俵をいただき独立させた。金助は、発奮し三段八畝を開発した。