勝福寺(飯泉観音)

少年期の二宮金次郎が、行脚の僧から国語訳された観音経を聞いたとされる寺院。飯泉観音の名で知られる。

『報徳記』に「先生十四歳の時、隣村飯泉村観世音に参拝し、堂下に坐して念ずることあり。忽然として行脚の僧来り、堂前に坐し読経す。其の声微妙、其の経真理広大、一聞了然として意中歓喜に堪へず」とある。

『報徳記』に「先生十四歳の時、隣村飯泉村観世音に参拝し、堂下に坐して念ずることあり。忽然として行脚の僧来り、堂前に坐し読経す。其の声微妙、其の経真理広大、一聞了然として意中歓喜に堪へず」とある。

勝福寺(飯泉観音)

勝福寺の由来

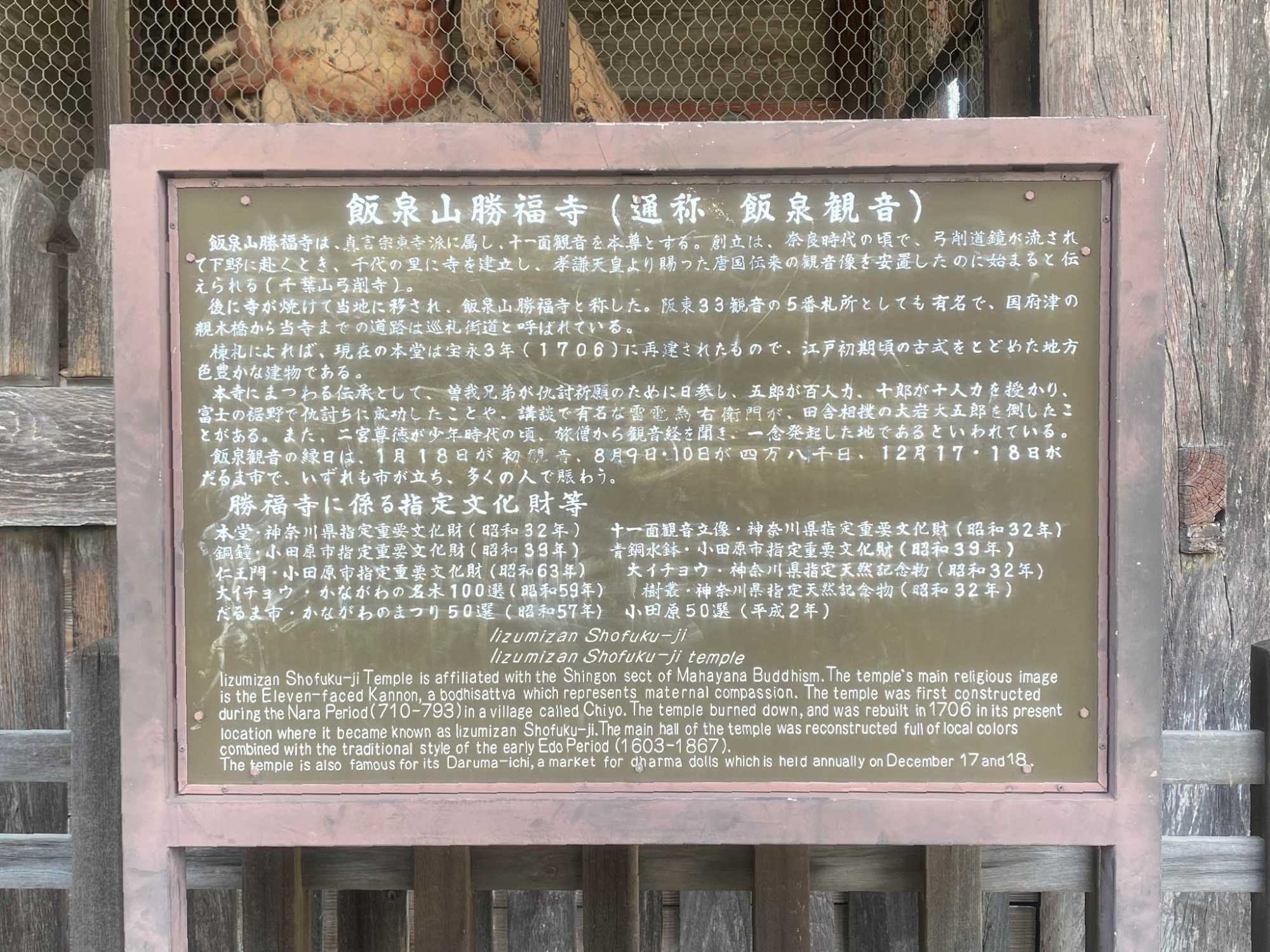

飯泉山勝福寺(通称・飯泉観音)

飯泉山勝福寺は、真言宗東寺派に属し、十一面観音を本尊とする。創立は、奈良時代の頃で、弓削道鏡が流されて下野に赴くとき、千代の里に寺を建立し、孝謙天皇より賜った唐国伝来の観音像を安置したのに始まると伝えられる(千葉山弓削寺)。

後に寺が焼けて当地に移され、飯泉山勝福寺と称した。阪東33観音の5番札所としても有名で、国府津の親木橋から当寺までの道路は巡礼街道と呼ばれている。

棟札によれば、現在の本堂は宝永3年(1706)に再建されたもので、江戸初期頃の古式をとどめた地方色豊かな建物である。

本寺にまつわる伝承として、曽我兄弟が仇討祈願のために日参し、五郎が百人力、十郎が十人力を授かり、富士の裾野で仇討ちに成功したことや、講談で有名な雷電為右衛門が、田舎相撲の大岩大五郎を倒したことがある。また、二宮尊徳が少年時代の頃、旅僧から観音経を聞き、一念発起した地であるといわれている。

飯泉観音の縁日は、1月18日が初観者、8月9日・10日が四万八千日、12月17・18日がだるま市で、いずれも市が立ち、多くの人で賑わう。

勝福寺に係る指定文化財等

本堂・神奈川県指定重要文化財(昭和32年)

十一面観音立像・神奈川県指定重要文化財(昭和32年)

銅鐘・小田原市指定重要文化財(昭和39年)

青銅水鉢・小田原市指定重要文化財(昭和39年)

仁王門・小田原市指定重要文化財(昭和63年)

大イチョウ・神奈川県指定天然記念物(昭和32年)

大イチョウ・かながわの名木100選(昭和59年)

樹叢・神奈川県指定天然記念物(昭和32年)

だるま市・かながわのまつり50選(昭和57年)小田原50選(平成2年)

lizumizan Shofuku-ji

lizumizan Shofuku-ji temple

lizumizan Shofuku-ji Temple is affiliated with the Shingon sect of Mahayana Buddhism. The temple's main religious image is the Eleven-faced Kannon, a bodhisattva which represents maternal compassion. The temple was first constructed during the Nara Period (710 - 793) in a village called Chiyo. The temple burned down, and was rebuilt in 1706 in its present location where it became known as lizumizan Shofuku-ji. The main hall of the temple was reconstructed full of local colors combined with the traditional style of the early Edo Period (1603 - 1867).

The temple is also famous for its Daruma-ichi, a market for dharma dolls which is held annually on December 17 and 18.

飯泉山勝福寺は、真言宗東寺派に属し、十一面観音を本尊とする。創立は、奈良時代の頃で、弓削道鏡が流されて下野に赴くとき、千代の里に寺を建立し、孝謙天皇より賜った唐国伝来の観音像を安置したのに始まると伝えられる(千葉山弓削寺)。

後に寺が焼けて当地に移され、飯泉山勝福寺と称した。阪東33観音の5番札所としても有名で、国府津の親木橋から当寺までの道路は巡礼街道と呼ばれている。

棟札によれば、現在の本堂は宝永3年(1706)に再建されたもので、江戸初期頃の古式をとどめた地方色豊かな建物である。

本寺にまつわる伝承として、曽我兄弟が仇討祈願のために日参し、五郎が百人力、十郎が十人力を授かり、富士の裾野で仇討ちに成功したことや、講談で有名な雷電為右衛門が、田舎相撲の大岩大五郎を倒したことがある。また、二宮尊徳が少年時代の頃、旅僧から観音経を聞き、一念発起した地であるといわれている。

飯泉観音の縁日は、1月18日が初観者、8月9日・10日が四万八千日、12月17・18日がだるま市で、いずれも市が立ち、多くの人で賑わう。

勝福寺に係る指定文化財等

本堂・神奈川県指定重要文化財(昭和32年)

十一面観音立像・神奈川県指定重要文化財(昭和32年)

銅鐘・小田原市指定重要文化財(昭和39年)

青銅水鉢・小田原市指定重要文化財(昭和39年)

仁王門・小田原市指定重要文化財(昭和63年)

大イチョウ・神奈川県指定天然記念物(昭和32年)

大イチョウ・かながわの名木100選(昭和59年)

樹叢・神奈川県指定天然記念物(昭和32年)

だるま市・かながわのまつり50選(昭和57年)小田原50選(平成2年)

lizumizan Shofuku-ji

lizumizan Shofuku-ji temple

lizumizan Shofuku-ji Temple is affiliated with the Shingon sect of Mahayana Buddhism. The temple's main religious image is the Eleven-faced Kannon, a bodhisattva which represents maternal compassion. The temple was first constructed during the Nara Period (710 - 793) in a village called Chiyo. The temple burned down, and was rebuilt in 1706 in its present location where it became known as lizumizan Shofuku-ji. The main hall of the temple was reconstructed full of local colors combined with the traditional style of the early Edo Period (1603 - 1867).

The temple is also famous for its Daruma-ichi, a market for dharma dolls which is held annually on December 17 and 18.

周辺

初発願の像

初発願の像

初発願の像の土台1

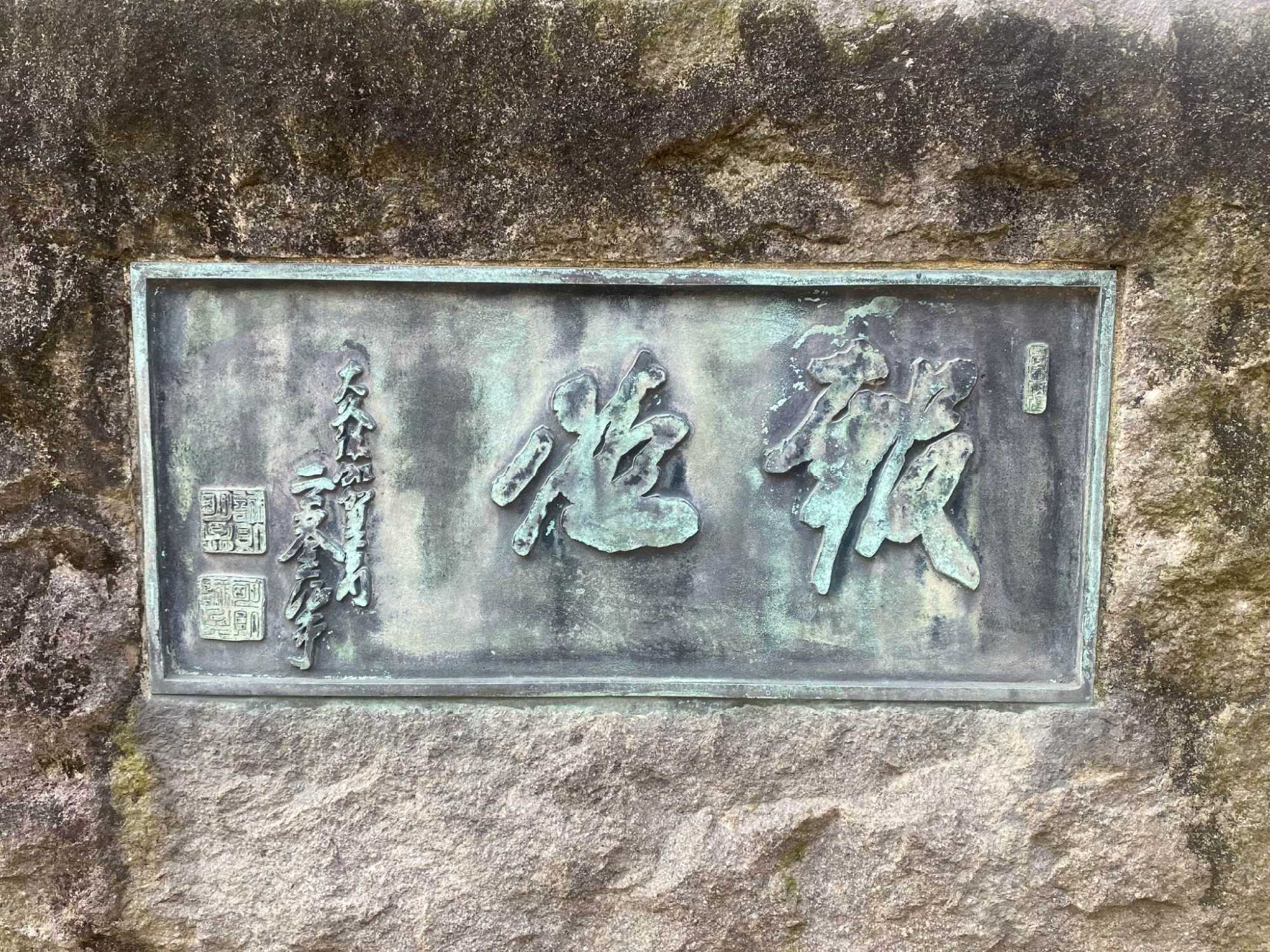

報徳

大久保加賀守

二宮金治郎

大久保加賀守

二宮金治郎

初発願の像の土台2

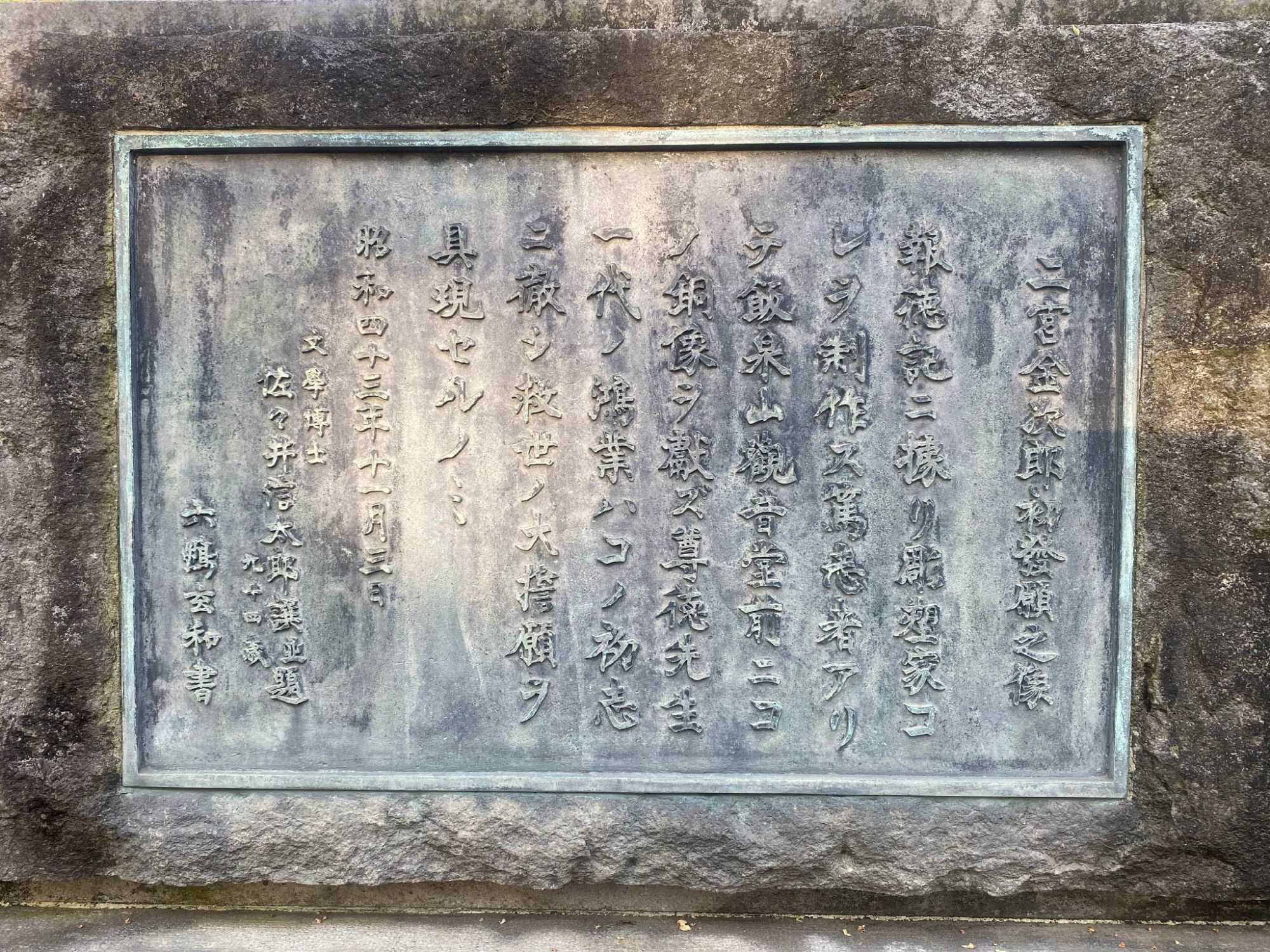

二宮金次郎初発願之像

初発願の像の土台3

二宮金次郎初発願之像

報徳記ニ拠リ彫塑家コレヲ制作ス篤志者アリテ飯泉山観音堂前ニコノ銅像ヲ献ズ尊徳先生一代ノ鴻業ハコノ初志ニ徹シ救世ノ大誓願ヲ具現セルノミ

昭和四十三年十一月三日

文学博士

佐々井信太郎譔並題

九十四歳

六鵬玄和書

報徳記ニ拠リ彫塑家コレヲ制作ス篤志者アリテ飯泉山観音堂前ニコノ銅像ヲ献ズ尊徳先生一代ノ鴻業ハコノ初志ニ徹シ救世ノ大誓願ヲ具現セルノミ

昭和四十三年十一月三日

文学博士

佐々井信太郎譔並題

九十四歳

六鵬玄和書

初発願の像の土台4

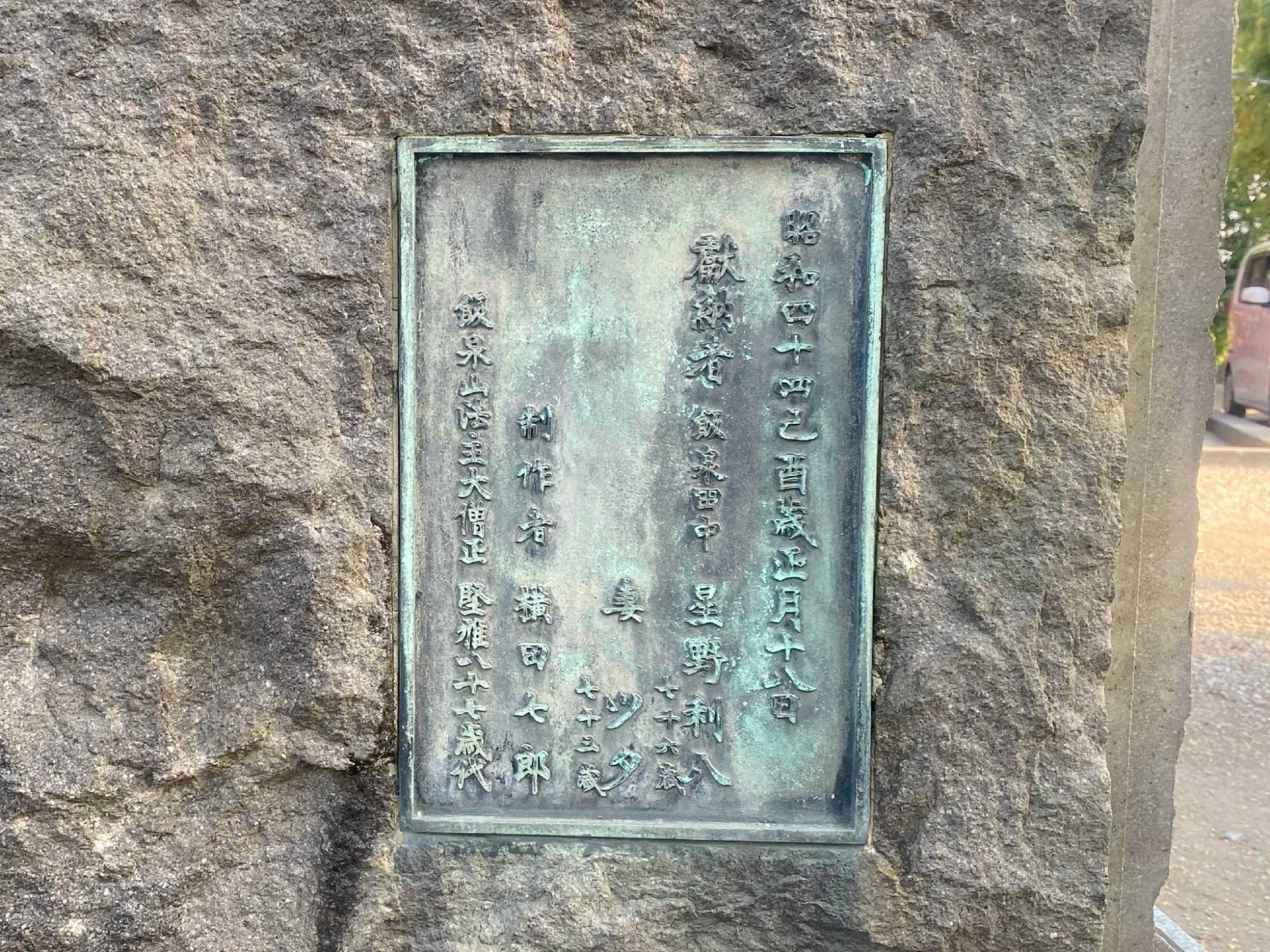

昭和四十四年己酉歳正月十八日

献納者 飯泉田中 星野利八 七十六歳

妻ツタ 七十三歳

製作者 横田七郎

飯泉山法主僧正 堅雅八十七歳代

献納者 飯泉田中 星野利八 七十六歳

妻ツタ 七十三歳

製作者 横田七郎

飯泉山法主僧正 堅雅八十七歳代