蒼竜寺墓地(二宮文の墓・斎藤高行の墓)

二宮金次郎の娘文の墓および門徒斎藤高行の墓。

周辺

解説

二宮文の墓の解説

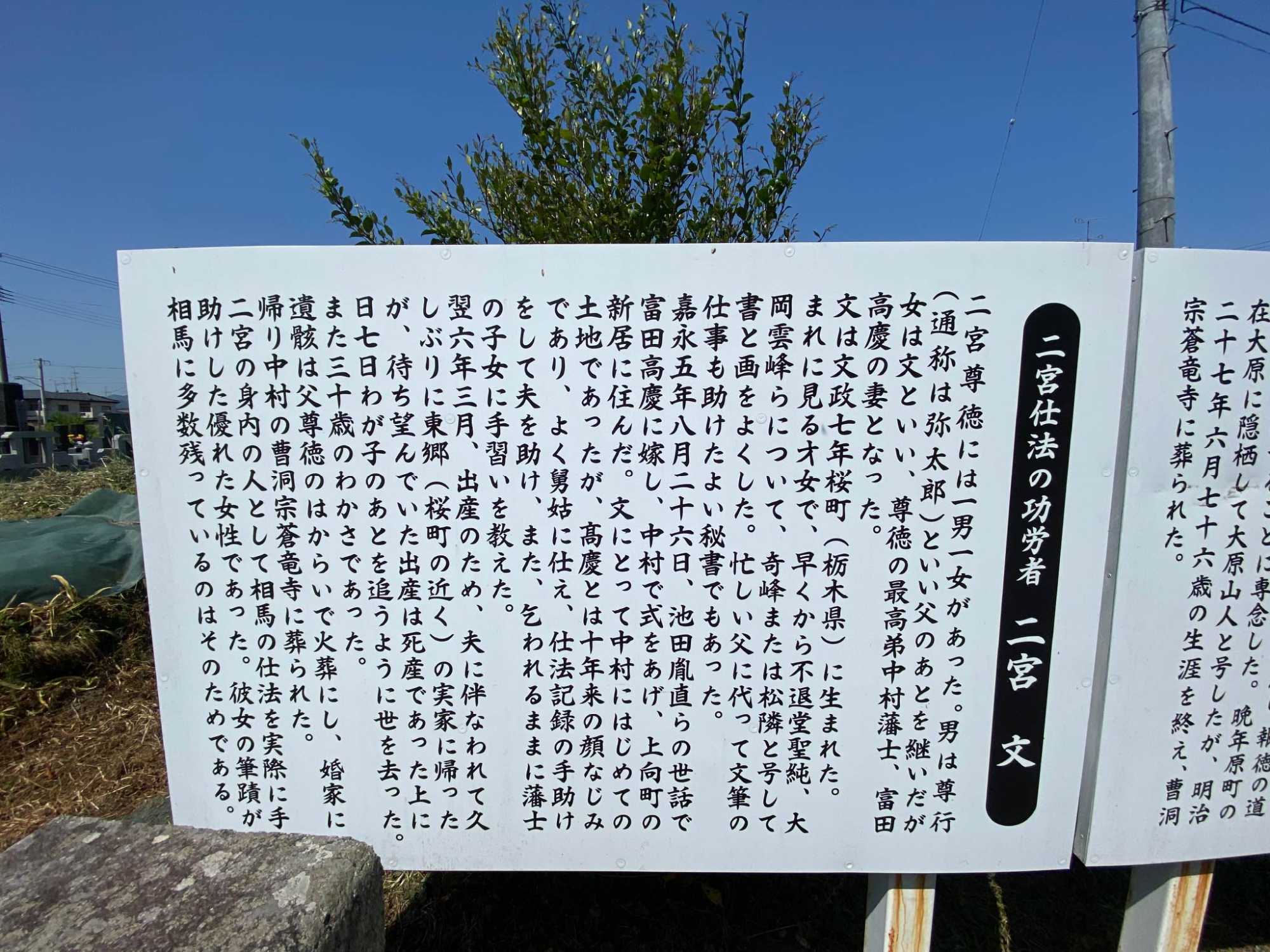

二宮仕法の功労者 二宮文

二宮尊徳には一男一女があった。男は尊行(通称は弥太郎)といい父のあとを継いだが女は文といい、尊徳の最高弟中村藩士、富田高慶の妻となった。

文は文政七年桜町(栃木県)に生まれた。

まれに見る才女で、早くから不退堂聖純、大岡雲峰らについて、奇峰または松隣と号して書と画をよくした。忙しい父に代って文筆の仕事も助けたよい秘書でもあった。

嘉永五年八月二十六日、池田胤直らの世話で富田高慶に嫁し、中村で式をあげ、上向町の新居に住んだ。文にとって中村にはじめての土地であったが、高慶とは十年来の顔なじみであり、よく舅姑に仕え、仕法記録の手助けをして夫を助け、また、乞われるままに藩士の子女に手習いを教えた。

翌六年三月、出産のため、夫に伴なわれて久しぶりに東郷(桜町の近く)の実家に帰ったが、待ち望んでいた出産は死産であった上に日七日わが子のあとを追うように世を去った。

また三十歳のわかさであった。

遺骸は父尊徳のはからいで火葬にし、婚家に帰り中村の曹洞宗蒼竜寺に葬られた。

二宮の身内の人として相馬の仕法を実際に手助けした優れた女性であった。彼女の筆蹟が相馬に多数残っているのはそのためである。

二宮尊徳には一男一女があった。男は尊行(通称は弥太郎)といい父のあとを継いだが女は文といい、尊徳の最高弟中村藩士、富田高慶の妻となった。

文は文政七年桜町(栃木県)に生まれた。

まれに見る才女で、早くから不退堂聖純、大岡雲峰らについて、奇峰または松隣と号して書と画をよくした。忙しい父に代って文筆の仕事も助けたよい秘書でもあった。

嘉永五年八月二十六日、池田胤直らの世話で富田高慶に嫁し、中村で式をあげ、上向町の新居に住んだ。文にとって中村にはじめての土地であったが、高慶とは十年来の顔なじみであり、よく舅姑に仕え、仕法記録の手助けをして夫を助け、また、乞われるままに藩士の子女に手習いを教えた。

翌六年三月、出産のため、夫に伴なわれて久しぶりに東郷(桜町の近く)の実家に帰ったが、待ち望んでいた出産は死産であった上に日七日わが子のあとを追うように世を去った。

また三十歳のわかさであった。

遺骸は父尊徳のはからいで火葬にし、婚家に帰り中村の曹洞宗蒼竜寺に葬られた。

二宮の身内の人として相馬の仕法を実際に手助けした優れた女性であった。彼女の筆蹟が相馬に多数残っているのはそのためである。

斎藤高行の墓の解説

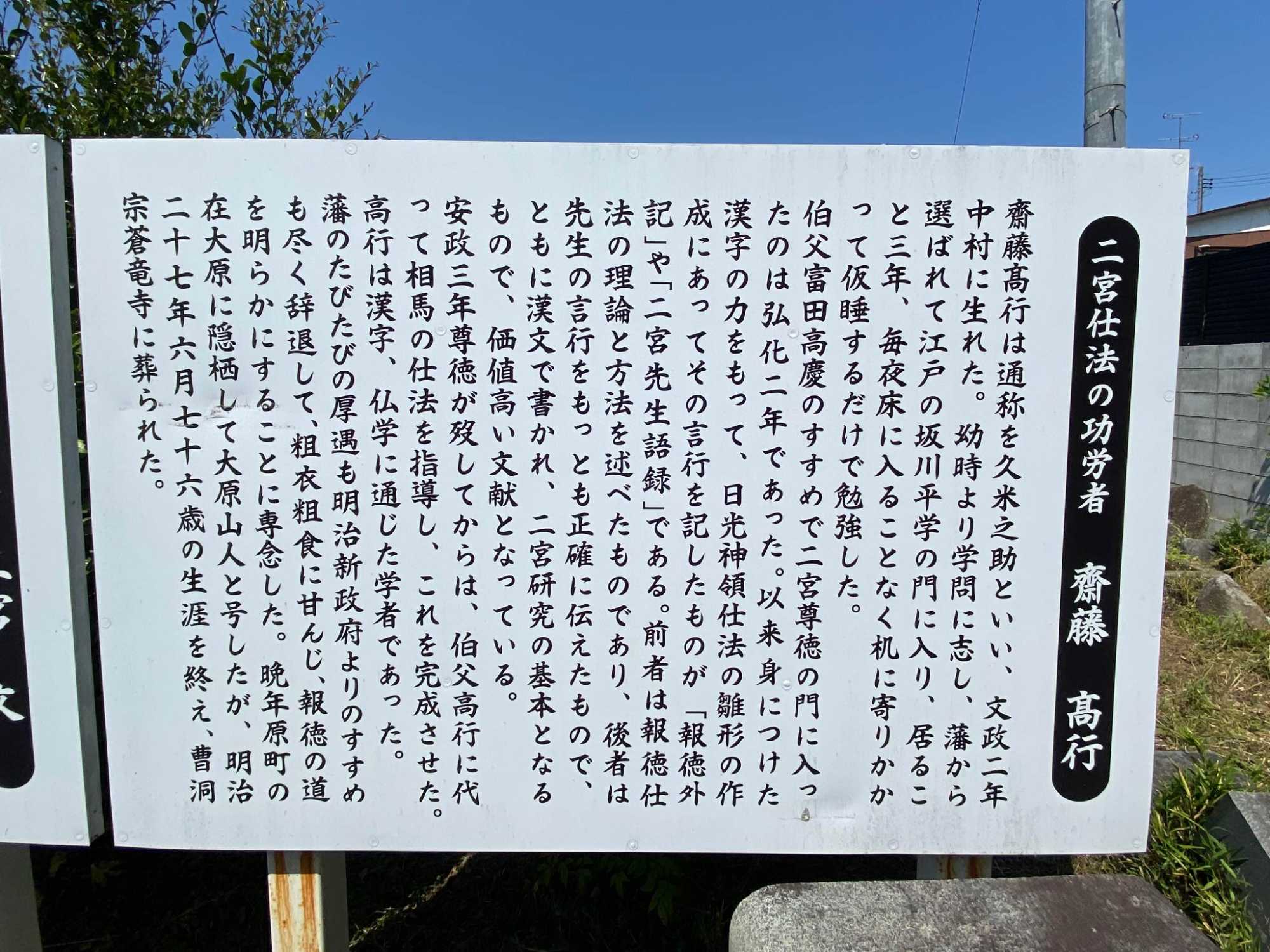

二宮仕法の功労者 斎藤高行

斎藤高行は通称を久米之助といい、文政二年中村に生れた。幼時より学問に志し、藩から選ばれて江戸の坂川平学の門に入り、居ること三年、毎床に入ることなく机に寄りかかって仮睡するだけで勉強した。

伯父富田高慶のすすめで二宮尊徳の門に入ったのは弘化二年であった。以来身につけた漢字の力をもって、日光神領仕法の雛形の作成にあってその言行を記したものが「報徳外記」や「二宮先生語録」である。前者は報徳仕法の理論と方法を述べたものであり、後者は先生の言行をもっとも正確に伝えたもので、ともに漢文で書かれ、二宮研究の基本となるもので、価値高い文献となっている。

安政二年尊徳が歿してからは、伯父高慶[1]に代って相馬の仕法を指導し、これを完成させた。

高行は漢字、仏学に通じた学者であった。

藩のたびたびの厚遇も明治新政府よりのすすめも尽く辞退して、粗衣粗食に甘んじ、報徳の道を明らかにすることに専念した。晩年原町の在大原に隠栖して大原山人と号したが、明治二十七年六月七十六歳の生涯を終え、曹洞宗蒼竜寺に葬られた。

斎藤高行は通称を久米之助といい、文政二年中村に生れた。幼時より学問に志し、藩から選ばれて江戸の坂川平学の門に入り、居ること三年、毎床に入ることなく机に寄りかかって仮睡するだけで勉強した。

伯父富田高慶のすすめで二宮尊徳の門に入ったのは弘化二年であった。以来身につけた漢字の力をもって、日光神領仕法の雛形の作成にあってその言行を記したものが「報徳外記」や「二宮先生語録」である。前者は報徳仕法の理論と方法を述べたものであり、後者は先生の言行をもっとも正確に伝えたもので、ともに漢文で書かれ、二宮研究の基本となるもので、価値高い文献となっている。

安政二年尊徳が歿してからは、伯父高慶[1]に代って相馬の仕法を指導し、これを完成させた。

高行は漢字、仏学に通じた学者であった。

藩のたびたびの厚遇も明治新政府よりのすすめも尽く辞退して、粗衣粗食に甘んじ、報徳の道を明らかにすることに専念した。晩年原町の在大原に隠栖して大原山人と号したが、明治二十七年六月七十六歳の生涯を終え、曹洞宗蒼竜寺に葬られた。