二宮金次郎・富田高慶の墓

二宮金次郎およびその門人富田高慶の墓。石段を登った先にある。

入口

二宮家 富田家 之墓

周辺

解説

解説

二宮尊徳と富田高慶の墓

農政家「二宮尊徳」は、江戸時代後期に独自の農村復興策により、諸藩・諸村の財政復興に努めた人です。農をすべての基本におき、荒地の開発によって耕地を広げ、農民に生活の安定をもたらし、村や藩の財政難を克服しようとした改革策が尊徳の「御仕法」(二宮仕法)です。

天明年間(一七八ー〜八九)に全国規模で起きた「天明の飢饉」で、相馬中村藩も農村は疲弊し、藩財政は窮乏しました。中村藩士「富田高慶」は、この窮状を救うため尊徳を訪ねて弟子となり、尊徳の代理として、弘化二年(一八四五)から二七年間に一〇一ケ村で仕法を行い、五五ヶ村が成し遂げています。

尊徳はこの地には来ていませんが、妻子が戊辰戦争の戦禍を避けるため領内に移住し、明治三十年まで現在の石神生涯学習センター敷地に住んでいました。富田家も石神に移住しました。高慶は、尊徳没後「報徳記」・「報徳論」を著すなど、尊徳の教えを広めることに尽力し、明治二十三年に七七歳で亡くなり、この地に埋葬されました。

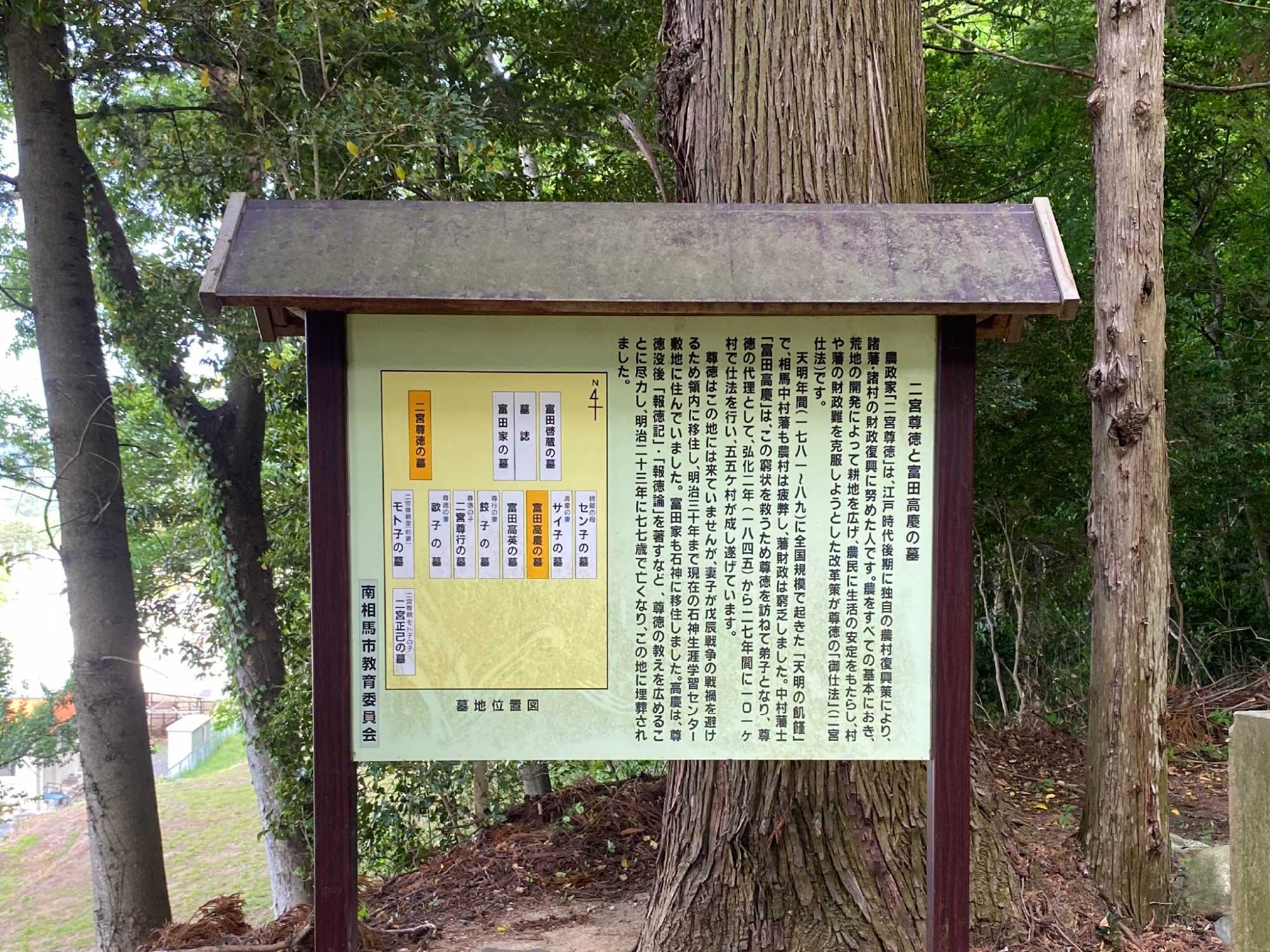

墓地位置図

南相馬市教育委員会

農政家「二宮尊徳」は、江戸時代後期に独自の農村復興策により、諸藩・諸村の財政復興に努めた人です。農をすべての基本におき、荒地の開発によって耕地を広げ、農民に生活の安定をもたらし、村や藩の財政難を克服しようとした改革策が尊徳の「御仕法」(二宮仕法)です。

天明年間(一七八ー〜八九)に全国規模で起きた「天明の飢饉」で、相馬中村藩も農村は疲弊し、藩財政は窮乏しました。中村藩士「富田高慶」は、この窮状を救うため尊徳を訪ねて弟子となり、尊徳の代理として、弘化二年(一八四五)から二七年間に一〇一ケ村で仕法を行い、五五ヶ村が成し遂げています。

尊徳はこの地には来ていませんが、妻子が戊辰戦争の戦禍を避けるため領内に移住し、明治三十年まで現在の石神生涯学習センター敷地に住んでいました。富田家も石神に移住しました。高慶は、尊徳没後「報徳記」・「報徳論」を著すなど、尊徳の教えを広めることに尽力し、明治二十三年に七七歳で亡くなり、この地に埋葬されました。

墓地位置図

南相馬市教育委員会

この案内板の下には二宮家の墓誌がある。