善栄寺(二宮金次郎の墓)

二宮金次郎の墓がある寺院。

善栄寺

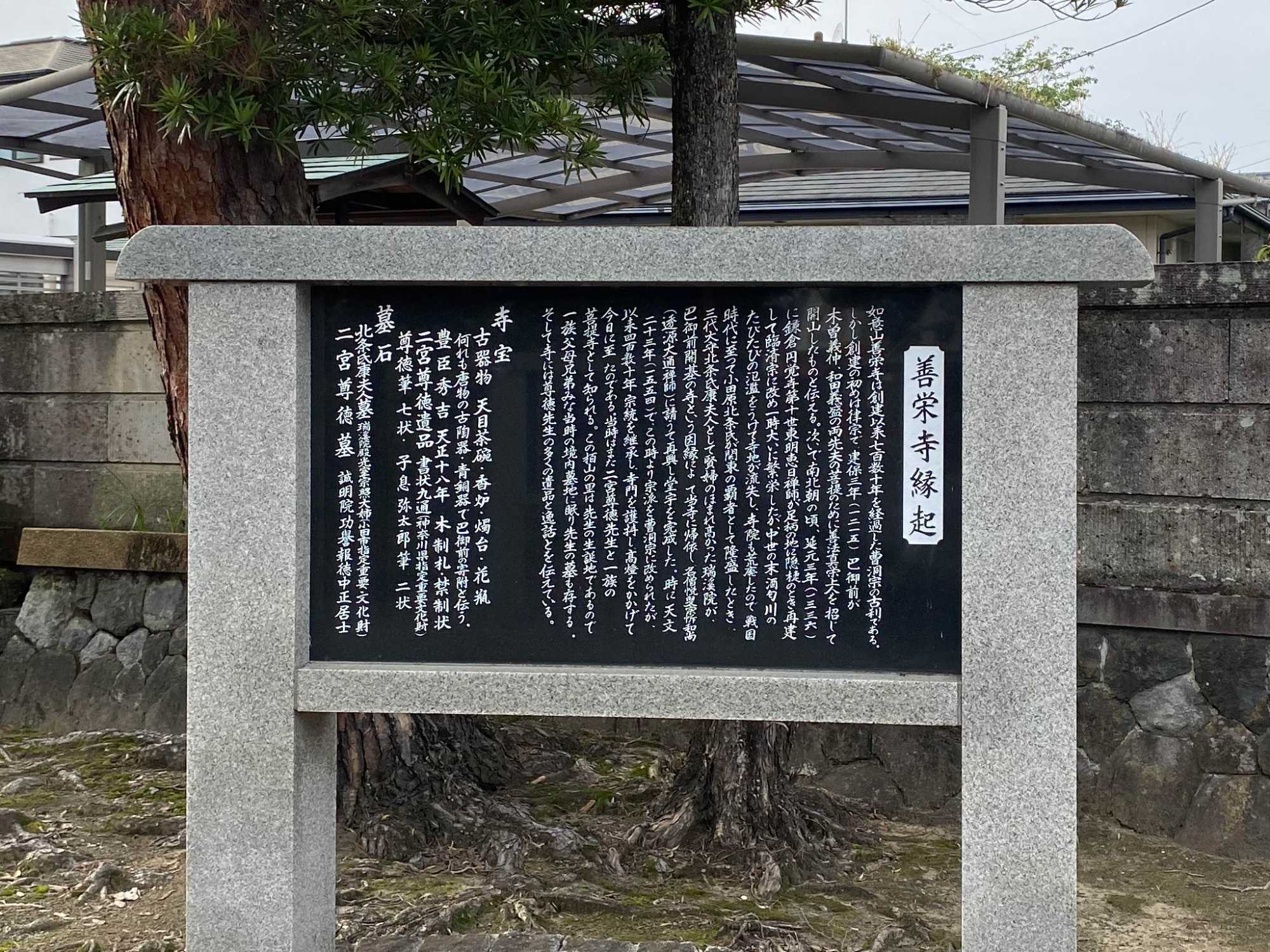

善栄寺縁起

善栄寺緣起

如意山善栄寺は創建以来七百数十年を経過した曹洞宗の古刹である。しかし創建の初めは律宗で建保三年(一二一五)巴御前が木曽義仲、和田義盛の両先夫の菩提のために善法真栄上人を招じて開山したものと伝える。次いで南北朝の頃、延元三年(一三三六)に鎌倉円覚寺第十世東明恵日禅師が足柄の地に隠棲のとき再建して臨済宗に改め一時大いに繁栄したが、中世の末酒匂川のたびたびの氾濫をうけて寺地が流失し、寺院も荒廃したので戦国時代に至って小田原北条氏が関東の覇者として隆盛したとき三代大守北条氏康夫人として賢婦のほまれ高かった瑞渓院が巴御前開基の寺という因縁によって、当寺に帰依し、名僧悦叟宗忻和尚(透源大通禅師)に請うて再興し堂宇を完成した。時に天文二十三年(一五五四)で、この時より宗派を曹洞宗に改められたが、以来四百数十年宗統を継承し寺門を護持し、髙灯をかかげて今日に至ったのである。

当時はまた二宮尊徳先生と一族の菩提寺として知られる。この栢山の里は先生の生誕地であるので一族父母兄弟みな当時の境内墓地に眠り先生の墓も存する。そして寺には尊徳先生の多くの遺品と逸話とを伝えている。

寺宝

古器物 天目茶碗・香炉・燭台・花瓶

何れも唐物の古陶器・青銅器で巴御前の寄附と伝う。

豊臣秀吉 天正十八年 木制札・禁制状

二宮尊徳遺品 書状九通(神奈川県指定重要天化財)

尊徳筆七状・子息弥太郎筆二状

墓石

北条氏康夫人墓 瑞渓院殿光室宗照大姉(小田原市指定重要文化財[1])

二宮尊徳墓 誠明院功誉報徳中正居士

如意山善栄寺は創建以来七百数十年を経過した曹洞宗の古刹である。しかし創建の初めは律宗で建保三年(一二一五)巴御前が木曽義仲、和田義盛の両先夫の菩提のために善法真栄上人を招じて開山したものと伝える。次いで南北朝の頃、延元三年(一三三六)に鎌倉円覚寺第十世東明恵日禅師が足柄の地に隠棲のとき再建して臨済宗に改め一時大いに繁栄したが、中世の末酒匂川のたびたびの氾濫をうけて寺地が流失し、寺院も荒廃したので戦国時代に至って小田原北条氏が関東の覇者として隆盛したとき三代大守北条氏康夫人として賢婦のほまれ高かった瑞渓院が巴御前開基の寺という因縁によって、当寺に帰依し、名僧悦叟宗忻和尚(透源大通禅師)に請うて再興し堂宇を完成した。時に天文二十三年(一五五四)で、この時より宗派を曹洞宗に改められたが、以来四百数十年宗統を継承し寺門を護持し、髙灯をかかげて今日に至ったのである。

当時はまた二宮尊徳先生と一族の菩提寺として知られる。この栢山の里は先生の生誕地であるので一族父母兄弟みな当時の境内墓地に眠り先生の墓も存する。そして寺には尊徳先生の多くの遺品と逸話とを伝えている。

寺宝

古器物 天目茶碗・香炉・燭台・花瓶

何れも唐物の古陶器・青銅器で巴御前の寄附と伝う。

豊臣秀吉 天正十八年 木制札・禁制状

二宮尊徳遺品 書状九通(神奈川県指定重要天化財)

尊徳筆七状・子息弥太郎筆二状

墓石

北条氏康夫人墓 瑞渓院殿光室宗照大姉(小田原市指定重要文化財[1])

二宮尊徳墓 誠明院功誉報徳中正居士

[1]

オリジナル版では「小田市」とあるが、本サイトでは「小田原市」に改めた。

周辺

二宮金次郎の墓の解説

二宮金次郎の墓の解説

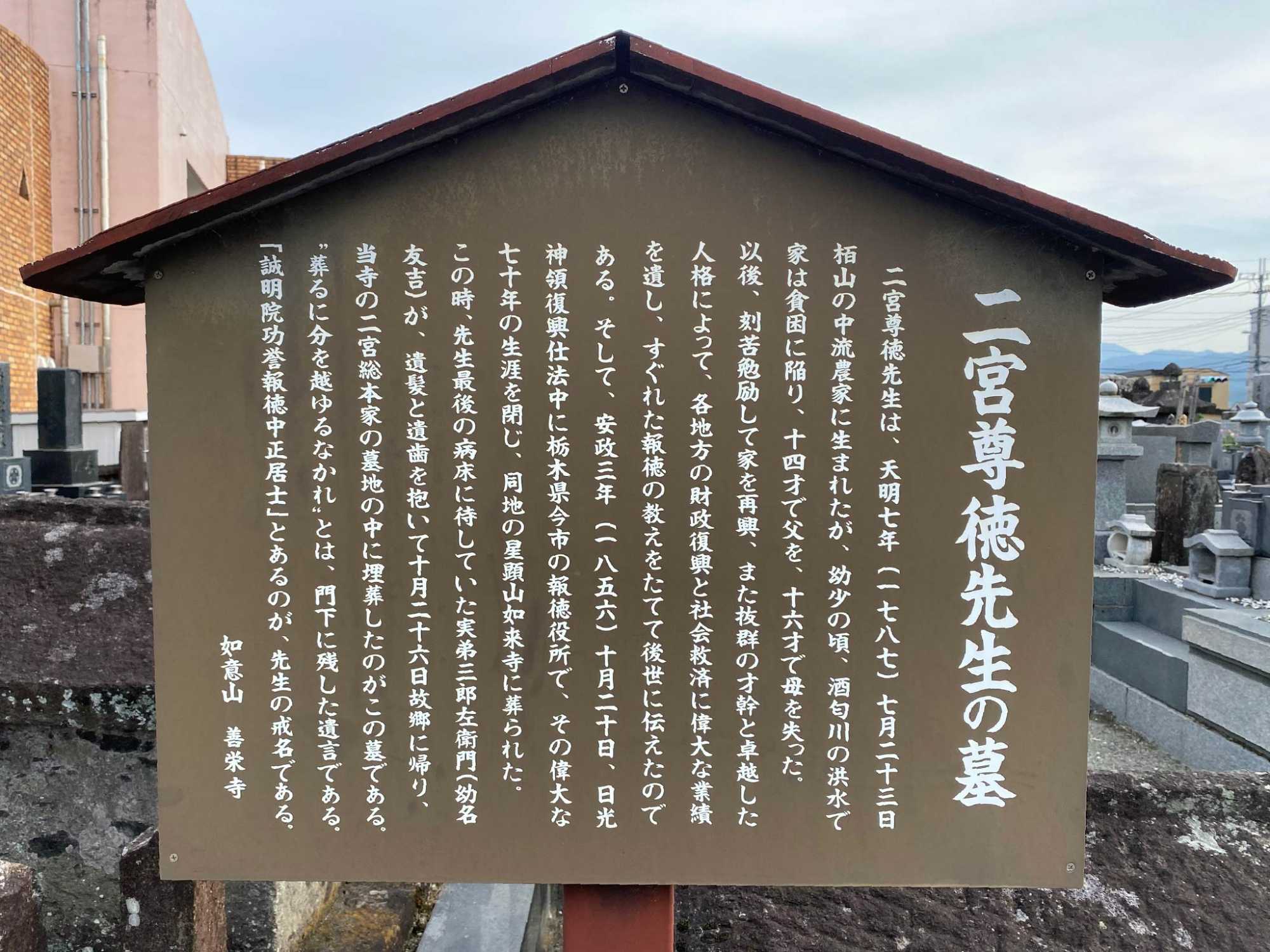

二宮尊徳先生の墓

二宮尊徳先生は、天明七年(一七八七)七月二十三日栢山の中流農家に生まれたが、幼少の頃、酒匂川の洪水で家は貧困に陥り、十四才で父を、十六才で母を失った。以後、刻苦勉励して家を再興、また抜群の才幹と卓越した人格によって、各地方の財政復興と社会救済に偉大な業績を遺し、すぐれた報徳の教えをたてて後世に伝えたのである。そして、安政三年(一八五六)十月二十日、日光神領復興仕法中に栃木県今市の報徳役所で、その偉大な七十年の生涯を閉じ、同地の星顕山如来寺に葬られた。この時、先生最後の病床に待していた実弟三郎左衛門(幼名友吉)が、遺髪と遺歯を抱いて十月二十六日故郷に帰り、当寺の二宮総本家の墓地の中に埋葬したのがこの墓である。“葬るに分を越ゆるなかれ”とは、門下に残した遺言である。「誠明院功誉報徳中正居士」とあるのが、先生の戒名である。

如意山 善栄寺

二宮尊徳先生は、天明七年(一七八七)七月二十三日栢山の中流農家に生まれたが、幼少の頃、酒匂川の洪水で家は貧困に陥り、十四才で父を、十六才で母を失った。以後、刻苦勉励して家を再興、また抜群の才幹と卓越した人格によって、各地方の財政復興と社会救済に偉大な業績を遺し、すぐれた報徳の教えをたてて後世に伝えたのである。そして、安政三年(一八五六)十月二十日、日光神領復興仕法中に栃木県今市の報徳役所で、その偉大な七十年の生涯を閉じ、同地の星顕山如来寺に葬られた。この時、先生最後の病床に待していた実弟三郎左衛門(幼名友吉)が、遺髪と遺歯を抱いて十月二十六日故郷に帰り、当寺の二宮総本家の墓地の中に埋葬したのがこの墓である。“葬るに分を越ゆるなかれ”とは、門下に残した遺言である。「誠明院功誉報徳中正居士」とあるのが、先生の戒名である。

如意山 善栄寺

この看板の右付近に二宮家の墓域があり、3つ並んだ中央の墓石が二宮金次郎の墓。1行目に二宮金次郎の戒名「誠明院功誉報徳中正居士」が刻まれている。向かって右隣には二宮総本家の墓石がある。

少年勉学の像

少年勉学の像

積小為大

あすを担う子供たちに郷土の偉人二宮尊徳先生とその教えに親しませるため社会福祉法人報徳保育園創立十周年記念事業として地域の住民を初め十方有縁の人の推譲金をもとにこれを建立する

あすを担う子供たちに郷土の偉人二宮尊徳先生とその教えに親しませるため社会福祉法人報徳保育園創立十周年記念事業として地域の住民を初め十方有縁の人の推譲金をもとにこれを建立する

像の解説

像の解説

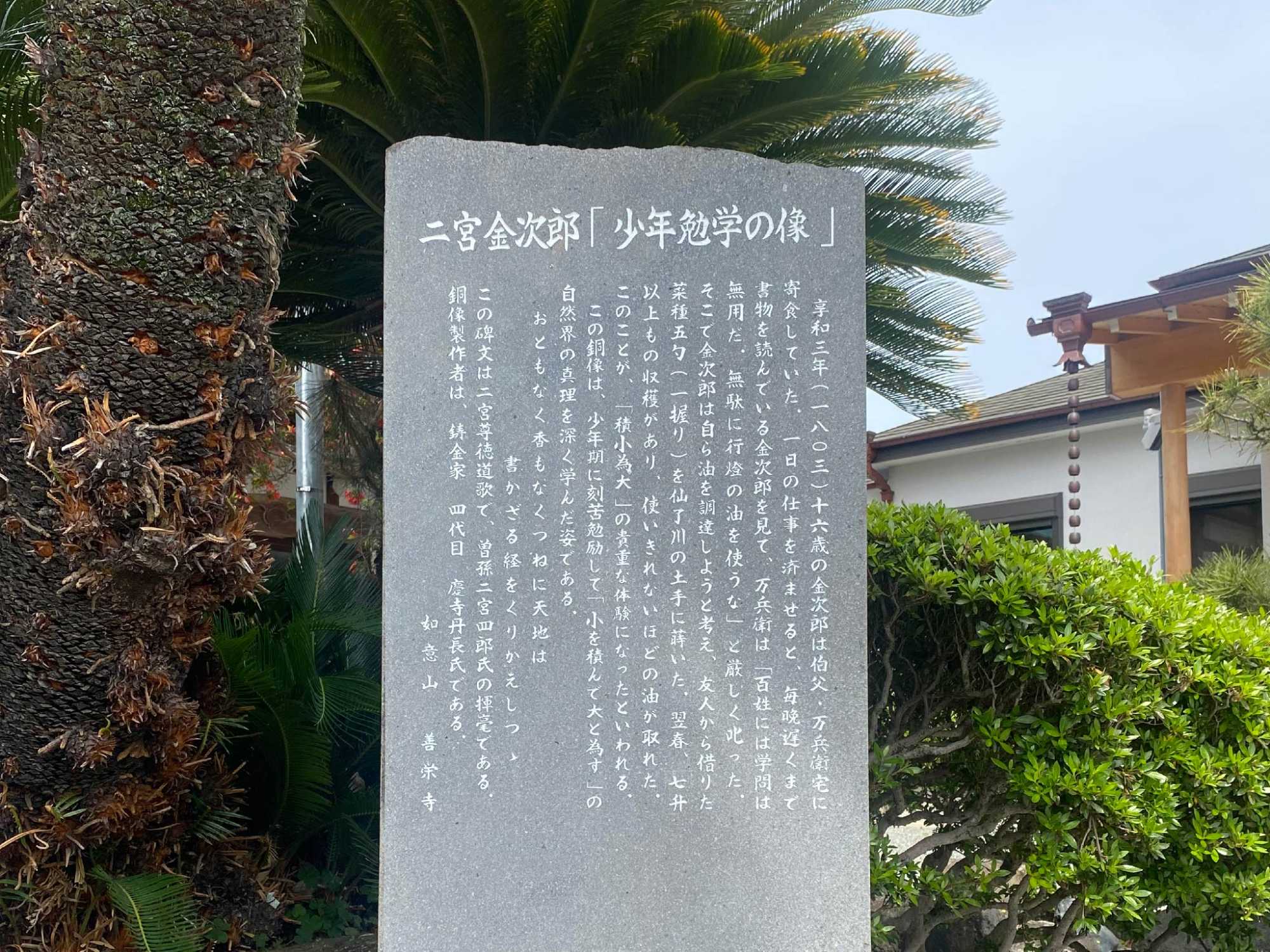

二宮金次郎「少年勉学の像」

享和三年(一八〇二)十六歳の金次郎は伯父・万兵衛宅に寄食していた。一日の仕事を済ませると、毎晩違くまで書物を読んでいる金次郎を見て、万兵衛は「百姓には学問は無用だ。無駄に行灯の油を使うな」と厳しく𠮟った。そこで金次郎は自ら油を調達しようと考え、友人から借りた菜種五勺(一握り)を仙丁川の土手に蒔いた。翌春、七升以上もの収穫があり、使いきれないほどの油が取れた。このことが、「積小為大」の貴重な体験になったといわれる。

この銅像は、少年期に刻苦勉励して「小を積んで大と為す」の自然界の真理を深く学んだ姿である。

おともなく香もなくつねに天地は

書かざる経をくりかえしつつ

この碑文は二宮尊徳道歌で、曽孫二宮四郎氏の揮毫である。

銅像製作者は、鋳金家 四代目 慶寺丹長氏である。

如意山 善栄寺

享和三年(一八〇二)十六歳の金次郎は伯父・万兵衛宅に寄食していた。一日の仕事を済ませると、毎晩違くまで書物を読んでいる金次郎を見て、万兵衛は「百姓には学問は無用だ。無駄に行灯の油を使うな」と厳しく𠮟った。そこで金次郎は自ら油を調達しようと考え、友人から借りた菜種五勺(一握り)を仙丁川の土手に蒔いた。翌春、七升以上もの収穫があり、使いきれないほどの油が取れた。このことが、「積小為大」の貴重な体験になったといわれる。

この銅像は、少年期に刻苦勉励して「小を積んで大と為す」の自然界の真理を深く学んだ姿である。

おともなく香もなくつねに天地は

書かざる経をくりかえしつつ

この碑文は二宮尊徳道歌で、曽孫二宮四郎氏の揮毫である。

銅像製作者は、鋳金家 四代目 慶寺丹長氏である。

如意山 善栄寺

道歌の碑

道歌の碑

二宮尊徳道歌

おともなく

香もなくつねに天地は

書かざる経を

くりかへしつつ

昭和五十六年三月一日

曽孫四郎かく

八十一歳

おともなく

香もなくつねに天地は

書かざる経を

くりかへしつつ

昭和五十六年三月一日

曽孫四郎かく

八十一歳