二宮金次郎像(中村城跡)

中村城跡にある二宮金次郎像。

二宮金次郎像

二宮尊徳先生

二宮尊徳銅像記

天明凶作以降の衰えた相馬藩を復興させてくれた恩人二宮尊徳の銅像は吉辰会の主唱により相馬家および相馬全域の協賛によって昭和八年七月建設された一時戦争のため供出されたが戦後再建の熱望にこたえ三五会が中心となって神社関係その他諸団体の協賛を得て二宮尊徳先生銅像復元協賛会ができ昭和三十八年七月復元の工をおえた原型は尊徳生前の面影を伝える画像と佐藤玄々の木彫を基とし本多朝忠これを作り題字は宮内大臣一木喜徳郎である

昭和三十八年七月

文学博士岩崎敏夫識

二宮尊徳銅像記

天明凶作以降の衰えた相馬藩を復興させてくれた恩人二宮尊徳の銅像は吉辰会の主唱により相馬家および相馬全域の協賛によって昭和八年七月建設された一時戦争のため供出されたが戦後再建の熱望にこたえ三五会が中心となって神社関係その他諸団体の協賛を得て二宮尊徳先生銅像復元協賛会ができ昭和三十八年七月復元の工をおえた原型は尊徳生前の面影を伝える画像と佐藤玄々の木彫を基とし本多朝忠これを作り題字は宮内大臣一木喜徳郎である

昭和三十八年七月

文学博士岩崎敏夫識

周辺

解説

解説

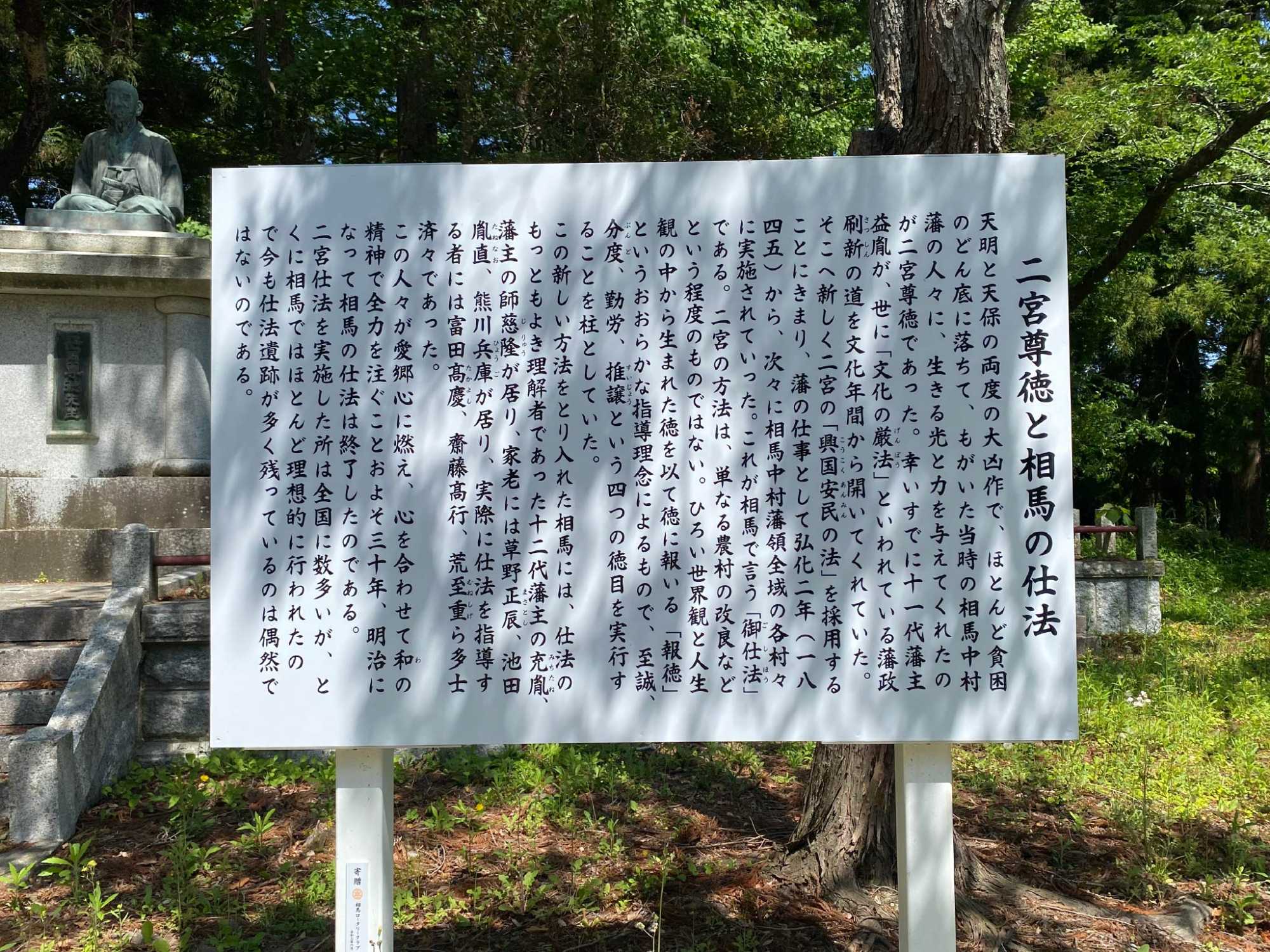

二宮尊徳と相馬の仕法

天明と天保の両度の大凶作で、ほとんど貧困のどん底に落ちて、もがいた当時の相馬中村藩の人々に、生きる光と力を与えてくれたのが二宮尊徳であった。幸いすでに十一代藩主益胤が、世に「文化の厳法」といわれている藩政刷新の道を文化年間から開いてくれていた。

そこへ新しく二宮の「興国安民の法」を採用することにきまり、藩の仕事として弘化二年(一八四五)から、次々に相馬中村藩領全域の各村々に実施されていった。これが相馬で言う「御仕法」である。二宮の方法は、単なる農村の改良などという程度のものではない。ひろい世界観と人生観の中から生まれた徳を以て徳に報いる「報徳」というおおらかな指導理念によるもので、至誠、分度、勤労、推譲という四つの徳目を実行することを柱としていた。

この新しい方法をとり入れた相馬には、仕法のもっともよき理解者であった十二代藩主の充胤、藩主の師慈隆が居り、家老には草野正辰、池田胤直、熊川兵庫が居り、実際に仕法を指導する者には富田高慶、斎藤高行、荒至重ら多士済々であった。

この人々が愛郷心に燃え、心を合わせて和の精神で全力を注ぐことおよそ三十年、明治になって相馬の仕法は終了したのである。

二宮仕法を実施した所は全国に数多いが、とくに相馬ではほとんど理想的に行われたので今も仕法遺跡が多く残っているのは隅然ではないのである。

天明と天保の両度の大凶作で、ほとんど貧困のどん底に落ちて、もがいた当時の相馬中村藩の人々に、生きる光と力を与えてくれたのが二宮尊徳であった。幸いすでに十一代藩主益胤が、世に「文化の厳法」といわれている藩政刷新の道を文化年間から開いてくれていた。

そこへ新しく二宮の「興国安民の法」を採用することにきまり、藩の仕事として弘化二年(一八四五)から、次々に相馬中村藩領全域の各村々に実施されていった。これが相馬で言う「御仕法」である。二宮の方法は、単なる農村の改良などという程度のものではない。ひろい世界観と人生観の中から生まれた徳を以て徳に報いる「報徳」というおおらかな指導理念によるもので、至誠、分度、勤労、推譲という四つの徳目を実行することを柱としていた。

この新しい方法をとり入れた相馬には、仕法のもっともよき理解者であった十二代藩主の充胤、藩主の師慈隆が居り、家老には草野正辰、池田胤直、熊川兵庫が居り、実際に仕法を指導する者には富田高慶、斎藤高行、荒至重ら多士済々であった。

この人々が愛郷心に燃え、心を合わせて和の精神で全力を注ぐことおよそ三十年、明治になって相馬の仕法は終了したのである。

二宮仕法を実施した所は全国に数多いが、とくに相馬ではほとんど理想的に行われたので今も仕法遺跡が多く残っているのは隅然ではないのである。