青木堰の記念碑

青木堰の記念碑

周辺

記念碑

記念碑

報徳先生碑

報徳先生姓二宮名尊徳相模足柄郡栢山村人也先生以報天地功徳為教其所至則開荒蕪救民窮故人称曰報徳先生先生至青木村立救窮之方修廃[1]堰闢荒田以化窮致富村民至今称先生之徳不忘也当其時青木村幕府士川副氏之采邑也村西北有川曰桜川川底細砂如灰木石不支築堰引水洪水必壊随修随壊遂廃不修以故茅筏塡田民怠村貧村民之父老与川副氏謀懇請先生設之方計諭民勤苦以斬茅闢蕪先生又掘[2]東山採石且促民以聚木石於両岸先架川作茅屋民窃笑曰築堰何用架屋為及屋成先生使民上屋断其繫縄民皆危疑莫敢応之先生忿曰我断之縄断茅屋一震而陥先生立屋上曰汝等何危之哉乃命土木急塡屋上然後就屋上以築堰堰開大小二門通排水之利其後数遇洪水堰不復壊或詰[3]先生以築堰作屋之由先生曰川底細砂非木石所能支独茅屋可防雨漏豈有不支砂之理哉是吾築堰所以沈茅屋也始先生興此役多具酒餅嗜餅者供餅嗜酒者飲酒唯禁過飲以不使至廃役弱者不課役怠者退之力不堪者以半日休且雇銭数倍於半日是故役夫忘労云自廃堰既復田間穿渠通水灌漑充足隣村高森亦頼其余水於是田産滋殖戸口倍_[4]民貴勤業節倹而風俗淳厚皆先生之徳沢也先生以天明七年七月廿三日生父曰利右衛門年十六喪父母養在伯父家一日慨然曰天下可救者貧民也有暇則捆草鞋換銭以恵貧氓辞伯父至小田原為藩重臣服部氏奴其家児通学毎僕従之傍聴以得通四書又誦仏経益悟救窮之義後先生応服部氏之託理其家政為小田原藩主所聞任先生以治支封宇津氏邑政天保十一年幕府擢為吏受印旛沼開拓之命不果用而去嘉永七年属日光奉行当神邑九十村荒蕪開拓之任移居于今市駅官舎安政三年十月廿日罹病不起享年七十有一明治十年先生孫尊親創興復社十三年中村藩主相馬充胤上奏報徳記尋 [5]朝廷贈先生以従四位且給興復社金一万五千円充其用資先生応聘任救窮興復之計者甚多曰小田原藩曰烏山藩曰谷田部藩曰下館藩曰中村藩其事詳於報徳記中嗚呼先生之勤倹墾闢之事跡不独牧民者収効誠足以伝後代亦使村民能守先生之教而不変則将田土之腴[6]者益腴風俗之美者益美矣頃者村民謀建碑以表其徳来徴[7]余文余亦聞先生之徳不忍不文辞之夙所欽仰乃喜而為書

明治三十年一月 正三位子爵 押小路実潔左書 草野為刻字

(※裏面には数百の人名が並ぶ)

報徳先生姓二宮名尊徳相模足柄郡栢山村人也先生以報天地功徳為教其所至則開荒蕪救民窮故人称曰報徳先生先生至青木村立救窮之方修廃[1]堰闢荒田以化窮致富村民至今称先生之徳不忘也当其時青木村幕府士川副氏之采邑也村西北有川曰桜川川底細砂如灰木石不支築堰引水洪水必壊随修随壊遂廃不修以故茅筏塡田民怠村貧村民之父老与川副氏謀懇請先生設之方計諭民勤苦以斬茅闢蕪先生又掘[2]東山採石且促民以聚木石於両岸先架川作茅屋民窃笑曰築堰何用架屋為及屋成先生使民上屋断其繫縄民皆危疑莫敢応之先生忿曰我断之縄断茅屋一震而陥先生立屋上曰汝等何危之哉乃命土木急塡屋上然後就屋上以築堰堰開大小二門通排水之利其後数遇洪水堰不復壊或詰[3]先生以築堰作屋之由先生曰川底細砂非木石所能支独茅屋可防雨漏豈有不支砂之理哉是吾築堰所以沈茅屋也始先生興此役多具酒餅嗜餅者供餅嗜酒者飲酒唯禁過飲以不使至廃役弱者不課役怠者退之力不堪者以半日休且雇銭数倍於半日是故役夫忘労云自廃堰既復田間穿渠通水灌漑充足隣村高森亦頼其余水於是田産滋殖戸口倍_[4]民貴勤業節倹而風俗淳厚皆先生之徳沢也先生以天明七年七月廿三日生父曰利右衛門年十六喪父母養在伯父家一日慨然曰天下可救者貧民也有暇則捆草鞋換銭以恵貧氓辞伯父至小田原為藩重臣服部氏奴其家児通学毎僕従之傍聴以得通四書又誦仏経益悟救窮之義後先生応服部氏之託理其家政為小田原藩主所聞任先生以治支封宇津氏邑政天保十一年幕府擢為吏受印旛沼開拓之命不果用而去嘉永七年属日光奉行当神邑九十村荒蕪開拓之任移居于今市駅官舎安政三年十月廿日罹病不起享年七十有一明治十年先生孫尊親創興復社十三年中村藩主相馬充胤上奏報徳記尋 [5]朝廷贈先生以従四位且給興復社金一万五千円充其用資先生応聘任救窮興復之計者甚多曰小田原藩曰烏山藩曰谷田部藩曰下館藩曰中村藩其事詳於報徳記中嗚呼先生之勤倹墾闢之事跡不独牧民者収効誠足以伝後代亦使村民能守先生之教而不変則将田土之腴[6]者益腴風俗之美者益美矣頃者村民謀建碑以表其徳来徴[7]余文余亦聞先生之徳不忍不文辞之夙所欽仰乃喜而為書

明治三十年一月 正三位子爵 押小路実潔左書 草野為刻字

(※裏面には数百の人名が並ぶ)

[1]

オリジナルの文章では「疒」の「癈」が書かれているが、本サイトでは「广」の「廃」に改めた。以下同様。

[2]

オリジナルの文章では「堀」とあるが、本サイトでは「掘」に改めた。

[3]

「詰」は細かく訊ねるの意。

[4]

字不明。「白/自」のような字の下に「正/止」のような字が書かれている。「甚」や「息」にも似る。

[5]

この空白3字は「朝廷」直前の闕字。

[6]

「腴」はゆたかの意。

[7]

「徴」は求めるの意。

解説

記念碑の解説

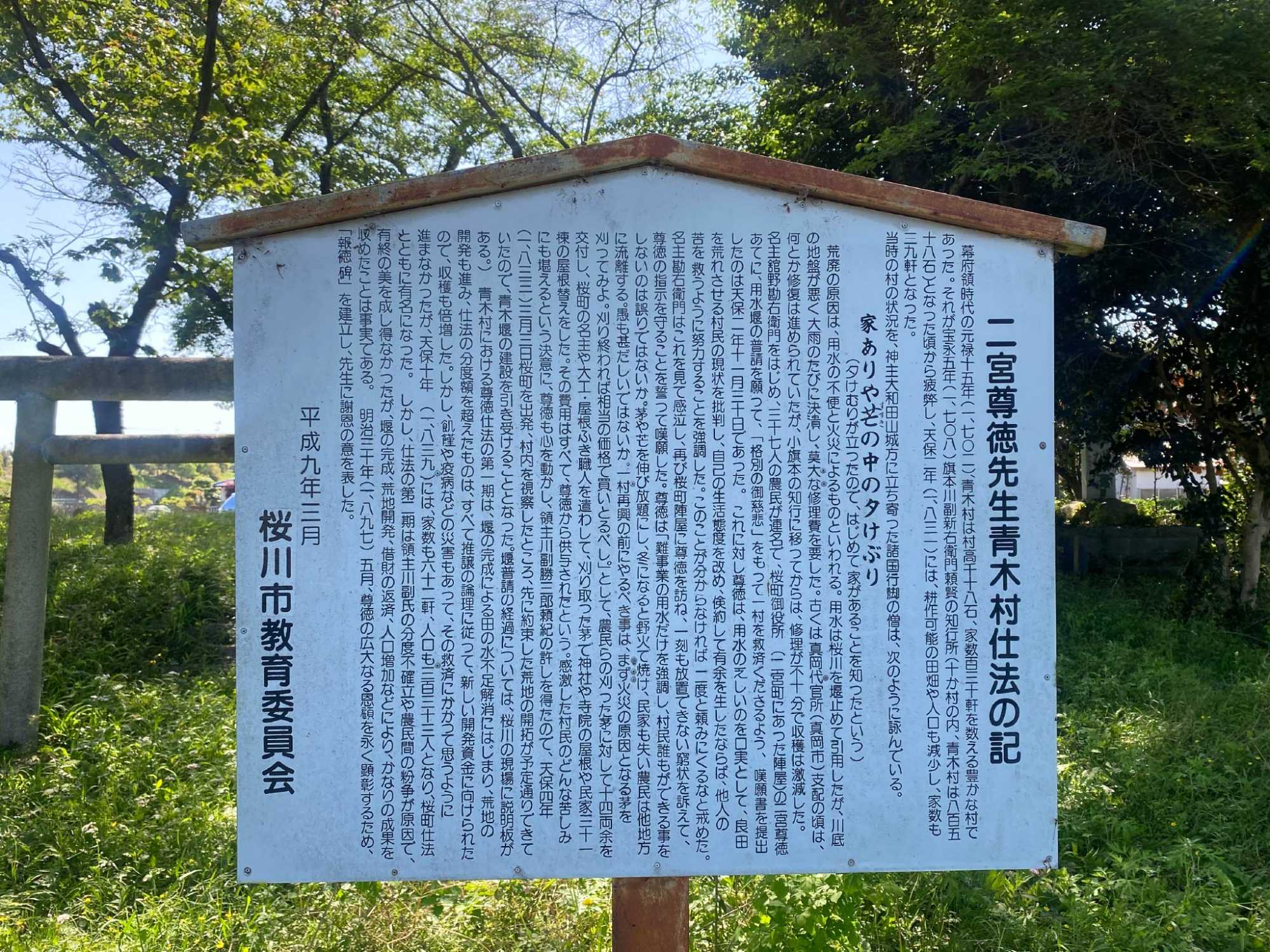

二宮尊徳先生青木村仕法の記

幕府領時代の元禄十五年(一、七〇二)、青木村は村高千十八石、家数百三十軒を数える豊かな村であった。それが宝永五年(一、七〇八)旗本川副新右衛門頼賢の知行所(十か村の内、青木村は八百五十八石)となった頃から疲弊し、天保二年(一、八三ー)には、耕作可能の田畑や人口も減少し、家数も三九軒となった。

当時の村の状況を、神主大和田山城方に立ち寄った諸国行脚の僧は、次のように詠んでいる。

家ありや芒の中の夕けぶり

(夕けむりが立ったので、はじめて家があることを知ったという)

荒廃の原因は、用水の不便と火災によるものといわれる。用水は桜川を堰止めて引用したが、川底の地盤が悪く大雨のたびに決潰し、莫大な修理費を要した。古くは真岡代官所(真岡市)支配の頃は、何とか修復は進められていたが、小旗本の知行に移ってからは、修理が不十分で収穫は激減した。

名主館野勘右衛門をはじめ、二十七人の農民が連名で、桜町御役所(二宮町にあった陣屋)の二宮尊徳あてに、用水堰の普請を願って、「格別の御慈悲」をもって一村を救済くださるよう、嘆願書を提出したのは天保二年十一月三十日であった。これに対し尊徳は、用水の乏しいのを口実として、良田を荒れさせる村民の現状を批判し、自己の生活態度を改め、倹約して有余を生じたならば、他人の苦を救うように努力することを強調した。このことが分からなければ二度と頼みにくるなと戒めた。

名主勘右衛門はこれを見て感泣し、再び桜町陣屋に尊徳を訪ね、一刻も放置できない窮状を訴えて、尊徳の指示を守ることを誓って嘆願した。尊徳は「難事業の用水だけを強調し、村民誰もができる事をしないのは誤りではないか。茅や芒を伸び放題にし、冬になると野火で焼け、民家も失い農民は他地方に流離する。愚も甚だしいではないか。一村再興の前にやるべき事は、まず火災の原因となる茅を刈ってみよ。刈り終われば相当の価格で買いとるべし。」として、農民らの刈った茅に対して十四両余を交付し、桜町の名主や大工・屋根ふき職人を遣わして、刈り取った茅で神社や寺院の屋根や民家三十一棟の屋根替えをした。その費用はすべて、尊徳から供与されたという。感激した村民のどんな苦しみにも堪えるという決意に、尊徳も心を動かし、領主川副勝三郎頼紀の許しを得たので、天保四年(一、八三三)三月三日桜町を出発、村内を視察したところ、先に約束した荒地の開拓が予定通りできていたので、青木の建設を引き受けることとなった。堰普請の経過については、桜川の現場に説明板がある。 青木村における尊徳仕法の第一期は、堰の完成による田の水不足解消にはじまり、荒地の開発も進み、仕法の分度額を超えたものは、すべて推譲の論理に従って、新しい開発資金に向けられたので、収穫も倍増した。しかし、飢饉や疫病などの災害もあって、その救済にかかって思うように進まなかったが、天保十年(一、八三九)には、家数も六十二軒、人口も三百三十三人となり、桜町仕法とともに有名になった。 しかし、仕法の第二期は領主川副氏の分度不確立や農民間の紛争[8]が原因で、有終の美を成し得なかったが、堰の完成、荒地開発、借財の返済、人口増加などにより、かなりの成果を収めたことは事実である。 明治三十年(一、八九七)五月、尊徳の広大なる恩顧を永く顕彰するため、「報徳碑」を建立し、先生に謝恩の意を表した。

平成九年三月

桜川市教育委員会

幕府領時代の元禄十五年(一、七〇二)、青木村は村高千十八石、家数百三十軒を数える豊かな村であった。それが宝永五年(一、七〇八)旗本川副新右衛門頼賢の知行所(十か村の内、青木村は八百五十八石)となった頃から疲弊し、天保二年(一、八三ー)には、耕作可能の田畑や人口も減少し、家数も三九軒となった。

当時の村の状況を、神主大和田山城方に立ち寄った諸国行脚の僧は、次のように詠んでいる。

家ありや芒の中の夕けぶり

(夕けむりが立ったので、はじめて家があることを知ったという)

荒廃の原因は、用水の不便と火災によるものといわれる。用水は桜川を堰止めて引用したが、川底の地盤が悪く大雨のたびに決潰し、莫大な修理費を要した。古くは真岡代官所(真岡市)支配の頃は、何とか修復は進められていたが、小旗本の知行に移ってからは、修理が不十分で収穫は激減した。

名主館野勘右衛門をはじめ、二十七人の農民が連名で、桜町御役所(二宮町にあった陣屋)の二宮尊徳あてに、用水堰の普請を願って、「格別の御慈悲」をもって一村を救済くださるよう、嘆願書を提出したのは天保二年十一月三十日であった。これに対し尊徳は、用水の乏しいのを口実として、良田を荒れさせる村民の現状を批判し、自己の生活態度を改め、倹約して有余を生じたならば、他人の苦を救うように努力することを強調した。このことが分からなければ二度と頼みにくるなと戒めた。

名主勘右衛門はこれを見て感泣し、再び桜町陣屋に尊徳を訪ね、一刻も放置できない窮状を訴えて、尊徳の指示を守ることを誓って嘆願した。尊徳は「難事業の用水だけを強調し、村民誰もができる事をしないのは誤りではないか。茅や芒を伸び放題にし、冬になると野火で焼け、民家も失い農民は他地方に流離する。愚も甚だしいではないか。一村再興の前にやるべき事は、まず火災の原因となる茅を刈ってみよ。刈り終われば相当の価格で買いとるべし。」として、農民らの刈った茅に対して十四両余を交付し、桜町の名主や大工・屋根ふき職人を遣わして、刈り取った茅で神社や寺院の屋根や民家三十一棟の屋根替えをした。その費用はすべて、尊徳から供与されたという。感激した村民のどんな苦しみにも堪えるという決意に、尊徳も心を動かし、領主川副勝三郎頼紀の許しを得たので、天保四年(一、八三三)三月三日桜町を出発、村内を視察したところ、先に約束した荒地の開拓が予定通りできていたので、青木の建設を引き受けることとなった。堰普請の経過については、桜川の現場に説明板がある。 青木村における尊徳仕法の第一期は、堰の完成による田の水不足解消にはじまり、荒地の開発も進み、仕法の分度額を超えたものは、すべて推譲の論理に従って、新しい開発資金に向けられたので、収穫も倍増した。しかし、飢饉や疫病などの災害もあって、その救済にかかって思うように進まなかったが、天保十年(一、八三九)には、家数も六十二軒、人口も三百三十三人となり、桜町仕法とともに有名になった。 しかし、仕法の第二期は領主川副氏の分度不確立や農民間の紛争[8]が原因で、有終の美を成し得なかったが、堰の完成、荒地開発、借財の返済、人口増加などにより、かなりの成果を収めたことは事実である。 明治三十年(一、八九七)五月、尊徳の広大なる恩顧を永く顕彰するため、「報徳碑」を建立し、先生に謝恩の意を表した。

平成九年三月

桜川市教育委員会

[1]

オリジナルの文章では「疒」の「癈」が書かれているが、本サイトでは「广」の「廃」に改めた。以下同様。

[2]

オリジナルの文章では「堀」とあるが、本サイトでは「掘」に改めた。

[3]

「詰」は細かく訊ねるの意。

[4]

字不明。「白/自」のような字の下に「正/止」のような字が書かれている。「甚」や「息」にも似る。

[5]

この空白3字は「朝廷」直前の闕字。

[6]

「腴」はゆたかの意。

[7]

「徴」は求めるの意。

[8]

オリジナルの文章では「粉争」とあるが、本サイトでは「紛争」に改めた。

青木堰