青木堰

青木堰

周辺

解説

解説

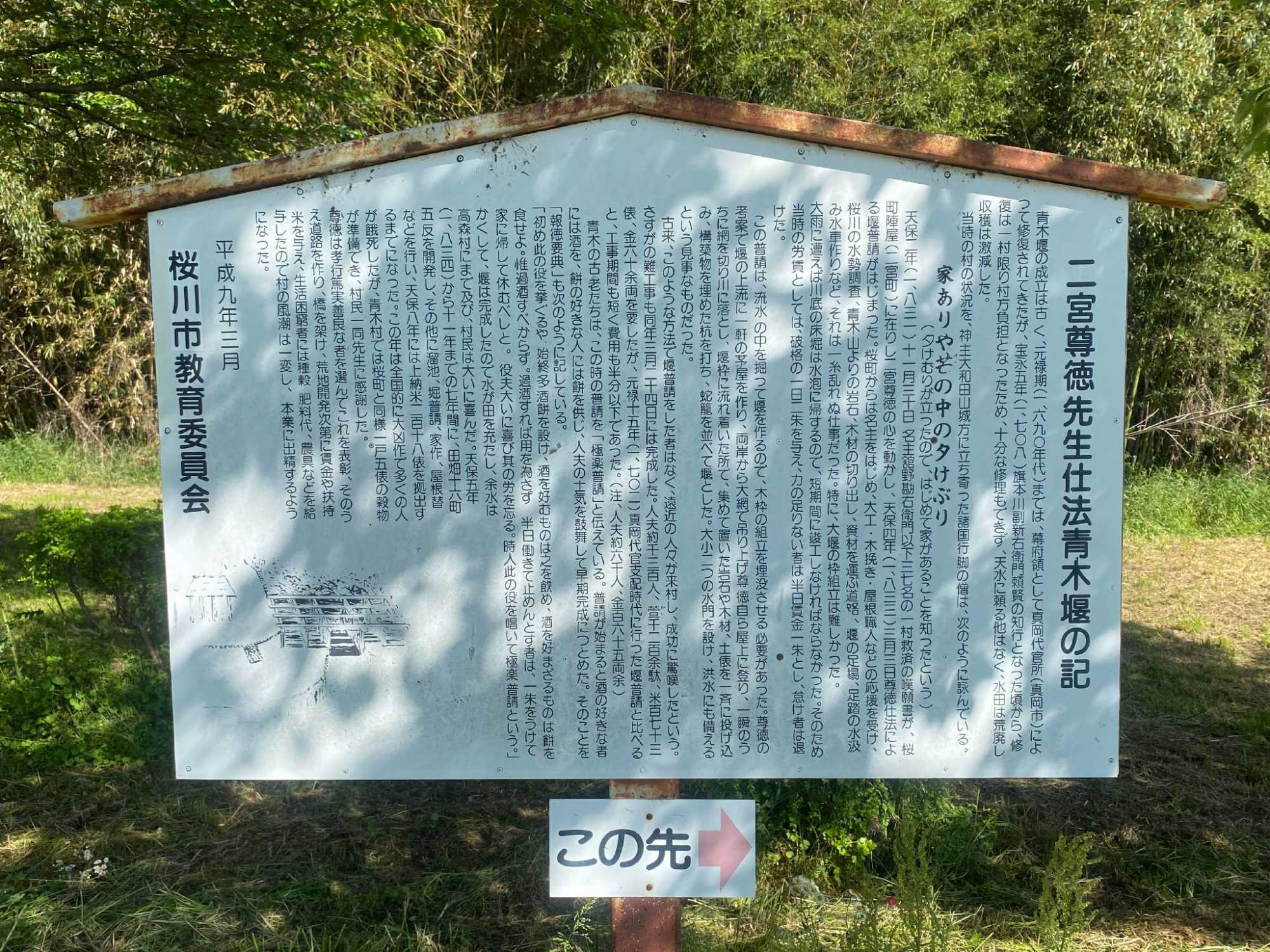

二宮尊徳先生仕法青木堰の記

青木堰の成立は古く、元禄期(一、六九〇年代)までは、幕府領として真岡代官所(真岡市)によって修復されてきたが、宝永五年(一、七〇八)旗本川副新右衛門頼賢の知行となった頃から、修復は一村限り村方負担となつたため、十分な修理もできず、天水に頼る他はなく、水田は荒廃し収穫は激減した。

当時の村の状況を、神主大和田山城方に立ち寄った諸国行脚の僧は、次のように詠んでいる。

家ありや芒のなかの夕けぶり

(夕けむりが立ったので、はじめて家があることを知ったという)

天保二年(一、八三ー)十一月三十日名主館野勘右衛門以下三七名の一村救済の嘆願書が、桜町陣屋(二宮町)に在りし二宮尊徳の心を動かし、天保四年(一、八三三)三月三日尊徳仕法による堰普請がはじまった。桜町からは名主をはじめ、大工・木挽き・屋根職人などの応援を受け、桜川の水勢調査、青木山よりの岩石、木材の切り出し、資材を運ぶ道路、堰の足場、足踏の水汲み水車作りなど、それは一糸乱れぬ仕事だった。特に、大堰の枠組立は難しかった。

大雨に遭えば川底の床堀は水泡に帰するので、短期間に竣工しなければならなかった。そのため当時の労賃としては、破格の一日二朱を与え、力の足りない者は半日賃金一朱とし、怠け者は退けた。

この普請は、流水の中を掘って堰を作るので、木枠の組立を埋没させる必要があった。尊徳の考案で堰の上流に一軒の茅屋を作り、両岸から大網で吊り上げ尊徳自ら屋上に登り、一瞬のうちに網を切り川に落とし、堰枠に流れ着いた所で、集めて置いた岩石や木材、土俵を一斉に投げ込み、構築物を埋めた杭を打ち、蛇籠を並べて堰とした。大小二つの水門を設け、洪水にも備えるという見事なものだった。

古来、このような方法で堰普請をした者はなく、遠近の人々が来村し、成功に驚嘆したという。さすがの難工事も同年三月二十四日には完成した。人夫約千三百人、萱千二百余駄、米百七十三俵、金八十余両を要したが、元禄十五年(一、七〇二)真岡代官支配時代に行った堰普請と比べると、工事期間も短く費用も半分以下であった。(注、人夫約六千人、金百六十五両余)

青木の古老たちは、この時の普請を「極楽普請」と伝えている。普請が始まると酒の好きな者には酒を、餅の好きな人には餅を供じ、人夫の土気を鼓舞して早期完成につとめた。そのことを「報徳要典」も次のように記している。

「初め此の役を挙ぐるや、始終多酒餅を設け、酒を好むものは之を飲め、酒を好まざるものは餅を食せよ。惟過酒すべからず。過酒すれば用を為さず。半日働きて止めんとする者[1]は、一朱をうけて家に帰して休むべしと。役夫大いに喜び其の労を忘る。時人比の役を唱いて極楽普請という。」

かくして、堰は完成したので水が田を充たし、余水は高森村にまで及び、村民は大いに喜んだ。天保五年(一、八三四)から十一年までの七年間に、田畑十六町五反を開発し、その他に溜池、堀普請、家作、屋根替などを行い、天保八年には上納米二百十八俵を拠出するまでになった。この年は全国的に大凶作で多くの人が餓死したが、青木村では桜町と同様一戸五俵の穀物が準備でき、村民一同先生に感謝した。

尊徳は孝行篤実善良な者を選んでこれを表彰、そのうえ道路を作り、橋を架け、荒地開発次第に賃金や扶持米を与え、生活困窮者には種穀、肥料代、農具などを給与したので村の風潮は一変し、本業に出精するようになった。

平成九年三月

桜川市教育委員会

青木堰の成立は古く、元禄期(一、六九〇年代)までは、幕府領として真岡代官所(真岡市)によって修復されてきたが、宝永五年(一、七〇八)旗本川副新右衛門頼賢の知行となった頃から、修復は一村限り村方負担となつたため、十分な修理もできず、天水に頼る他はなく、水田は荒廃し収穫は激減した。

当時の村の状況を、神主大和田山城方に立ち寄った諸国行脚の僧は、次のように詠んでいる。

家ありや芒のなかの夕けぶり

(夕けむりが立ったので、はじめて家があることを知ったという)

天保二年(一、八三ー)十一月三十日名主館野勘右衛門以下三七名の一村救済の嘆願書が、桜町陣屋(二宮町)に在りし二宮尊徳の心を動かし、天保四年(一、八三三)三月三日尊徳仕法による堰普請がはじまった。桜町からは名主をはじめ、大工・木挽き・屋根職人などの応援を受け、桜川の水勢調査、青木山よりの岩石、木材の切り出し、資材を運ぶ道路、堰の足場、足踏の水汲み水車作りなど、それは一糸乱れぬ仕事だった。特に、大堰の枠組立は難しかった。

大雨に遭えば川底の床堀は水泡に帰するので、短期間に竣工しなければならなかった。そのため当時の労賃としては、破格の一日二朱を与え、力の足りない者は半日賃金一朱とし、怠け者は退けた。

この普請は、流水の中を掘って堰を作るので、木枠の組立を埋没させる必要があった。尊徳の考案で堰の上流に一軒の茅屋を作り、両岸から大網で吊り上げ尊徳自ら屋上に登り、一瞬のうちに網を切り川に落とし、堰枠に流れ着いた所で、集めて置いた岩石や木材、土俵を一斉に投げ込み、構築物を埋めた杭を打ち、蛇籠を並べて堰とした。大小二つの水門を設け、洪水にも備えるという見事なものだった。

古来、このような方法で堰普請をした者はなく、遠近の人々が来村し、成功に驚嘆したという。さすがの難工事も同年三月二十四日には完成した。人夫約千三百人、萱千二百余駄、米百七十三俵、金八十余両を要したが、元禄十五年(一、七〇二)真岡代官支配時代に行った堰普請と比べると、工事期間も短く費用も半分以下であった。(注、人夫約六千人、金百六十五両余)

青木の古老たちは、この時の普請を「極楽普請」と伝えている。普請が始まると酒の好きな者には酒を、餅の好きな人には餅を供じ、人夫の土気を鼓舞して早期完成につとめた。そのことを「報徳要典」も次のように記している。

「初め此の役を挙ぐるや、始終多酒餅を設け、酒を好むものは之を飲め、酒を好まざるものは餅を食せよ。惟過酒すべからず。過酒すれば用を為さず。半日働きて止めんとする者[1]は、一朱をうけて家に帰して休むべしと。役夫大いに喜び其の労を忘る。時人比の役を唱いて極楽普請という。」

かくして、堰は完成したので水が田を充たし、余水は高森村にまで及び、村民は大いに喜んだ。天保五年(一、八三四)から十一年までの七年間に、田畑十六町五反を開発し、その他に溜池、堀普請、家作、屋根替などを行い、天保八年には上納米二百十八俵を拠出するまでになった。この年は全国的に大凶作で多くの人が餓死したが、青木村では桜町と同様一戸五俵の穀物が準備でき、村民一同先生に感謝した。

尊徳は孝行篤実善良な者を選んでこれを表彰、そのうえ道路を作り、橋を架け、荒地開発次第に賃金や扶持米を与え、生活困窮者には種穀、肥料代、農具などを給与したので村の風潮は一変し、本業に出精するようになった。

平成九年三月

桜川市教育委員会

[1]

オリジナルの文章では「止めんとす者」とあるが、本サイトでは「止めんとする者」に改めた。

記念碑1

記念碑1

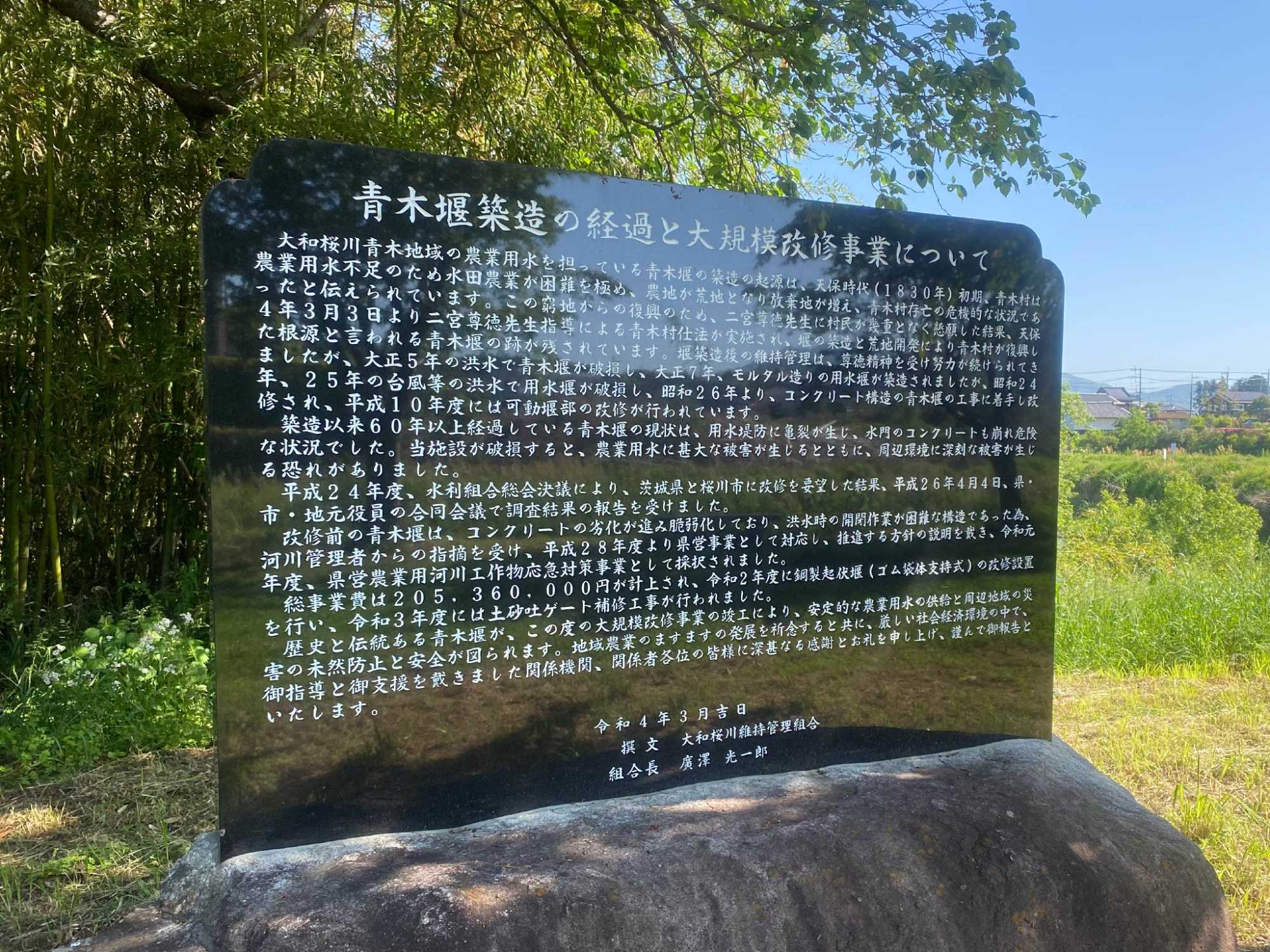

青木堰築造の経過と大規模改修事業について

大和桜川青木地域の農業用水を担っている青木堰の築造の起源は、天保時代(1830年)初期、青木村は農業用水不足のため水田農業が困難を極め、農地が荒地となり放棄地が増え、青木村存亡の危機的な状況であったと伝えられています。この窮地からの復興のため、二宮尊徳先生に村民が幾重となく懇願した結果、天保4年3月3日より二宮尊徳先生指導による青木村仕法が実施され、堰の築造と荒地開発により青木村が復興した根源と言われる青木堰の跡が残されています。堰築造後の維持管理は、尊徳精神を受け努力が続けられてきましたが、大正5年の洪水で青木堰が破損し、大正7年、モルタル造りの用水が築造されましたが、昭和24年、25年の台風等の水で用水堰が破損し、昭和26年より、コンクリート構造の青木堰の工事に着手し改修され、平成10年度には可動堰部の改修が行われています。

築造以来60年以上経過している青木堰の現状は、用水堤防に亀裂が生じ、水門のコンクリートも崩れ危険な状況でした。当施設が破損すると、農業用水に甚大な被害が生じるとともに、周辺環境に深刻な被害が生じる恐れがありました。

平成24年度、水利組合総会決議により、茨城県と桜川市に改修を要望した結果、平成26年4月4日、県・市・地元役員の合同会議で調査結果の報告を受けました。

改修前の青木堰は、コンクリートの劣化が進み脆弱化しており、洪水時の開閉作業が困難な構造であった為、河川管理者からの指摘を受け、平成28年度より県営事業として対応し、推進する方針の説明を戴き、令和元年度、県営農業用河川工作物応急対策事業として採択されました。

総事業費は205,360,000円が計上され、令和2年度に銅製起伏(ゴム袋体支持式)の改修設置を行い、令和3年度には土砂吐ゲート補修工事が行われました。

歴史と伝統ある青木堰が、この度の大規模改修事業の竣工により、安定的な農業用水の供給と周辺地域の災害の未然防止と安全が図られます。地域農業のますますの発展を祈念すると共に、厳しい社会経済環境の中で、御指導と御支援を戴きました関係機関、関係者各位の皆様に深甚なる感謝とお礼を申し上げ、慎んで御報告といたします。

令和4年3月吉日

撰文 大和桜川維持管理組合

組合長 広沢 光一郎

大和桜川青木地域の農業用水を担っている青木堰の築造の起源は、天保時代(1830年)初期、青木村は農業用水不足のため水田農業が困難を極め、農地が荒地となり放棄地が増え、青木村存亡の危機的な状況であったと伝えられています。この窮地からの復興のため、二宮尊徳先生に村民が幾重となく懇願した結果、天保4年3月3日より二宮尊徳先生指導による青木村仕法が実施され、堰の築造と荒地開発により青木村が復興した根源と言われる青木堰の跡が残されています。堰築造後の維持管理は、尊徳精神を受け努力が続けられてきましたが、大正5年の洪水で青木堰が破損し、大正7年、モルタル造りの用水が築造されましたが、昭和24年、25年の台風等の水で用水堰が破損し、昭和26年より、コンクリート構造の青木堰の工事に着手し改修され、平成10年度には可動堰部の改修が行われています。

築造以来60年以上経過している青木堰の現状は、用水堤防に亀裂が生じ、水門のコンクリートも崩れ危険な状況でした。当施設が破損すると、農業用水に甚大な被害が生じるとともに、周辺環境に深刻な被害が生じる恐れがありました。

平成24年度、水利組合総会決議により、茨城県と桜川市に改修を要望した結果、平成26年4月4日、県・市・地元役員の合同会議で調査結果の報告を受けました。

改修前の青木堰は、コンクリートの劣化が進み脆弱化しており、洪水時の開閉作業が困難な構造であった為、河川管理者からの指摘を受け、平成28年度より県営事業として対応し、推進する方針の説明を戴き、令和元年度、県営農業用河川工作物応急対策事業として採択されました。

総事業費は205,360,000円が計上され、令和2年度に銅製起伏(ゴム袋体支持式)の改修設置を行い、令和3年度には土砂吐ゲート補修工事が行われました。

歴史と伝統ある青木堰が、この度の大規模改修事業の竣工により、安定的な農業用水の供給と周辺地域の災害の未然防止と安全が図られます。地域農業のますますの発展を祈念すると共に、厳しい社会経済環境の中で、御指導と御支援を戴きました関係機関、関係者各位の皆様に深甚なる感謝とお礼を申し上げ、慎んで御報告といたします。

令和4年3月吉日

撰文 大和桜川維持管理組合

組合長 広沢 光一郎

記念碑2

記念碑2

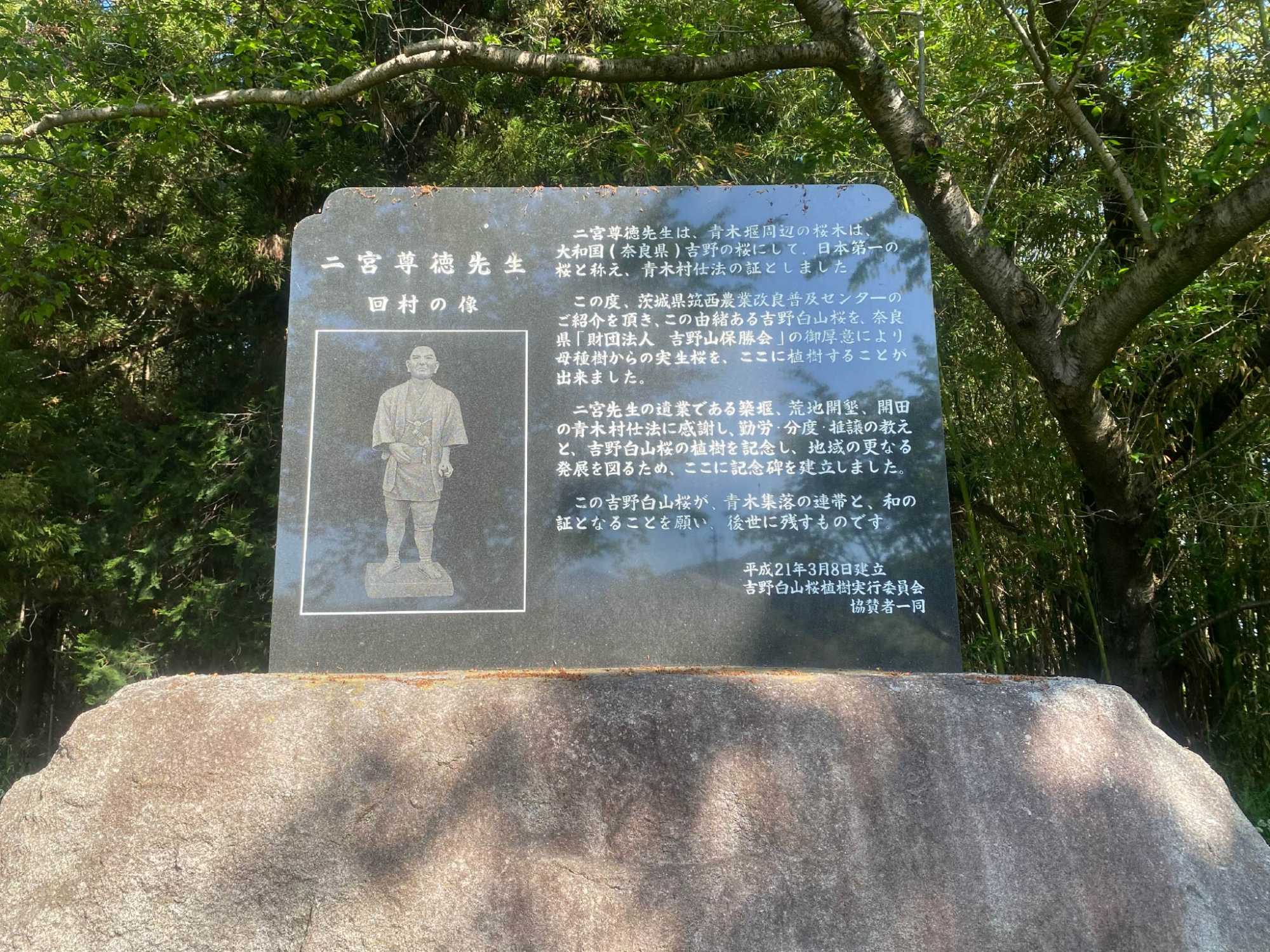

二宮尊徳先生

回村の像

二宮尊徳先生は、青木堀周辺の桜木は、大和国(奈良県)吉野の桜にして、日本第一の桜と称え、青木村仕法の証としました。

この度、茨城県筑西農業改良普及センターのご紹介を頂き、この由緒ある吉野白山桜を、奈良県「財団法人 吉野山保勝会」の御厚意により母種樹からの実生桜を、ここに植樹することが出来ました。

二宮先生の遺業である築堰、荒地開墾、開田の青木村仕法に感謝し、勤労・分度・推議の教えと、吉野白山桜の植樹を記念し、地域の更なる発展を図るため、ここに記念碑を建立しました。

この吉野白山桜が、青木集落の連帯と、和の証となることを願い、後世に残すものです。

平成21年3月8日建立

吉野白山楼植樹実行委員会

協賛者一同

(※裏には人名等が並ぶ)

回村の像

二宮尊徳先生は、青木堀周辺の桜木は、大和国(奈良県)吉野の桜にして、日本第一の桜と称え、青木村仕法の証としました。

この度、茨城県筑西農業改良普及センターのご紹介を頂き、この由緒ある吉野白山桜を、奈良県「財団法人 吉野山保勝会」の御厚意により母種樹からの実生桜を、ここに植樹することが出来ました。

二宮先生の遺業である築堰、荒地開墾、開田の青木村仕法に感謝し、勤労・分度・推議の教えと、吉野白山桜の植樹を記念し、地域の更なる発展を図るため、ここに記念碑を建立しました。

この吉野白山桜が、青木集落の連帯と、和の証となることを願い、後世に残すものです。

平成21年3月8日建立

吉野白山楼植樹実行委員会

協賛者一同

(※裏には人名等が並ぶ)

その他

報徳不忘の碑

報徳不忘

平成二十一年三月八日建立

吉野白山桜植樹実行委員会

協賛者一同

二宮先生の教え

一、身心の根元は父母の生育にあり

一、父母の富貴は祖先の思恵にあり

一、子孫の繁栄は自らの勤労にあり

一、生命の長養は衣食住の三にあり

一、田畑山林は人民の勤耕にあり

一、今年の生活は日々の生産にあり

日々報徳を忘るべからず

積小為大

小を積む努力なしに大事を成すことはできない

平成二十一年三月八日建立

吉野白山桜植樹実行委員会

協賛者一同

二宮先生の教え

一、身心の根元は父母の生育にあり

一、父母の富貴は祖先の思恵にあり

一、子孫の繁栄は自らの勤労にあり

一、生命の長養は衣食住の三にあり

一、田畑山林は人民の勤耕にあり

一、今年の生活は日々の生産にあり

日々報徳を忘るべからず

積小為大

小を積む努力なしに大事を成すことはできない

標柱

二宫先生築堰之蹟

昭和九年十月二十日青木一同建之

昭和九年十月二十日青木一同建之

青木堰の記念碑