桜町陣屋跡

二宮金次郎が仕法を行っていた桜町陣屋の跡。

桜町陣屋

周辺

桜町陣屋の解説

桜町陣屋の解説

昭和七年三月二十五日指定

国指定史跡桜町陣屋跡

所在地 栃木県真岡市物井一〇五番地一三他

史跡指定面積 約2.7ha

桜町陣屋は、二宮尊徳(金次郎)が活躍した場として知られています。

文政6年(1823)、二宮尊徳は小田原藩主大久保忠真の命により、疲弊していた桜町領を復興するために、相模国栢山村(神奈川県小田原市)からやってきました。尊徳は、この地で報徳仕法と呼ばれる独自の農村経営法と思想哲学を編み出し、26年もの間、ここを拠点に、桜町をはじめ近隣の村々の復興につくしました。

桜町陣屋は、元禄12年(1699)、小田原の大久保家を本家とする旗本の宇津家が、野州桜町4千石を治めるために設けた役所です。

尊徳がいたころの陣屋は、周囲を土塁で囲まれた中に、主屋をはじめ、長屋や書物蔵などが建っていたと、記録にあります。主屋は増改築を繰り返しつつ、現在まで伝わっています。また、「報徳田」と呼ばれる水田や畑もありました。

整備事業は、発掘成果と当時の記録を基に、尊徳の時代の陣屋の姿を復元しました。主屋のほか土塁や水路、水田などを修復、復元し、発掘調査で確認できた付属建物の位置を表示しています。

*本整備事業は、国の国宝重要文化財等保存整備費補助金及び栃木県文化財保存事業費補助金を受け、平成3年度から平成18年度にかけて実施しました。

真岡市教育委員会

Designated on 25th of March, 7th year of Shōwa [1]

Sakuramachi-Jinya Site Nation-designated Historic Site

Location 105-13 Monoi, Moka-City, Tochigi Prefecture

Designated area 26,923,46㎡

Sakuramachi-Jinya is well known for Ninomiya Sontoku Kinjirō's activity. Under the orders of Tadazane Ōkubo, the feudal lord of Odawara-han local government, Ninomiya Sontoku proceeded to his post in 1823 (6th year of Bunsei) to mentally and economically revive the then-exhausted Sakuramachi fief, leaving Kayama village (the present Odawara City, Kanagawa Prefecture). Here he created a unique philosophy of living and a way of rural management called "Hōtoku-shiho" and stayed as an officer for 26 long years to devote much labour to reviving the fief including the surrounding villages.

Sakuramachi-jinya is the local government office established in 1699 (12th year of Genroku) by the Utsu Family, one of the direct retainers of shogun and also a branch created by the Ōkubo Family in order to govern a Yashu-Sakuramachi fief yielding 4000 koku of rice.

Documents say that there were a main building, row houses, a library etc. at the site of Jinya surrounded by an earthwork in Sontoku's time. There remains the main building through having undergone extensions [2] and reconstructions. It is known that there were cultivation fields called "Hōtokuden".

The appearance of Jinya in Sontoku's time is reconstructed by the lately-executed improvement work, based on the results of excavation survey and

past documents. The main building, an earthwork, canals, rice fields etc. are repaired and reconstructed, and the locations of the formerly existed other buildings are confirmed by the excavation to be plainly shown at the site.

* This improvement work was executed from 3rd to 18th year of Heisei which acquired the national subsidy for preservation and improvement of national treasure and important cultural properties and also Tochigi Prefecture subsidy for preservation project of cultural properties.

Moka-city Board of Education

国指定史跡桜町陣屋跡

所在地 栃木県真岡市物井一〇五番地一三他

史跡指定面積 約2.7ha

桜町陣屋は、二宮尊徳(金次郎)が活躍した場として知られています。

文政6年(1823)、二宮尊徳は小田原藩主大久保忠真の命により、疲弊していた桜町領を復興するために、相模国栢山村(神奈川県小田原市)からやってきました。尊徳は、この地で報徳仕法と呼ばれる独自の農村経営法と思想哲学を編み出し、26年もの間、ここを拠点に、桜町をはじめ近隣の村々の復興につくしました。

桜町陣屋は、元禄12年(1699)、小田原の大久保家を本家とする旗本の宇津家が、野州桜町4千石を治めるために設けた役所です。

尊徳がいたころの陣屋は、周囲を土塁で囲まれた中に、主屋をはじめ、長屋や書物蔵などが建っていたと、記録にあります。主屋は増改築を繰り返しつつ、現在まで伝わっています。また、「報徳田」と呼ばれる水田や畑もありました。

整備事業は、発掘成果と当時の記録を基に、尊徳の時代の陣屋の姿を復元しました。主屋のほか土塁や水路、水田などを修復、復元し、発掘調査で確認できた付属建物の位置を表示しています。

*本整備事業は、国の国宝重要文化財等保存整備費補助金及び栃木県文化財保存事業費補助金を受け、平成3年度から平成18年度にかけて実施しました。

真岡市教育委員会

Designated on 25th of March, 7th year of Shōwa [1]

Sakuramachi-Jinya Site Nation-designated Historic Site

Location 105-13 Monoi, Moka-City, Tochigi Prefecture

Designated area 26,923,46㎡

Sakuramachi-Jinya is well known for Ninomiya Sontoku Kinjirō's activity. Under the orders of Tadazane Ōkubo, the feudal lord of Odawara-han local government, Ninomiya Sontoku proceeded to his post in 1823 (6th year of Bunsei) to mentally and economically revive the then-exhausted Sakuramachi fief, leaving Kayama village (the present Odawara City, Kanagawa Prefecture). Here he created a unique philosophy of living and a way of rural management called "Hōtoku-shiho" and stayed as an officer for 26 long years to devote much labour to reviving the fief including the surrounding villages.

Sakuramachi-jinya is the local government office established in 1699 (12th year of Genroku) by the Utsu Family, one of the direct retainers of shogun and also a branch created by the Ōkubo Family in order to govern a Yashu-Sakuramachi fief yielding 4000 koku of rice.

Documents say that there were a main building, row houses, a library etc. at the site of Jinya surrounded by an earthwork in Sontoku's time. There remains the main building through having undergone extensions [2] and reconstructions. It is known that there were cultivation fields called "Hōtokuden".

The appearance of Jinya in Sontoku's time is reconstructed by the lately-executed improvement work, based on the results of excavation survey and

past documents. The main building, an earthwork, canals, rice fields etc. are repaired and reconstructed, and the locations of the formerly existed other buildings are confirmed by the excavation to be plainly shown at the site.

* This improvement work was executed from 3rd to 18th year of Heisei which acquired the national subsidy for preservation and improvement of national treasure and important cultural properties and also Tochigi Prefecture subsidy for preservation project of cultural properties.

Moka-city Board of Education

[1]

オリジナルの文章ではwの上に線が引かれているが、本サイトでは「Shōwa」に改めた。

[2]

オリジナルの文章では「extentions」とあるが、本サイトでは「extensions」に改めた。

桜町陣屋建物等の解説

桜町陣屋建物等の解説

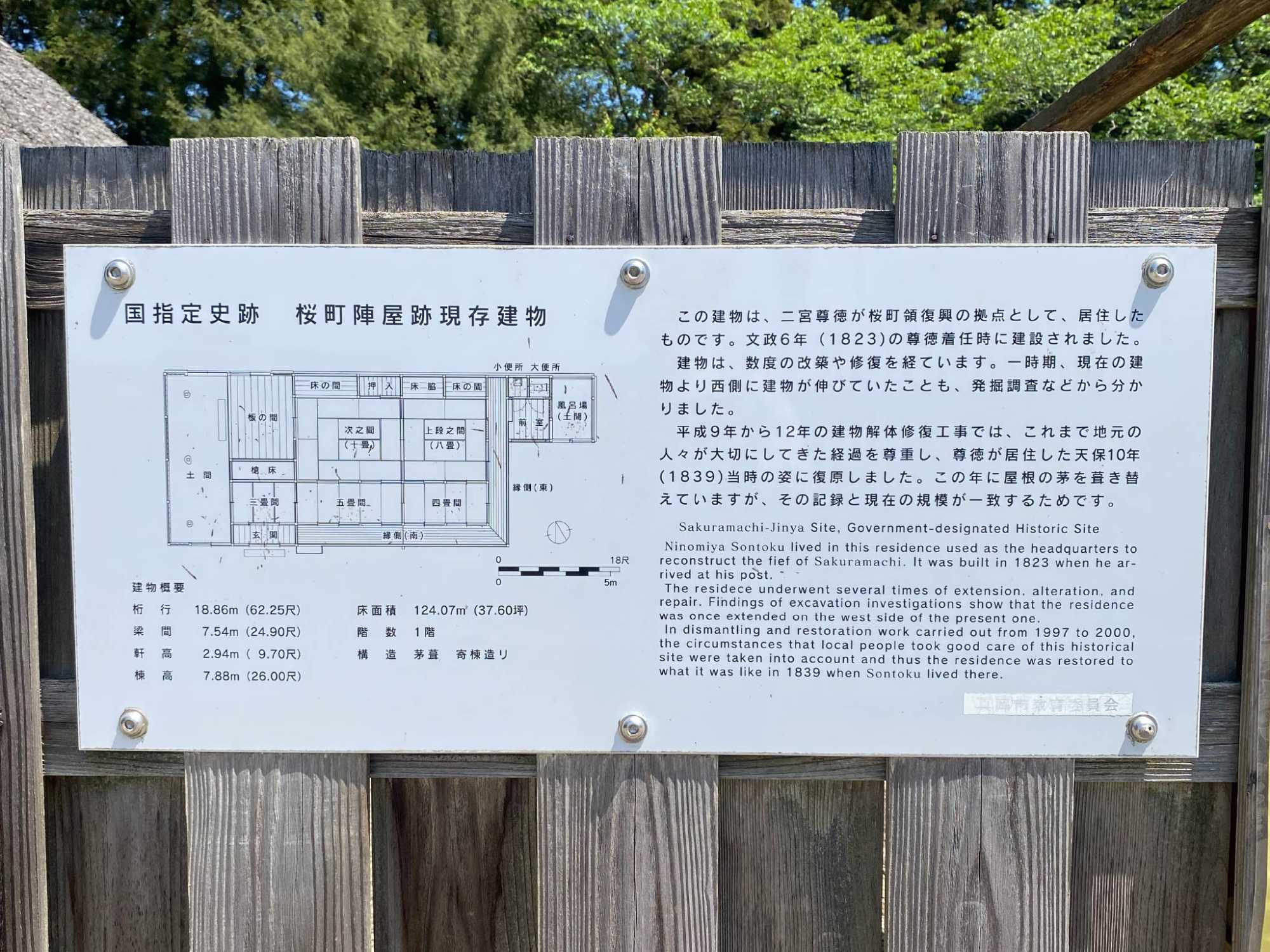

国指定史跡 桜町陣屋跡現存建物

建物概要

桁行 18.86m(62.25尺)

梁間 7.54m(24.90尺)

軒高 2.94m(9.70尺)

棟高 7.88m(26.00尺)

床面積 124.07m(37.60)

階数 1階

構造 茅葺 寄棟造リ

この建物は、二宮尊徳が桜町領復興の拠点として、居住したものです。文政6年(1823)の尊徳着任時に建設されました。

建物は、数度の改築や修復を経ています。一時期、現在の建物より西側に建物が伸びていたことも、発掘調査などから分かりました。

平成9年から12年の建物解体修復工事では、これまで地元の人々が大切にしてきた経過を尊重し、尊徳が居住した天保10年(1839)当時の姿に復原しました。この年に屋根の茅を葺き替えていますが、その記録と現在の規模が一致するためです。

Sakuramachi-Jinya Site, Government-designated Historic Site

Ninomiya Sontoku lived in this residence used as the headquarters to reconstruct the fief of Sakuramachi. It was built in 1823 when he arrived at his post.

The residence [3] underwent several times of extension, alteration, and repair. Findings of excavation investigations show that the residence was once extended on the west side of the present one.

In dismantling and restoration work carried out from 1997 to 2000, the circumstances that local people took good care of this historical site were taken into account and thus the residence was restored to what it was lik-e in 1839 when Sontoku lived there.

真岡市教育委員会

建物概要

桁行 18.86m(62.25尺)

梁間 7.54m(24.90尺)

軒高 2.94m(9.70尺)

棟高 7.88m(26.00尺)

床面積 124.07m(37.60)

階数 1階

構造 茅葺 寄棟造リ

この建物は、二宮尊徳が桜町領復興の拠点として、居住したものです。文政6年(1823)の尊徳着任時に建設されました。

建物は、数度の改築や修復を経ています。一時期、現在の建物より西側に建物が伸びていたことも、発掘調査などから分かりました。

平成9年から12年の建物解体修復工事では、これまで地元の人々が大切にしてきた経過を尊重し、尊徳が居住した天保10年(1839)当時の姿に復原しました。この年に屋根の茅を葺き替えていますが、その記録と現在の規模が一致するためです。

Sakuramachi-Jinya Site, Government-designated Historic Site

Ninomiya Sontoku lived in this residence used as the headquarters to reconstruct the fief of Sakuramachi. It was built in 1823 when he arrived at his post.

The residence [3] underwent several times of extension, alteration, and repair. Findings of excavation investigations show that the residence was once extended on the west side of the present one.

In dismantling and restoration work carried out from 1997 to 2000, the circumstances that local people took good care of this historical site were taken into account and thus the residence was restored to what it was lik-e in 1839 when Sontoku lived there.

真岡市教育委員会

[1]

オリジナルの文章ではwの上に線が引かれているが、本サイトでは「Shōwa」に改めた。

[2]

オリジナルの文章では「extentions」とあるが、本サイトでは「extensions」に改めた。

[3]

オリジナルの文章では「residece」となっているが、本サイトでは「residence」に改めた。

年表

年表

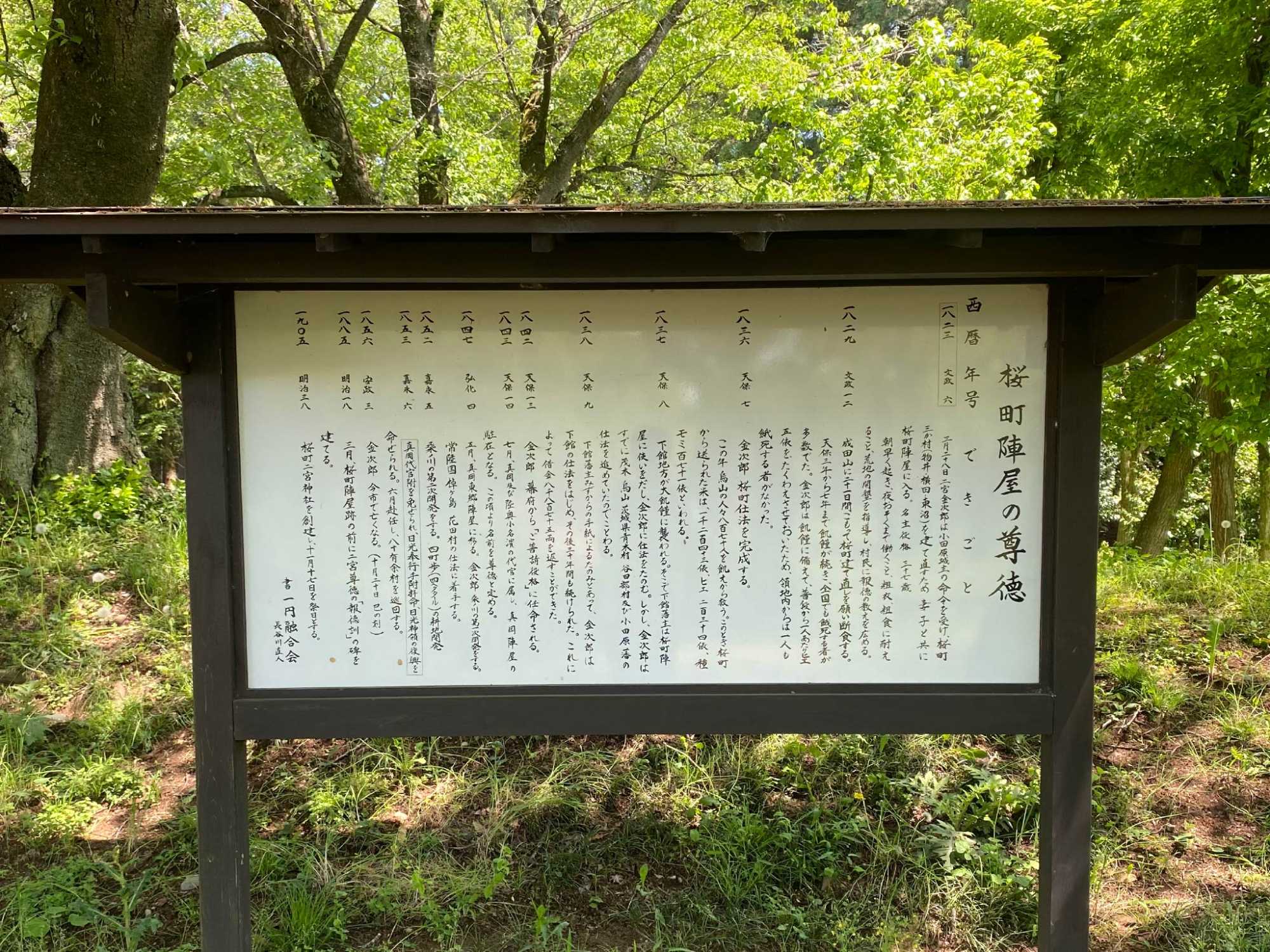

桜町陣屋の尊徳

西暦 年号 できごと

一八二三 文政 六

三月二十八日二宮金次郎は小田原城の命令を受け、桜町三か村(物井・横田・東沼)を建て直すため妻子と共に桜町陣屋に入る。名主役格 二十七歳

朝早く起き、夜おそくまで働くこと、粗衣、粗食に耐えること、荒地の開墾を指導し、村民に報徳の教えを広める。

一八二九 文政一二

成田山に二十一日間こもって桜町建て直しを願い断食する。

天保三年から七年まで飢饉が続き全国でも餓死する者が多数でた。金次郎は飢饉に備えて、普段から一人あたりヒエ五俵をたくわえさせておいたため、領地内からは一人も餓死する者がなかった。

一八三六 天保 七

金次郎 桜町仕法を完成する。

この年烏山の人々八百七十人を飢えから救う。このとき桜町から送られた米は、一千二百四十三俵、ヒエ二百三十四俵、種モミ百七十一俵といわれる。

一八三七 天保 八

下館地方が大飢饉に襲われる。そこで下館藩主は桜町陣屋に使いをだし、金次郎に仕法をたのむ。しかし、金次郎はすでに茂木 烏山 茨城県青木村 谷田部村及び小田原藩の仕法を進めていたのでことわる。

一八三八 天保 九

下館藩主みずからの手紙によるたのみとあって、金次郎は下館の仕法をはじめ、その後三十年間も続けられた。これによって借金八千八百七十五両を返すことができた。

一八四二 天保一三

金次郎 幕府から「ご普請役格」に任命される。

一八四三 天保一四

七月、真岡及び陸奥小名浜の代官に属し、真岡陣屋の駐在となる。この頃より名前を尊徳と定める。

一八四七 弘化 四

真岡東郷陣屋に移る。金次郎 桑ノ川の第一次開発をする。

常陸国 棹ヶ島 花田村の仕法に着手する。

一八五二 嘉永 五

桑ノ川の第二次開発をする。四町歩(四ヘクタール)の耕地開発

一八五三 嘉永 六

真岡代官附を免ぜられ、日光奉行手附拝命、日光神領の復興を命ぜられる。六月赴任し、八十有余村を巡回する。

一八五六 安政 三

金次郎 今市で亡くなる。(十月二十日 巳の刻)

一八八五 明治一八

三月、桜町陣屋跡の前に二宮尊徳の「報徳訓」の確を建てる。

一九〇五 明治三八

桜町二宮神社を創建し、十一月十七日を祭日とする。

書 一円融合会

長谷川直人

西暦 年号 できごと

一八二三 文政 六

三月二十八日二宮金次郎は小田原城の命令を受け、桜町三か村(物井・横田・東沼)を建て直すため妻子と共に桜町陣屋に入る。名主役格 二十七歳

朝早く起き、夜おそくまで働くこと、粗衣、粗食に耐えること、荒地の開墾を指導し、村民に報徳の教えを広める。

一八二九 文政一二

成田山に二十一日間こもって桜町建て直しを願い断食する。

天保三年から七年まで飢饉が続き全国でも餓死する者が多数でた。金次郎は飢饉に備えて、普段から一人あたりヒエ五俵をたくわえさせておいたため、領地内からは一人も餓死する者がなかった。

一八三六 天保 七

金次郎 桜町仕法を完成する。

この年烏山の人々八百七十人を飢えから救う。このとき桜町から送られた米は、一千二百四十三俵、ヒエ二百三十四俵、種モミ百七十一俵といわれる。

一八三七 天保 八

下館地方が大飢饉に襲われる。そこで下館藩主は桜町陣屋に使いをだし、金次郎に仕法をたのむ。しかし、金次郎はすでに茂木 烏山 茨城県青木村 谷田部村及び小田原藩の仕法を進めていたのでことわる。

一八三八 天保 九

下館藩主みずからの手紙によるたのみとあって、金次郎は下館の仕法をはじめ、その後三十年間も続けられた。これによって借金八千八百七十五両を返すことができた。

一八四二 天保一三

金次郎 幕府から「ご普請役格」に任命される。

一八四三 天保一四

七月、真岡及び陸奥小名浜の代官に属し、真岡陣屋の駐在となる。この頃より名前を尊徳と定める。

一八四七 弘化 四

真岡東郷陣屋に移る。金次郎 桑ノ川の第一次開発をする。

常陸国 棹ヶ島 花田村の仕法に着手する。

一八五二 嘉永 五

桑ノ川の第二次開発をする。四町歩(四ヘクタール)の耕地開発

一八五三 嘉永 六

真岡代官附を免ぜられ、日光奉行手附拝命、日光神領の復興を命ぜられる。六月赴任し、八十有余村を巡回する。

一八五六 安政 三

金次郎 今市で亡くなる。(十月二十日 巳の刻)

一八八五 明治一八

三月、桜町陣屋跡の前に二宮尊徳の「報徳訓」の確を建てる。

一九〇五 明治三八

桜町二宮神社を創建し、十一月十七日を祭日とする。

書 一円融合会

長谷川直人

足洗池

足洗池

足洗池

尊徳は毎日朝早く起きて、村の中を巡回(廻村)しました。会う人に声をかけ、農家に立ち寄り、ときには営農指導や生活指導をしました。日が暮れて陣屋に上がる際に、尊徳が足を洗った池と言われています。

尊徳は毎日朝早く起きて、村の中を巡回(廻村)しました。会う人に声をかけ、農家に立ち寄り、ときには営農指導や生活指導をしました。日が暮れて陣屋に上がる際に、尊徳が足を洗った池と言われています。

報徳田跡

報徳田跡

報徳田と建物跡

尊徳が活躍していた頃、陣屋内には「報徳田」と呼ばれる水田がありました。陣屋の日記には「御陣屋内報徳田一番田の草取り」などと記されています。

発掘調査では、主屋の西側に、明治9年(1876)の地籍図の地番境にそった形で、田圃の周囲の段差や畦道の跡が見つかりました。尊徳の時代の絵図が見つかっていないため、現在わかる一番古い姿として、この発掘成果によって水田を復元しました。

水田の東寄りに、矩形に地固めしたところが見つかり、付属建物の跡と考えられます。陣屋の記録には「御役所裏板蔵」・「裏米倉、屋根葺き替え」などとあります。

尊徳が活躍していた頃、陣屋内には「報徳田」と呼ばれる水田がありました。陣屋の日記には「御陣屋内報徳田一番田の草取り」などと記されています。

発掘調査では、主屋の西側に、明治9年(1876)の地籍図の地番境にそった形で、田圃の周囲の段差や畦道の跡が見つかりました。尊徳の時代の絵図が見つかっていないため、現在わかる一番古い姿として、この発掘成果によって水田を復元しました。

水田の東寄りに、矩形に地固めしたところが見つかり、付属建物の跡と考えられます。陣屋の記録には「御役所裏板蔵」・「裏米倉、屋根葺き替え」などとあります。

伝・八幡宮跡

伝・八幡宮跡

伝・八幡宮跡

平成15年(2003)の発掘調査で、小さな建物の礎石が見つかりました。周辺からは17世紀後半から18世紀前半の灯明皿や香炉、仏飯器が出土しており、宗教的な建物の跡と考えられます。

八幡宮と稲荷宮があったことが、江戸時代の記録にみえ、明治時代の古写真には、主屋の北東に、鳥居と2つの社が写っています。

明治38年(1905)の50年祭の時に、この2社を合祀し、報徳二宮神社が創建されました。さらに、昭和10年(1935)には、桜町二宮神社として隣接する敷地に遷宮され、現在にいたります。みつかった礎石は、明治38年に合祀された報徳二宮神社のものと考えられます。

平成15年(2003)の発掘調査で、小さな建物の礎石が見つかりました。周辺からは17世紀後半から18世紀前半の灯明皿や香炉、仏飯器が出土しており、宗教的な建物の跡と考えられます。

八幡宮と稲荷宮があったことが、江戸時代の記録にみえ、明治時代の古写真には、主屋の北東に、鳥居と2つの社が写っています。

明治38年(1905)の50年祭の時に、この2社を合祀し、報徳二宮神社が創建されました。さらに、昭和10年(1935)には、桜町二宮神社として隣接する敷地に遷宮され、現在にいたります。みつかった礎石は、明治38年に合祀された報徳二宮神社のものと考えられます。

新堀川

新堀川

新堀川の碑

二宮先生遺蹟 新堀川

先生の開鑿セル用水ニシテ陣屋ノ後方ヨリ発シ遠ク南流シテ桑ノ川開墾田ニ到ル

昭和十三年十一月建設

栃木県尊徳会

下野桜町遺蹟保存会

先生の開鑿セル用水ニシテ陣屋ノ後方ヨリ発シ遠ク南流シテ桑ノ川開墾田ニ到ル

昭和十三年十一月建設

栃木県尊徳会

下野桜町遺蹟保存会

石碑下部が深く埋没し、碑文の一部は判読困難。

報徳訓の碑

報徳訓の碑

報徳訓

太政大臣従一位大勲位公爵三条実美篆額

父母根元在天地令命

身体根元在父母生育

子孫相続在夫婦丹精

父母富貴在祖先勤功

我身富貴在父母積善

子孫富貴在自己勤労

身命長養在衣食住三

衣食住三在田畠山林

田畠山林在人民勤功

今年衣食在昨年産業

来年衣食在今年艱難

年年歳歳不可忘報徳

内閣大書記官従五位勲五等金井之恭書

下田喜成刻字

二宮先生諱尊徳相州足柄上郡東栢山村人也身起微賤事業卓越一世以報天地功徳立教勧善化衆拓土益国始末具備報徳記其道可以為百世之師矣野州芳賀郡桜町実先生起業之地四方所観而取則焉高山為谷深谷安知不為陵乎因刻遺訓於石以表之

明治十八年三月

門人遠江国岡田良一郎謹識

遠江国 駿河国 相模国

下野国 報徳学社員建碑

太政大臣従一位大勲位公爵三条実美篆額

父母根元在天地令命

身体根元在父母生育

子孫相続在夫婦丹精

父母富貴在祖先勤功

我身富貴在父母積善

子孫富貴在自己勤労

身命長養在衣食住三

衣食住三在田畠山林

田畠山林在人民勤功

今年衣食在昨年産業

来年衣食在今年艱難

年年歳歳不可忘報徳

内閣大書記官従五位勲五等金井之恭書

下田喜成刻字

二宮先生諱尊徳相州足柄上郡東栢山村人也身起微賤事業卓越一世以報天地功徳立教勧善化衆拓土益国始末具備報徳記其道可以為百世之師矣野州芳賀郡桜町実先生起業之地四方所観而取則焉高山為谷深谷安知不為陵乎因刻遺訓於石以表之

明治十八年三月

門人遠江国岡田良一郎謹識

遠江国 駿河国 相模国

下野国 報徳学社員建碑

起業の地

起業の地

下野桜町二宮先生起業之地

八本堰

桜町二宮神社

二宮尊徳資料館

蓮城院(二宮金次郎等の墓)

その他

長屋跡

木小屋跡

土塁

水路跡